最近なんとなく体が重い、眠れない、イライラが続く…

その原因がはっきりしない不調の背景には、「自律神経の乱れ」が隠れているかもしれません。

自律神経は、体内のリズムを調整して心と体の安定を保つ大切な役割を担っています。

しかし、不規則な生活や栄養不足によってバランスを崩しやすく、現代の生活環境によって、気づかないうちに不調を抱えてしまう人が少なくありません。

自律神経の回復には、栄養素のサポートが重要です。

なかでも、マグネシウムを含む栄養素は神経伝達やエネルギー代謝を支える重要な役割を持っています。

本記事では、自律神経を整える5つの栄養素と生活習慣の工夫について解説します。

日々、謎の不調で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

自律神経を整える5つの栄養素

自律神経は体温や心拍、血圧や消化などを自動でコントロールしており、栄養素が不足するとバランスが崩れやすくなります。

特に現代では、外食や加工食品中心の食生活で特定の栄養素が不足しがちのため、意識的な摂取が大切です。

ここでは、自律神経を守るために注目したい5つの栄養素を詳しく解説します。

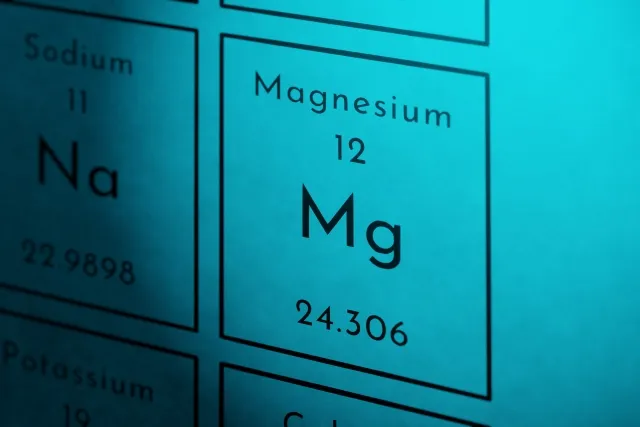

マグネシウム

マグネシウムは体内で800種類以上の酵素反応に関与し、神経や筋肉の働きを正常に保つために欠かせない必須ミネラルです。

また、神経系を活発にするカルシウムの働きを調整し、神経が興奮しすぎないようにブレーキをかけるため、気持ちを落ち着けてリラックスしやすくなります。

マグネシウムが不足すると、イライラや不眠、筋肉の痙攣(けいれん)などが起こりやすくなり、自律神経の乱れの要因になると言われています。

特に偏った食生活やストレスなどで不足しやすい栄養素のため、意識的な摂取が大切です。

オメガ3脂肪酸

オメガ3脂肪酸は青魚や亜麻仁油、えごま油などに豊富に含まれる必須脂肪酸です。

ストレス時に分泌されるホルモンを抑制し、神経の緊張をやわらげる効果があります。

また、脳の神経細胞の膜を構成する重要な成分で 情報伝達をスムーズにし 思考や感情の安定にも関わります。

慢性的なストレスや、心身の疲労を感じやすい人に意識してほしい栄養素です。

ビタミンB群

ビタミンB群はB1、B2、B6、B12など複数の種類があり、エネルギー代謝や神経伝達物質の合成に深く関わっています。

なかでもビタミンB6は、セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質の生成に必要で、自律神経の安定に欠かせません。

ビタミンB群が不足すると神経が過敏になり、疲労感や集中力の低下、不安感などの症状が現れやすくなります。

加工食品や精製された糖質中心の食事では不足しやすいため、積極的な摂取が必要です。

マグネシウムとビタミンB群(B1、B2、B6)の関係は? 健康効果と摂取方法を徹底解説!

マグネシウムとビタミンB群(B1、B2、B6)の関係は? 健康効果と摂取方法を徹底解説!

グルタミン

グルタミンは体内に最も多く存在するアミノ酸の一つで、神経細胞や筋肉のエネルギー源として働きます。

ストレスや激しい運動で消費量が増えるため、グルタミンが不足すると免疫力の低下や疲労感、自律神経の不安定さにつながります。

健康維持やストレスケアの観点からも重要な栄養素です。

グリチルリチン酸

グリチルリチン酸は、漢方薬などに使われる甘草の根に含まれる成分です。

ストレスによって過剰に分泌されるホルモンを抑制する効果があるため、自律神経の調整に役立つとされています。

サプリメントや医薬品で摂取する場合は、過剰に摂ると血圧上昇やむくみなどの副作用が出る可能性があるため、摂取量には注意が必要です。

参考:自律神経が乱れたときや乱れがちな人が摂っておきたい栄養素TOP5|鍼灸マッサージ治療院りつ

自律神経の役割と乱れがもたらす4つの症状

自律神経は、体のリズムを管理する司令塔のような存在です。

自律神経が乱れると、心や体に小さな不調が積み重なり、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、自律神経の基本的な仕組みと、乱れによって現れる代表的な症状について解説します。

そもそも自律神経とは?

自律神経は「交感神経」と「副交感神経」という2つの神経から成り立っています。

交感神経は活動時に働き、心拍数や血圧を上げ、体を緊張モードに切り替えます。

一方、副交感神経は休息時に働き、消化を促し、体を回復へ導きます。

この2つの神経がシーソーのようにバランスを取りながら働き、心身の調和を保っています。

どちらか一方が過剰に働くと、体調や気分が安定しにくくなり、さまざまな不調が生じやすくなります。

参考:自律神経とマグネシウムの関係!|Bodycare & Personalgym Lea

自律神経が乱れると起こる4つの症状

自律神経が乱れると、次のような症状が現れます。

血流の乱れや筋肉の緊張から頭痛が起こりやすくなる

眠りが浅くなる、寝つきが悪くなるなど、睡眠の質が下がる

休んでも疲れが取れにくく、慢性的な倦怠感が続く

理由のない不安やイライラ、気分の落ち込みが強くなる

上記症状は慢性化しやすく、積み重なると仕事や家事の効率が落ちたり、人間関係に影響を与えるなど、生活全般に大きな負担となります。

参考:自律神経の乱れ|アリナミン製薬株式会社

現代人が自律神経を乱しやすい要因

自律神経のバランスを乱す要因は、栄養不足以外にも長時間労働や人間関係のストレス、不規則な生活リズムなど、現代特有の生活環境が挙げられます。

さらに、スマートフォンやパソコンから発せられるブルーライトの影響も自律神経を乱す要因です。

夜遅くまで液晶画面を見続けると体内時計が狂い、睡眠リズムが崩れてしまいます。

また、過度なカフェイン摂取や運動不足も自律神経の働きを不安定にする原因となります。

毎日のストレスや生活リズムに気を配り、自律神経のバランスを整えるための習慣を身につけましょう。

参考:睡眠の質を上げるマグネシウムの効果と効果を高めるコツ|NTT PARAVITA株式会社

自律神経のケアに欠かせない「マグネシウム」

マグネシウムは神経伝達や筋肉の収縮、エネルギー代謝などあらゆる場面で必要とされ、自律神経の安定に深く関わる重要なミネラルです。

マグネシウムが不足すると心身に不調が現れやすく、疲労感や不眠、さらにはストレスへの抵抗力低下にもつながります。

特に現代は、加工食品や外食中心の食生活により、マグネシウムが不足しやすいため、意識的な摂取が重要です。

ここでは、マグネシウムと自律神経の関係や、マグネシウムが効率よく摂れる食べ物や飲み物 などについて解説します。

自律神経とマグネシウムの関係

マグネシウムは神経伝達のスムーズなやり取りを支える働きを持ち、緊張とリラックスの切り替えをサポートします。

マグネシウムが不足すると、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかず、自律神経のバランスが乱れやすくなります。

マグネシウム不足で起こる症状は以下のとおりです。

- 睡眠の質が低下し夜中に目が覚めやすくなる

- 慢性的な疲労感が抜けにくい

- イライラや不安感が強まる

- 筋肉の痙攣(けいれん)やこむら返りが起こる

イライラや疲労感、不眠などの不調は、一見すると自律神経の乱れだけが原因のようにみえますが、その背景にはマグネシウム不足が隠れている場合もあります。

マグネシウム不足の5つの原因と症状|正しい摂取方法も解説

マグネシウム不足の5つの原因と症状|正しい摂取方法も解説

マグネシウムを多く含む食べ物や飲み物

マグネシウムは幅広い食品に含まれていますが、特に多く含まれているのは以下の食べ物や飲み物です。

<マグネシウムを多く含む食べ物>

- ナッツ類(アーモンド くるみ)

- 大豆製品(豆腐 納豆)

- 魚介・海藻類

- 緑黄色野菜

- 全粒穀物

<マグネシウムを多く含む飲み物>

- 硬水のミネラルウォーター

- 緑茶

- ココア

例えば間食にナッツを取り入れる、夕食に魚をプラスなどの工夫を毎日の食事に少しずつ取り入れるだけでも、マグネシウム不足を予防できます。

コンビニで買えるマグネシウム食品10選!手軽にマグネシウム補給!

コンビニで買えるマグネシウム食品10選!手軽にマグネシウム補給!

【コンビニで買える】マグネシウムが多い「飲み物」7選|効率よく摂取する方法も解説

【コンビニで買える】マグネシウムが多い「飲み物」7選|効率よく摂取する方法も解説

サプリメントや経皮吸収を利用する際の注意点

食事だけでマグネシウムを補うのが難しい場合には、サプリメントや経皮吸収を活用する方法もあります。

サプリメントは必要な量を効率的に摂取できるので、忙しい日常でも安定してマグネシウムを補給できます。

ただし、マグネシウムは過剰に摂ると下痢や胃腸の不調を引き起こす場合があるため、注意が必要です。

特に腎機能に不安がある方は、事前に医師に相談しましょう。

一方、経皮吸収は皮膚からマグネシウムを取り入れる方法で、胃腸への負担が少なく、吸収効率がよいといわれています。

エプソムソルトなどの入浴剤を利用すれば、リラックス効果も同時に得られます。

しかし、正しい使い方をしなければ効果が弱まる可能性があるため、製品の安全性と信頼性には注意が必要です。

マグネシウムに副作用はある?薬とサプリメントの違いや正しい摂取量を解説

マグネシウムに副作用はある?薬とサプリメントの違いや正しい摂取量を解説

経皮吸収のメカニズムと3つの経路|吸収率を最大化する5つの方法とは?

経皮吸収のメカニズムと3つの経路|吸収率を最大化する5つの方法とは?

自律神経を整えるために大切な生活習慣の工夫

自律神経を整えるためには、栄養素の摂取と日々の生活習慣の見直しが欠かせません。

規則正しい生活やリラックス習慣を取り入れると、自律神経の働きは落ち着きやすくなります。

ここでは、自律神経を整えるために意識したい生活習慣のポイントを紹介します。

適度な運動で副交感神経を優位にする

ウォーキングやストレッチ・ヨガなどの軽い運動を日常に取り入れると、副交感神経が働きやすくなり、心身のリラックスにつながります。

朝の散歩や仕事の合間の軽いストレッチなど、短時間でも続けると効果を実感しやすくなります。

ただし、激しい運動はかえって交感神経を刺激してしまうため、無理のない範囲での運動が大切です。

適度な運動はストレス解消や睡眠の質の改善にもつながり、自律神経の安定をサポートします。

深呼吸・瞑想・入浴などのリラックス法

深呼吸や瞑想は、簡単にできる自律神経ケアの方法です。

腹式呼吸で息をゆっくりと吐きだすと、副交感神経が優位になり緊張が和らぎます。

瞑想も同様に、心を落ち着けて不安感をやわらげる効果があります。

心身のリセットには、入浴が最適な方法です。

ぬるめのお風呂に20分程度浸かると、血流が促され、リラックスしやすくなります。

さらに心地よい休息時間を過ごしたい場合は、アロマオイルやエプソムソルトを取り入れるとよいでしょう。

睡眠リズムを安定させる

自律神経を整えるには、質の高い睡眠が大切です。

毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きるようにすると、体内時計が安定し、自律神経のバランスが整いやすくなります。

就寝前は照明を少し暗くして、リラックスできる環境を作るのも効果的です。

寝る前のスマートフォンやパソコンの使用は、ブルーライトの影響で自律神経が刺激され、眠りの妨げになるので控えましょう。

小さな習慣の積み重ねが、睡眠の質を高め、自律神経を安定させる基盤になります。

参考:自律神経とマグネシウムの関係!|Bodycare & Personalgym Lea

まとめ|自律神経を整えて心と体を軽やかに保つ生活を

自律神経を整えるためには、栄養素と生活習慣の両面から意識的な取り組みが大切です。

日常の食事からバランスよく栄養を摂り入れ、必要に応じてサプリメントや経皮吸収などを活用すると、より安定した栄養補給が可能になります。

また、就寝・起床の時間を整えるだけでも、自律神経の切り替えがスムーズになり、快適な一日のスタートにつながります。

無理のない範囲で小さな工夫を積み重ね、自律神経のバランスを整えながら、軽やかで活力のある生活を目指しましょう。