「ミネラルバランス」という言葉を耳にすることはあっても、深く理解し、意識している人は少ないのではないでしょうか。

特に銅とマグネシウムは、どちらも私たちの生命活動に欠かせない必須ミネラルですが、その比率(質量)が重要であることは、あまり知られていません。

実際にはそれぞれの体内総量は銅が約80mg(0.08g)、マグネシウムが約25gと桁違いで、質量比は概算で「銅:マグネシウム=約1:310」になります。

健康維持のためにはこれらのミネラルが「多ければ良い」ではなく、「不足も過剰も避ける」ことが大切です。

つまりバランスが重要です。

本記事では体内での「銅とマグネシウムの比」や働き、最新研究からわかる関係、摂取基準量、不足や過剰の影響までわかりやすく解説します。

銅とマグネシウムの体内での比(質量)は?

まずは体内に蓄えられる銅とマグネシウムのおおまかな質量を手がかりに、両者の「比」を確認していきましょう。

体内での銅の質量

成人の体内に含まれる銅は約80mg(0.08g)とされ、その約50%が筋肉や骨、約10%が肝臓中に分布してます。

銅の体内での蓄積量はごくわずかで、代謝の中で再利用されながら胆汁などを介して排泄される仕組みです。

個人差はあるものの、体内の主要なミネラルと比べると絶対量はきわめて少ないと言えます。

参照:6. 2. 3.銅(Cu)|厚生労働省

体内でのマグネシウムの質量

一方、マグネシウムは成人で約25g含まれ、その50~60%は骨に、残りの大部分は軟部組織(骨や歯以外のやわらかい体の部分)に存在します。

体内では800以上の酵素反応に関わる基盤的なミネラルで、銅と比べると総量は桁違いに多いのが特徴です。

質量比で言うと、「銅:約0.08g」「マグネシウム:約25g」で、およそ1:300のイメージです。

参照:eJIM|厚生労働省

銅とマグネシウムの働き

私たちが生きていくうえで必須のミネラルである、銅とマグネシウム。

ここではそれぞれの具体的な働きについて、理解しましょう。

銅の主な働き

銅は多くの酸化還元酵素の成分として、エネルギー産生、鉄代謝、結合組織の形成、神経・免疫機能の維持に関係しています。

具体的な働きは、以下です。

- 酸化還元酵素の成分として、エネルギー産生に関与する

- 鉄の利用を助け、赤血球の形成をサポートする

- 結合組織(コラーゲン・エラスチンなど)の合成を補助する

- 神経伝達物質の合成や中枢神経機能に働きかける

- 免疫機能の維持を助ける

- メラニン合成に関わり、皮膚や毛髪の色調に影響する

マグネシウムの主な働き

マグネシウムは800種以上の酵素反応を助け、筋肉と神経の機能やエネルギー代謝、たんぱく質・核酸合成、骨の健康維持などに広く関わっています。

代表的な働きは、以下です。

- 約800種類以上の酵素反応をサポートする

- 筋肉の収縮と弛緩を調整する

- 神経伝達や心筋の正常なリズムを維持する

- ATP(エネルギー)の生成に役立つ

- じょうぶな骨や歯を形成する

- タンパク質・DNA・RNAの合成に関与する

- 便通をよくする

マグネシウムの効果とは?体に効く理由と効率的な3つの摂取方法を完全解説

マグネシウムの効果とは?体に効く理由と効率的な3つの摂取方法を完全解説

最新研究から見る「銅とマグネシウムの関係」

銅とマグネシウムの関係について、2つの論文をエビデンスとして示しながら解説していきます。

両ミネラルがもたらすと考えられる効能は以下です。

・高齢者の認知機能を維持する

・関節リウマチのリスクを減らす

それぞれ、順番に見ていきましょう。

高齢者の認知機能を維持する

2024年に「Frontiers in Nutrition」に掲載された論文では、食事からの銅とマグネシウムの摂取が高齢者の認知機能と関連する可能性を報告しています。

例えば、60歳以上を対象にした解析では、銅とマグネシウムの摂取量が高い群で認知テスト成績が良好という関連が示されました。

“Our findings suggest that dietary intake of copper and magnesium may have a protective effect on cognitive performance in elderly over 60 years old.

To prevent cognitive decline, elderly should get recommended amounts of copper and magnesium from diet or supplements.”

「これらの結果は、60歳以上の高齢者において、食事からの銅とマグネシウムの摂取が認知機能を保護する可能性を示唆しています。

認知機能の低下を防ぐためには、高齢者は食事やサプリメントから推奨量の銅とマグネシウムを摂取することが望ましいと考えられます」

引用:The associations of dietary manganese, iron, copper, zinc, selenium and magnesium with cognitive outcomes in Chinese adults: a cross sectional study in Shanghai|Frontiers in Nutrition

関節リウマチのリスクを減らす

また、BMC Public Healthが2023年に米国の全国調査データを用いた研究では、マグネシウムと銅の摂取が多いほど関節リウマチのリスクが低い傾向にあることがわかりました。

(完全に因果関係が証明されたわけではありません)

ただし、多く摂取すればそれに比例して関節リウマチのリスクが減るということではなく、ある一定の量を超えてからは、追加効果は見込めないということです。

“Higher Mg, Cu and K intakes may be inversely associated with the risk of RA among US adults, and an inverse L-shaped association between dietary Cu and RA was found.”

「マグネシウム(Mg)、銅(Cu)、カリウム(K)の摂取量が多いほど、米国成人における関節リウマチ(RA)のリスクが低くなる可能性があり、特に食事由来の銅の摂取量とについては、ある程度までは摂取量が増えるほどリスクが下がり、その後は効果が頭打ちになる「逆L字型」の関係が確認されています。

引用:Association between magnesium, copper, and potassium intakes with risk of rheumatoid arthritis: a cross-sectional study from National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)|BMC Public Health

このような有意義な効能が期待できるマグネシウムと銅。

同様に、体に必要な必須ミネラルの1種である「鉄分」の働きについてはこちらの記事でまとめてあるので、ご興味のある方はご参考にしてください。

女性の疲れを緩和するために│マグネシウムと鉄分の上手な摂り方

女性の疲れを緩和するために│マグネシウムと鉄分の上手な摂り方

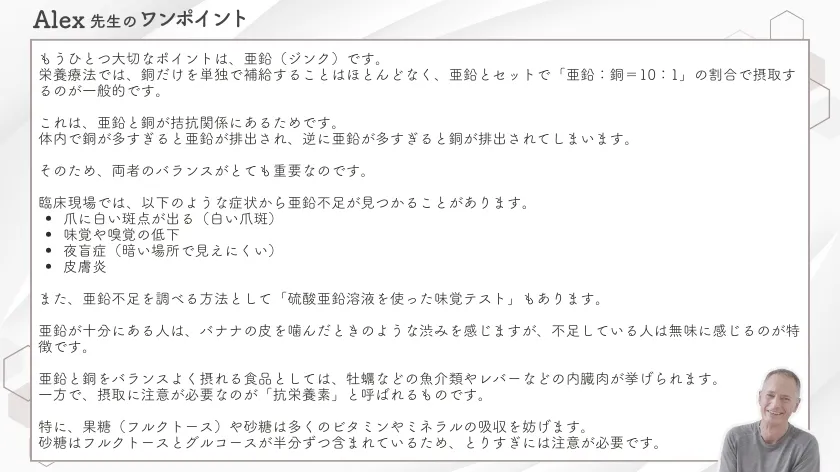

もうひとつ大切なポイントは、亜鉛(ジンク)です。

栄養療法では、銅だけを単独で補給することはほとんどなく、亜鉛とセットで「亜鉛:銅=10:1」の割合で摂取するのが一般的です。

これは、亜鉛と銅が拮抗関係にあるためです。

体内で銅が多すぎると亜鉛が排出され、逆に亜鉛が多すぎると銅が排出されてしまいます。

そのため、両者のバランスがとても重要なのです。

臨床現場では、以下のような症状から亜鉛不足が見つかることがあります。

- 爪に白い斑点が出る(白い爪斑)

- 味覚や嗅覚の低下

- 夜盲症(暗い場所で見えにくい)

- 皮膚炎

また、亜鉛不足を調べる方法として「硫酸亜鉛溶液を使った味覚テスト」もあります。

亜鉛が十分にある人は、バナナの皮を噛んだときのような渋みを感じますが、不足している人は無味に感じるのが特徴です。

亜鉛と銅をバランスよく摂れる食品としては、牡蠣などの魚介類やレバーなどの内臓肉が挙げられます。

一方で、摂取に注意が必要なのが「抗栄養素」と呼ばれるものです。

特に、果糖(フルクトース)や砂糖は多くのビタミンやミネラルの吸収を妨げます。

砂糖はフルクトースとグルコースが半分ずつ含まれているため、とりすぎには注意が必要です。

銅とマグネシウムの1日の摂取基準量

では、私たちは銅とマグネシウムを1日にどのくらい摂取すればよいのでしょうか?

それぞれの1日の摂取基準量を厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」を参考にして、お伝えします。

銅の1日の摂取基準量

銅の1日の摂取基準は、成人の場合でおおよそ、女性0.6mg、男性0.7~0.8mgとなっています。

耐容上限量は成人男女ともに1日あたり7mgです。

<銅の1日の摂取基準量>

| 年齢 | 女性 | 男性 |

|---|---|---|

| 18~29才 | 0.6mg | 0.7mg |

| 30~49才 | 0.6mg | 0.8mg |

| 50~64才 | 0.6mg | 0.7mg |

| 妊婦(付加量) | +0.1mg | ーーー |

| 授乳婦(付加量) | +0.5mg | ーーー |

女性の場合は妊婦の方、特に授乳婦の方は、より多くの銅が必要になるので、食事やサプリメントなどで意識して摂取するようにするとよいでしょう。

マグネシウムの1日の摂取基準量

同じくマグネシウムの1日の摂取基準量は、成人でおよそ女性230~240mg、男性で280mg~320mgが目安です。

<マグネシウムの1日の摂取基準量>

| 年齢 | 女性 | 男性 |

|---|---|---|

| 18~29才 | 230mg | 280mg |

| 30~49才 | 240mg | 320mg |

| 50~64才 | 240mg | 310mg |

| 妊婦(付加量) | +30mg | ーーー |

| 授乳婦(付加量) | +0mg | ーーー |

参照:日本人の食事摂取基準(2025年版)|厚生労働省

マグネシウムは不足しがちなミネラルであり、「推奨量」はさらに多くなるため、以下の記事を参考にして、積極的な摂取を心がけましょう。

【最新版】マグネシウムの1日の「摂取量」と「推奨量」を解説|過剰摂取は危険?

【最新版】マグネシウムの1日の「摂取量」と「推奨量」を解説|過剰摂取は危険?

銅とマグネシウムが不足するとどうなる?

私たちの健康に必須のミネラルである、銅とマグネシウム。

これらのミネラルが不足するとどのような症状が引き起こされるのか、それぞれ紹介していきます。

銅不足による症状

銅は鉄の利用や酵素の働きを支えるミネラルです。

不足すると以下のような影響が出ることがあります。

- 貧血になりやすい

- 白血球が減少して免疫力が下がる

- 骨が弱くなる

- 手足のしびれや歩きにくさなどの神経症状が起こる

- 髪や肌の色に変化が出る

参考:Copper|Linus Pauling Institute (LPI)

マグネシウム不足による症状

マグネシウムは体の中で800以上の酵素反応を助けるミネラルです。

不足すると次のような不調が起こりやすくなります。

- 疲れやすい、食欲がなくなる

- 足がつりやすい、筋肉がけいれんする

- 気分が落ち着かない、集中できなくなる

- 心臓のリズムが乱れる(重度の場合)

- 骨が弱くなる

マグネシウム不足の7つの症状とセルフチェック|原因と改善方法を解説

マグネシウム不足の7つの症状とセルフチェック|原因と改善方法を解説

銅もマグネシウムも「不足すると全身に広く影響するミネラル」です。

どちらも食事から少しずつ補うことが基本であり、バランスよく摂ることで毎日の健康を支えられます。

銅とマグネシウムを豊富に含む食品ベスト5

文部科学省の日本食品標準成分表(八訂)増補2023年を元に、銅とマグネシウムそれぞれの食品ベスト5(100gあたりの含有量)を紹介します。

これらの食品は少量で効率的に銅・マグネシウムを補えるため、日常的に意識してメニューに取り入れることで、不足リスクを減らすことにつながります。

銅を豊富に含む食品ベスト5

まずは銅を豊富に含む食品から見ていきましょう。

| 順位 | 食品名 | 100gあたりの含有量 |

|---|---|---|

| 1 | ほたるいか(くん製) | 約12.00 mg |

| 2 | ほたるいか(つくだ煮) | 約6.22 mg |

| 3 | 牛肝臓(生) | 約5.30 mg |

| 4 | 干しえび(加工品) | 約5.17 mg |

| 5 | ココア(ピュアココア) | 約3.80 mg |

銅は魚介やレバーに多く含まれていることがわかります。

参照:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年|文部科学省

マグネシウムを豊富に含む食品ベスト5

次に、マグネシウムを豊富に含む食品ベスト5です。

| 順位 | 食品名 | 100gあたりの含有量 |

|---|---|---|

| 1 | あおさ(素干し) | 約3,200mg |

| 2 | 青のり(素干し) | 約1,400mg |

| 3 | わかめ(素干し) | 約1,000mg |

| 4 | ひじき(乾燥) | 約640mg |

| 5 | かぼちゃの種(いり) | 約530mg |

参照:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年|文部科学省

マグネシウムは、海藻の乾物が圧倒的にトップを占めています。

かぼちゃの種も手軽な補給源となるので、間食やおやつなどに取り入れるのがおすすめです。

以下の3記事ではマグネシウムを豊富に含む「食品」「飲み物」「果物」と切り口を変えて紹介しているので、こちらも併せてご覧ください。

【24選】マグネシウムを豊富に含む食品ランキング|効率的な摂取方法&簡単献立例

【24選】マグネシウムを豊富に含む食品ランキング|効率的な摂取方法&簡単献立例

【コンビニで買える】マグネシウムが多い「飲み物」7選|効率よく摂取する方法も解説

【コンビニで買える】マグネシウムが多い「飲み物」7選|効率よく摂取する方法も解説

マグネシウムが多い果物ランキング15選|ミネラルを美味しく補給しよう

マグネシウムが多い果物ランキング15選|ミネラルを美味しく補給しよう

銅とマグネシウムを過剰摂取するとどうなる?

最後に、銅とマグネシウムを過剰に摂取すると、どのような症状が起こり得るのかを解説します。

基本的には両ミネラルともに「食事からの摂取では過剰になりにくい」と言えますが、サプリメントや水質、個別の体質による例外もあるので、注意点をお伝えします。

銅の過剰摂取による症状

銅は食事由来の通常の摂取では、健康に外に及ぼす影響はまず起こらないと考えてよいでしょう。

ただし、銅を過剰摂取し続け、耐容上限量を超えるようになると、消化器症状や肝機能への影響が懸念されます。

過剰摂取になりえるケースとしては、飲み水の銅配管から銅が溶け出すことで、知らず知らずのうちに銅を摂取してしまうことが考えられます。

また、「ウィルソン病」という生まれつきの体質では、銅をうまく体の外に排出できず、肝臓や脳に銅がたまってしまう場合もあるのです。

ごくまれな病気ですが、こうした代謝異常では銅のコントロールが難しくなるため注意が必要です。

マグネシウムの過剰摂取による症状

食品由来のマグネシウムで健康な腎機能の成人が、過剰摂取を起こす可能性は低いとされています。

ただし、サプリメントや医薬品など食品以外からの摂取で1日350mgを超える場合には、下痢などの消化器症状が報告されています。

また、腎機能が低下していて体内にマグネシウムが溜まりやすくなっている方や服用中の薬がある方は、必ず専門家に相談してからサプリメントを摂るようにしましょう。

参照:Magnesium|Oregon State University (Linus Pauling Institute)

マグネシウムの過剰摂取による症状については、以下の記事で深掘りしているので、こちらも参考にしてください。

マグネシウムを摂りすぎるとどうなる?よくある症状と適量の目安

マグネシウムを摂りすぎるとどうなる?よくある症状と適量の目安

FAQ(よくある質問)

Q1:銅とマグネシウムは体内にどのくらい存在しますか?

銅は成人で約80mg(0.08g)、マグネシウムは約25gです。

銅は筋肉・骨・肝臓など、マグネシウムは骨と筋肉に主に分布します。

銅とマグネシウムの比は質量で言うと、「銅:マグネシウム=1:300」と捉えると理解しやすいでしょう。

Q2:銅とマグネシウムが不足すると、どんな症状が起きますか?

銅では貧血・白血球減少・神経症状など、マグネシウムでは倦怠感や筋肉のけいれん、睡眠の質の低下、イライラや不安感を感じやすくなるなどの症状が報告されています。

いずれも個人差があり、長引く場合には医師の診断を受けましょう。

Q3:銅とマグネシウムを摂りすぎると、体に悪いですか?

はい、過剰摂取によって体に悪影響が生じる場合があります。

通常の食事では過剰摂取によるリスクは銅、マグネシウムともに高くありませんが、銅の場合、過剰摂取をし続けることにより、消化器症状や肝機能への影響が考えられます。

また、マグネシウムはサプリメントによる大量摂取で下痢などの不調が起こりうるため、注意してください。

不調が続くようであれば、必ず医師へ相談するようにしましょう。

まとめ:銅とマグネシウムの比を知り、バランスよく摂取しよう

銅は体内で約80mg(0.08g)、マグネシウムは約25gという質量で、銅とマグネシウムの比はおよそ「1:300」です。

健康のためには、両ミネラルを「単に多く摂取すればいい」というわけではなく、「過不足なく摂取すること」がポイントになります。

また、双方は代謝の歯車として重要なミネラルであり、最新の研究でも食事としての適量摂取が認知機能や関節リウマチにプラスの影響を与えることがわかっています。

今回紹介した摂取基準量を一定の目安にして、魚介やレバー、海藻類、種実類(かぼちゃの種)などを組み合わせ、食事を基本にバランスよく銅とマグネシウムを摂るようにし、より健康的な心と体を手に入れましょう!