「なんとなく体がだるい…」

「最近イライラしやすい…」

「夜ぐっすり眠れない…」

このような、漠然とした「なんとなく不調」を感じることはありませんか?

病院に行くほどではない軽い体調不良は放置されがちですが、意外と日常生活に支障をきたすリスクが高い症状です。

「なんとなく不調」の原因の一つとして近年注目されているのが、マグネシウム不足です。

マグネシウムは、体内で800以上の酵素反応に関与しており、筋肉や神経の機能、エネルギー代謝、骨の健康維持などに欠かせない重要なミネラルです。

現代人のライフスタイルは、加工食品の摂取量が多かったり、過大なストレスにさらされたりなどが原因で、マグネシウムが不足しがちです。そこでおすすめしたいのが「納豆習慣」です。

納豆は、マグネシウムをはじめとする多くの栄養素を、手軽に摂取できるスーパーフードとして注目されています。

今回は、マグネシウム不足による不調の原因と、納豆を活用した「なんとなく不調」への対策方法について詳しく解説します。

マグネシウム不足で起こりやすい不調

マグネシウムは、体内でさまざまな生理機能を支える重要なミネラルです。不足すると、以下のような不調が現れることがあります。

マグネシウムはエネルギー代謝に関与しており、不足するとエネルギー産生が滞り、疲れやすさや倦怠感を感じやすくなる場合があります。

神経伝達物質の合成や神経の興奮抑制に関与するマグネシウムが不足すると、イライラや不安感、気分の落ち込みなどの精神的な不調が現れることがあります。

マグネシウムは筋肉の収縮と弛緩の調整に関与しています。不足すると、筋肉のけいれんやこむら返りなどの症状が起こりやすくなります。

マグネシウムはリラックス効果を持つ神経伝達物質の合成に関与しており、不足すると睡眠の質が低下し、入眠困難や中途覚醒などの問題が生じることがあります。

さらに、慢性的なマグネシウム不足は、心血管疾患や骨粗鬆症、糖尿病などの生活習慣病のリスクを高める可能性があることも報告されています。

マグネシウム不足の症状と招く病気のリスクとは?最新研究が明かす健康への影響と予防法

マグネシウム不足の症状と招く病気のリスクとは?最新研究が明かす健康への影響と予防法

また、「マグネシウム不足自己診断」では、所要時間1~2分程度でマグネシウムが足りているかどうかを自己診断できます。マグネシウム不足が不安な方は、ぜひご活用ください。

参考:Dietary magnesium intake and risk of incident coronary heart disease in men: A prospective cohort study│Clinical Nutrition

参考:栄養素の説明 – ミネラル│一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所

「なんとなく不調」を整える納豆の力

納豆は健康維持に役立つ食品として、特に以下の3点が注目されています。

- アミノ酸スコアが100

- ナットウキナーゼによる血栓溶解作用

- 生活習慣病予防や腸活に活かせる

アミノ酸スコアが100

納豆は、必須アミノ酸をバランスよく含んでいます。特にアミノ酸スコアに関しては「100」の最高値と、非常に優れたたんぱく源です。

アミノ酸スコアとは、たんぱく質と必須アミノ酸のバランスを指標とした「食品の質」を数値で表したものです。

必須アミノ酸は体の中で作れないため、食事からしっかり摂る必要があります。たんぱく質や必須アミノ酸は、筋肉や臓器など体づくりに欠かせない大切な栄養素なのです。

しかし、たんぱく質をたくさん摂っても、必須アミノ酸が偏っていると、うまく体で活用できません。そこで、アミノ酸スコアを見ることで、その食品のヘルスパフォーマンス(栄養効率)がわかります。

アミノ酸スコアが100に近いほど、体にとってヘルスパフォーマンスの高いたんぱく質を含んでいる食品といえます。納豆はアミノ酸スコアが100なので、あらゆる食材の中でもヘルスパフォーマンスがトップクラスに優れたスーパーフードと言えるでしょう。

また、マグネシウムはアミノ酸と結合することで「アミノ酸キレート」という形になり、腸からの吸収率が高まることが知られています。

“キレート”とは、簡単に言うと「体に吸収されにくいものが吸収されやすい形に変容する化学反応(あるいはその逆の場合も)」のことです。つまり、納豆を摂取することで、マグネシウムの効率的な吸収にも期待できるというわけです。

参考:マグネシウムについて│MIRAI MEDICAL CLINIC

ナットウキナーゼによる血栓溶解作用

ナットウキナーゼは納豆特有のたんぱく質分解酵素で、納豆のネバネバ部分に含まれています。

血栓の原因となるたんぱく質である「フィブリン」を分解する酵素として、1980年代に正式に「ナットウキナーゼ」と命名されました。

ナットウキナーゼには、強力な血栓溶解作用があることがわかっています。

つまり、血液の流れをスムーズに保つ働きがあるのです。これにより、心血管系をはじめとする生活習慣病予防などの健康効果に期待されています。

生活習慣病予防や腸活に活かせる

納豆には、食物繊維やビタミンK2、ポリグルタミン酸など、腸内環境を整える成分が含まれています。

これらの成分は腸内環境を改善し、免疫力の向上や生活習慣病の予防に役立つとされています。そのため、納豆は生活習慣病予防にはもちろん、腸活にもおすすめの食材です。

また、腸内環境の改善に伴う美容効果(ダイエット効果、美肌効果など)にも期待できるでしょう。

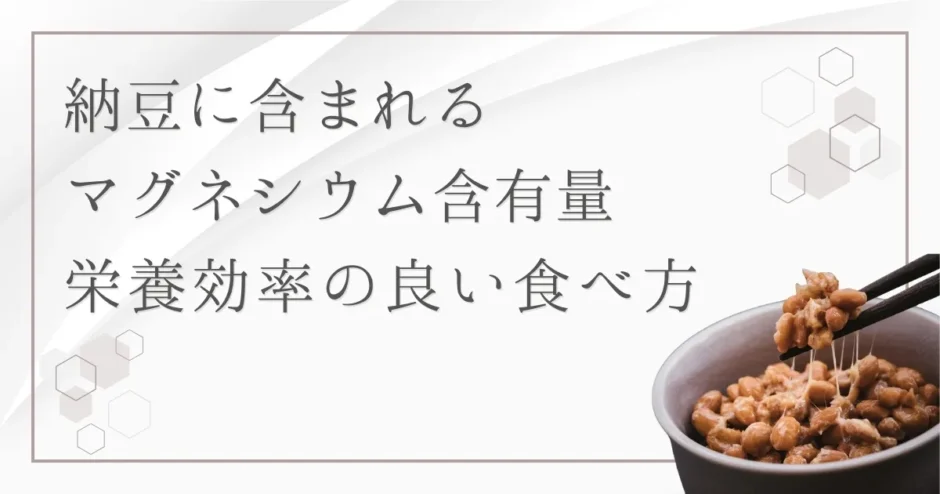

納豆に含まれるマグネシウムの含有量や栄養素

納豆には、100gあたり約100mgのマグネシウムが含まれています。

「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、30~64歳女性のマグネシウム推奨量は290mg/日ですから、納豆には成人女性の1日の推奨摂取量の約35%に相当する量が含有されていることがわかります。

マグネシウム以外にも、納豆には豊富な栄養素が含まれています。

主な栄養素について、次項で一覧にまとめました。

参考:「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書│厚生労働省

参考:マグネシウムの働きと1日の摂取量│健康長寿ネット

納豆に含まれるその他の栄養素

納豆はマグネシウムだけでなく、体に嬉しいさまざまな栄養素をバランスよく含んでいます。

以下に、主な栄養成分を一覧でまとめました(文部科学省「食品成分データベース」より)。

| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 主な効果 |

|---|---|---|

| マグネシウム | 約100mg | 筋肉・神経の調整、骨の健康 |

| カルシウム | 約91mg | 骨や歯の強化、神経伝達 |

| 鉄分 | 約3.3mg | 貧血予防、エネルギー代謝 |

| ビタミンK2 | 約870μg | 骨密度の維持、血管の健康 |

| 食物繊維 | 約6.7g | 腸内環境の改善、便通改善 |

| たんぱく質 | 約16.5g | 筋肉の材料、免疫力維持 |

| ビタミンB2 | 約0.30mg | エネルギー代謝促進 |

引用:「食品成分データベース」│文部科学省

このように納豆は、マルチに栄養を補える“完全食品”に近い存在です。

特に健康維持や「なんとなく不調」の対策にぴったりの食材といえるでしょう。

納豆でマグネシウムをとる際のポイント

納豆をより効果的に取り入れるための食べ方や注意点をご紹介します。

栄養効率が高い食べ合わせ

納豆は単体でも栄養価の高い食品ですが、他の食材と組み合わせることでさらに効果を高めることができます。以下の組み合わせが特におすすめです。

- 納豆+玄米ごはん…マグネシウム+ビタミンB群+食物繊維

- 納豆+キムチ…発酵食品×発酵食品で腸活強化

- 納豆+卵…良質なたんぱく質の相乗効果

- 納豆+青菜(小松菜・ほうれん草)…マグネシウム+カルシウム+鉄分

また、マグネシウムを豊富に含む食材と組み合わせることで、より効率的にマグネシウムを摂取することができます。

【24選】マグネシウムを豊富に含む食品ランキング|効率的な摂取方法&簡単献立例

【24選】マグネシウムを豊富に含む食品ランキング|効率的な摂取方法&簡単献立例

1日の適量とタイミング

納豆は健康効果が高い優れた食品ですが、摂りすぎには注意が必要です。

納豆を食べすぎると腸内環境のバランスが偏ったり、大豆製品に豊富に含まれる「イソフラボン」を過剰摂取することで、婦人系疾患の発症リスクが高まる可能性があります。

腸内環境は必ずしも「善玉菌を増やせばいい」というわけではありません。

善玉菌・悪玉菌・日和見菌のバランスが重要で、一般的に「善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7」が理想的といわれています。

また、納豆の摂取量は1日1パック(約50g)が適量とされています。イソフラボンの1日の摂取目安量は70~75mgで、納豆には1パックあたり35mg程度のイソフラボンが含まれているため、1日に納豆2パック分を食べるのはやや多すぎといえるでしょう。

なお、「朝に納豆を食べるか」「夜に納豆を食べるか」など、食べるタイミングによっても健康への影響が変わってきます。

朝に食べると、納豆に含まれる食物繊維や発酵成分が腸内環境を整え、便通改善や代謝アップに役立ちます。

一方、夜に食べると、ナットウキナーゼの血液サラサラ作用が睡眠中に活発に働くため、血栓予防や心血管の健康維持効果に期待されます。

ライフスタイルに合わせて、朝食に取り入れるもよし、夕食にプラスするもよし、です。目的に合わせたタイミングを意識することで、納豆の力をより有効に活かせるでしょう。

参考:健康メニュー|食べすぎに注意 納豆のちょうどいい食べ方│世田谷自然食品

参考:納豆の効果とオススメの時間帯について【朝?夜?】│ひまわり医院(内科・皮膚科)

納豆の効果的な食べ方

納豆に含まれる栄養素の中でも、特に注目されているのが「ナットウキナーゼ」です。

この酵素は、血栓を溶かす作用で知られていますが、加熱により失活する性質があります。具体的には、およそ50℃を超えると活性が徐々に落ち始め、70℃以上で失活するとされているため、加熱調理には注意が必要です。

味噌汁に入れる際は火を止めてから加えたり、炊き立ての熱々ご飯でなく少し冷ましたご飯に混ぜたりするなどして工夫しましょう。

ナットウキナーゼの栄養をたっぷりと摂取するには、なるべく加熱しないで食べるのが理想的です。

なお、マグネシウムは無機ミネラルなので、加熱によって壊れることはありません。

納豆習慣で「なんとなく不調」を整えよう

「なんとなく不調」は、体が本能的に発しているSOSのサインです。

特に現代人はマグネシウムが不足しやすいといわれているため、日々の食生活でしっかりと補うことが重要です。

納豆は栄養価が高く、価格も手頃。その上、調理の手間も少ないという三拍子そろった“マグネシウム補給に最適な食品”です。

マグネシウムをはじめとする多様な栄養素を含み、腸活や生活習慣病予防にも役立つ納豆を、ぜひ今日から習慣に取り入れてみてください。

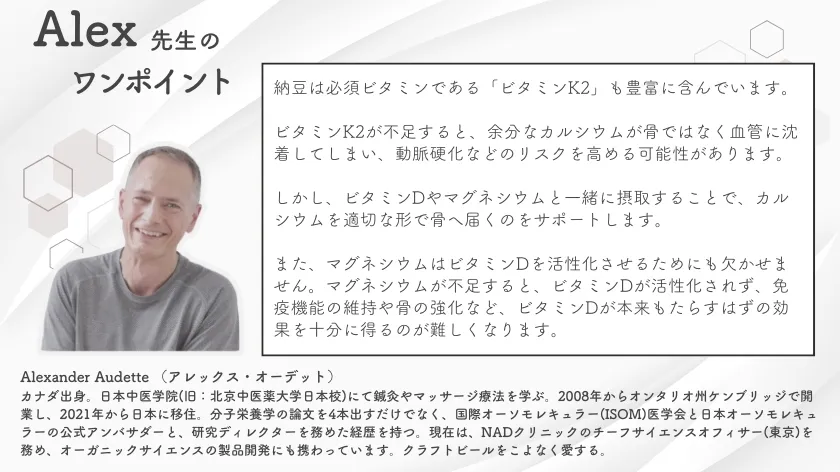

納豆は、必須ビタミンである「ビタミンK2」も豊富に含んでいます。

ビタミンK2が不足すると、余分なカルシウムが骨ではなく血管に沈着してしまい、動脈硬化などのリスクを高める可能性があります。しかし、ビタミンDやマグネシウムと一緒に摂取することで、カルシウムを適切な形で骨へ届くのをサポートします。

また、マグネシウムはビタミンDを活性化させるためにも欠かせません。マグネシウムが不足すると、ビタミンDが活性化されず、免疫機能の維持や骨の強化など、ビタミンDが本来もたらすはずの効果を十分に得るのが難しくなります。