マグネシウムと鉄分は、どちらも私たちの健康維持に欠かせない栄養素です。特に女性にとって、非常に重要な役割を担っているミネラルといえます。

マグネシウムはエネルギー代謝や神経伝達、筋肉の弛緩などに関与し、心身のバランスを支えます。鉄分は血液中のヘモグロビンの構成要素となり、全身に酸素を運ぶ役割を果たします。

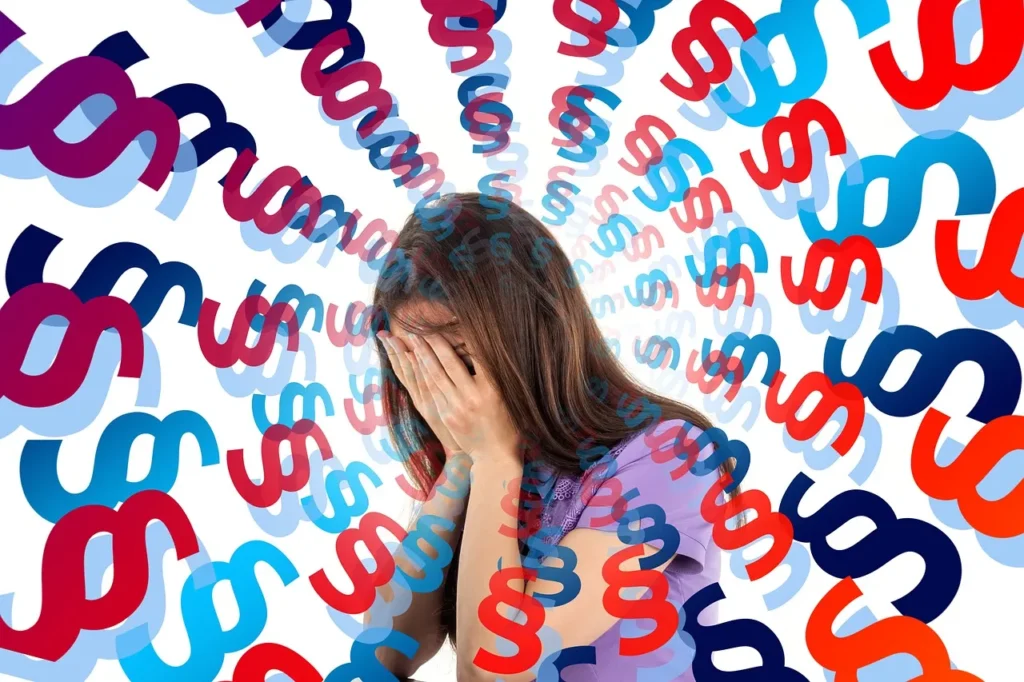

しかし、特に現代人は、マグネシウムも鉄分も慢性的に不足しやすい状況にあります。「疲れやすい」、「イライラしやすい」、「集中力が続かない」そんな不調の背景には、マグネシウムや鉄分不足が隠れているかもしれません。

今回は、マグネシウムと鉄分の重要性を改めて整理しながら、女性の疲れを緩和するための効果的な摂取方法について詳しく解説します。

女性に起こりがちな「隠れ栄養不足」の正体

日々忙しい現代女性にとって、栄養バランスを整えるのは容易なことではありません。特にマグネシウムと鉄分は、不足しやすい栄養素の代表格です。その背景には、女性ならではの生理的な特徴や、現代のライフスタイルなどが関係しています。

まずは、現代女性にマグネシウムや鉄分が不足しがちな理由について、わかりやすく解説します。

ホルモンバランスの変動と栄養不足

女性の体は、一生を通じてホルモンバランスの変動にさらされています。たとえば以下の3つが主な例です。

- 月経周期に伴う鉄分の損失

- 妊娠・授乳による栄養需要の増加

- 更年期に伴う体調変化や栄養バランスの崩れ…など

これらは、マグネシウムや鉄分の消耗リスクを高める要因となります。

たとえば、PMS(月経前症候群)による情緒不安定や倦怠感の背景にも、マグネシウム不足が関わっていると指摘されています。PMSに関わらず、慢性的な抑うつ状態や無気力、倦怠感や疲れやすさなども、マグネシウム不足が原因かもしれません。女性の健康にとって、マグネシウムや鉄分といったミネラルは、とても重要な役割を果たしているのです。

参考:女性の健康とミネラルの必要性│Taiyo-Medi

現代女性のライフスタイルと社会事情

現代社会では、家庭・仕事・育児と多方面での活躍が女性に求められています。女性の活躍の場が増えた一方で、慢性的なストレス状態に置かれやすいのも現実です。

国立成育医療研究センターの調査によると、特にシングルマザーは「心の不調」(うつ病や不安障害など)のリスクが高いことがわかっています。また、厚生労働省の報告では、女性のうつ病リスクは男性の約2倍とされており、これは世界的な傾向とも一致しています。女性特有のホルモン変動に加え、社会的なジェンダーギャップもこれらの要因の一つと考えられています。

こうした背景を踏まえると、マグネシウムと鉄分を意識的に補って心身のコンディションを整えるのは、単なる体力回復以上に重要な意味を持つ習慣といえます。

参考:Psychological distress and living conditions among Japanese single-mothers with preschool-age children: An analysis of 2016 Comprehensive Survey of Living Conditions│National Library of Medicine

参考:うつ対策推進方策マニュアル│厚生労働省

マグネシウムと鉄分の上手な摂り方~女性の疲れを緩和しよう~

女性がマグネシウムと鉄分を効果的に摂取するには、どうすればよいのでしょうか?

ここからは、マグネシウムと鉄分の上手な摂り方について解説します。

食事を工夫しよう

マグネシウムと鉄分を効率的に摂取するなら、まずは食事から自然に摂れるよう工夫するのがおすすめです。

マグネシウムと鉄分を多く含む食品を、それぞれ一覧にまとめました。

| 順位 | 食品名 | マグネシウム含有量(mg)/100gあたり |

|---|---|---|

| 1位 | あおさ(素干し) | 3200 |

| 2位 | あおのり(素干し) | 1400 |

| 3位 | てんぐさ(素干し) | 1100 |

| 4位 | 乾燥わかめ(素干し) | 1000 |

| 5位 | ひとえぐさ(素干し) | 880 |

| 6位 | 米ぬか | 850 |

| 7位 | バジル(パウダー) | 460 |

| 8位 | ふのり(素干し) | 730 |

| 9位 | 刻み昆布 | 720 |

| 10位 | まつも(素干し) | 700 |

| 10位 | ながこんぶ(素干し) | 700 |

| 順位 | 食品名 | 鉄含有量(mg)/100gあたり |

|---|---|---|

| 1位 | バジル(パウダー) | 120 |

| 2位 | タイム(パウダー) | 110 |

| 3位 | 赤こんにゃく | 78 |

| 4位 | あおのり(素干し) | 77 |

| 5位 | 鮎(焼き) | 63 |

| 6位 | かわのり(素干し) | 61 |

| 7位 | 干しひじき(鉄釜) | 58 |

| 8位 | セージ(パウダー) | 50 |

| 9位 | いわのり(素干し) | 48 |

| 10位 | 乾燥きくらげ | 35 |

また、肉や野菜など、日常的に目にする主な食品のそれぞれの含有量は、次の一覧の通りです。

| 食品名 | マグネシウム含有量(mg)/100g | 鉄含有量(mg)/100g |

|---|---|---|

| 薄力粉 | 12 | 0.5 |

| 強力粉 | 23 | 0.9 |

| 食パン | 18 | 0.5 |

| うどん(茹で) | 6 | 0.2 |

| 玄米 | 49 | 0.6 |

| 精白米(うるち米) | 7 | 0.1 |

| そば(茹で) | 27 | 0.8 |

| 板こんにゃく(精粉) | 2 | 0.4 |

| さつまいも(焼き・皮なし) | 21 | 0.9 |

| じゃがいも(蒸し・皮なし) | 24 | 0.6 |

| 木綿豆腐 | 57 | 1.5 |

| 絹ごし豆腐 | 50 | 1.2 |

| 納豆 | 100 | 3.3 |

| おから(生) | 40 | 1.3 |

| アーモンド(乾燥) | 290 | 3.6 |

| いりごま | 360 | 9.9 |

| 落花生(乾燥) | 170 | 1.6 |

| アスパラガス(茹で) | 12 | 0.6 |

| 枝豆(茹で) | 72 | 2.5 |

| オクラ(茹で) | 51 | 0.5 |

| かぶの漬物(皮なし) | 14 | 0.3 |

| キャベツ(生) | 14 | 0.3 |

| きゅうり(生) | 15 | 0.3 |

| たまねぎ(生) | 9 | 0.3 |

| たまねぎ(水さらし) | 7 | 0.2 |

| たまねぎ(茹で) | 7 | 0.2 |

| トマト(生) | 9 | 0.2 |

| ピーマン(油炒め) | 11 | 0.7 |

| ブロッコリー(茹で) | 17 | 0.9 |

| ほうれん草(茹で) | 40 | 0.9 |

| もやし(生) | 23 | 0.5 |

| サニーレタス(生) | 15 | 1.8 |

| 切り干し大根(油炒め) | 22 | 0.7 |

| 焼きのり | 300 | 11 |

| まいわし(生) | 30 | 2.1 |

| べにざけ(焼き) | 39 | 0.5 |

| さば缶詰(水煮) | 31 | 1.6 |

| くろまぐろ(生) | 38 | 0.8 |

| ビーフジャーキー | 54 | 6.4 |

| 豚バラベーコン | 15 | 0.4 |

| 鶏つくね | 25 | 1.1 |

| 鶏卵(全卵・生) | 10 | 1.5 |

| 普通牛乳 | 10 | 0 |

参照:食品成分データベース│文部科学省

吸収率を高めよう

マグネシウムと鉄分をせっかく効率的に摂取しても、体に吸収されなければ意味がありません。吸収効率を高めるためには、食べ合わせの工夫も大切です。

前項の一覧表を参考に、「納豆ごはん+ほうれん草のおひたし」「豆腐サラダ+ひじき煮」など、マグネシウムと鉄分をバランス良く効率的に摂取できるよう、食べ合わせを工夫しましょう。

また、マグネシウムはビタミンDと一緒に、鉄分はビタミンCと一緒に摂ることで吸収率が高まるとされています。それぞれの栄養素を効率的に吸収するために、覚えておくといいでしょう。

マグネシウムとビタミンDの関係とは?飲み合わせの効果と摂取方法をわかりやすく解説

マグネシウムとビタミンDの関係とは?飲み合わせの効果と摂取方法をわかりやすく解説

なお、栄養素の吸収率は、腸内環境も大きく関わります。発酵食品(ヨーグルト、キムチ、納豆など)を日常の食事に取り入れると、マグネシウムの吸収を促進する体質づくりに期待できます。効率的な腸活テクニックについては「【腸活の効果を高めるなら】マグネシウム摂取がおすすめ!」をご覧ください

サプリメントを活用しよう!

忙しくてなかなか食事で補えない場合は、サプリメントの活用も有効です。必要な栄養素を手軽に効率よく補給できるのが、サプリのメリットです。

ただし、鉄分のサプリは過剰摂取リスクに注意。鉄分は摂りすぎると、胃腸障害や鉄過剰症を引き起こす可能性があるため、推奨量を守ることが大切です。

また、鉄分とマグネシウムは吸収経路が異なるため、朝に鉄分を摂取し、夜にマグネシウムを摂取するなど、サプリメントを飲むタイミングをずらすと、互いの吸収を妨げにくくなります。

参考:質疑応答│公益社団法人 福岡県薬剤師会

疲れにくい体を作るために+αで意識したいこと

マグネシウムと鉄分を効率的に取り込むには、食事やサプリだけでなく、日々の生活習慣を見直すことも大切です。

以下のポイントを意識的に見直してみましょう。

- 良質な睡眠を取る

- リラックスタイムを作る

- 適度な運動で代謝を促進

それぞれ詳しく説明します。

1.良質な睡眠を取る

睡眠不足は、精神疲労や栄養代謝にも悪影響を及ぼします。もし、不眠など睡眠に関する不調を感じる場合は、規則正しい生活リズムを心掛けつつ、マグネシウムを積極的に摂取することも意識するといいでしょう。

マグネシウムは、睡眠ホルモン「メラトニン」の合成にも関与しているため、マグネシウムを積極的に摂取することで、睡眠の質を高められる可能性があります。

2.リラックスタイムを作る

就寝前のリラックスタイムは、特に大切にしましょう。夜は強い光を避け、間接照明やアロマキャンドルなどでリラックスできる空間を演出するのがおすすめです。

また、入浴後の軽いストレッチも、副交感神経を優位にしてスムーズな入眠をサポートします。

マグネシウムは睡眠に効く?摂取するならいつ飲むのが効果的かを徹底解説

マグネシウムは睡眠に効く?摂取するならいつ飲むのが効果的かを徹底解説

3.適度な運動で代謝を促進

適度な運動は血流を促し、栄養素の運搬や代謝機能を高めます。激しい運動でなくても、日常の中に「体を動かす時間」を取り入れることが、疲れにくい体づくりにつながります。

ウォーキングやヨガ、ストレッチ、筋トレなど、無理なく続けられる運動習慣を作りましょう。もちろん、スポーツジムやフィットネスクラブを利用するのも効果的です。

マグネシウムを筋肉のケアに活用することで、筋肉疲労や筋肉痛などの緩和をサポートしやすくなります。

まとめ|マグネシウムと鉄分で始めるストレスケア習慣

女性は、ライフステージごとに体の状態が大きく変わります。だからこそ、日頃からマグネシウムと鉄分を意識的に補給し、体と心のコンディションを整える習慣を作っておくことが大切です。

食事、生活習慣、サプリメントなど、自分に合った方法で、小さなケアを積み重ねていきましょう。日々の工夫が、疲れにくい体と心地よい毎日への第一歩です。

まずは今日の食卓から、マグネシウムと鉄分を意識してみませんか?

鉄分とマグネシウムが豊富な他の食品としては、スナックとして手軽に食べられるかぼちゃの種(30gあたりマグネシウム156mg)や、焼き鳥のレバー(鶏レバー。100gあたり鉄分9.8mg)があげられます。

ただし、栄養摂取においては「実用性」を考慮しなければなりません。たとえば、鉄分を多く含む野菜は数多くありますが、100gを一度に摂取するのは現実的に難しいケースもあります。

また、赤身肉(特に内臓系)は、食事から摂れるヘム鉄(ヘモグロビンに由来)をもっとも多く含む食品です。一方、植物性食品に含まれる非ヘム鉄は、体内への吸収率が低い傾向にあります。