私たちは毎日の暮らしの中で、仕事や家事、人間関係などで知らず知らずのうちに緊張やストレスを抱えています。

「しっかり休んだはずなのに疲れが取れない…」

「気持ちを落ち着けたいのに不安で胸がざわつく…」

そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。

心と体が休まらない状態が続くと、睡眠の質が下がったり、集中力が低下を感じたりすることも。体調を崩しやすく感じる方もいるかもしれません。

そんな時に役立つのが「リラックスする習慣」です。

リラックスとは、単にぼんやりすることではなく、緊張した神経を解きほぐし、呼吸や血流を整え、心と体を調和させること。たとえ5分でも、自分に合った方法でリラックスできれば、気分が驚くほど軽くなり、その後の行動にも良い影響を与えてくれます。

今回は、寝る前や緊張する場面、仕事中など「シーン別のリラックス法」に加え、呼吸法やツボ押し、ストレッチなど「今すぐできる実践テクニック」を紹介します。

また、リラックスをサポートする栄養素として注目されるマグネシウムの活用法についても詳しく解説するので、緊張や不安、ストレスで疲労感を覚えている方は、ぜひ本記事を参考に自分に合ったリラックス習慣を見つけてみてください。

本記事は情報量が多いので、目次からお目当ての項目を選択して読むのもおすすめです。

【シーン別】リラックスするためのテクニック

リラックスの方法は、どんな状況で取り入れるかによってアプローチが変わります。

寝る前に心を落ち着けたい時、試験や人前に立つ前の緊張を和らげたい時、あるいは仕事の合間や休日の過ごし方など、それぞれに適した方法があります。

まずは、日常のシーンごとに実践しやすいリラックステクニックをご紹介します。

寝る前にリラックスする方法

「睡眠」は、心身のコンディションを良好な状態に保つためにもっとも必要な要素の一つです。

夜は一日の疲れを癒し、翌日の活力をつくるための大切な時間ですが、「眠りたいのに頭が冴えてしまう…」「布団に入ってもスマホを手放せずに寝つけない…」といった悩みを抱える方は少なくありません。

実際、寝る前に緊張や不安が影響して自律神経のバランスが崩れると、眠りにくさを感じやすくなる──という指摘もあります。

入眠前のリラックス習慣はとても重要なのです。

おすすめの方法の一つが「照明を落とす」ことです。

強い光は脳を刺激して覚醒を促してしまいますが、間接照明やキャンドルのような柔らかい光に切り替えると、自然と副交感神経が優位になり、眠気を感じやすくなります。

また、眠る1時間前からスマートフォンやパソコンの使用を控えることも大切です。

特にブルーライトは睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を妨げるため、寝つきの悪さの原因となります。

さらに、寝る前に軽いストレッチを取り入れるのもおすすめ。特に首や肩、腰回りの筋肉をほぐすと血流が促進され、心地よい疲労感とともに体が「休む準備」に入ります。

ヨガの「チャイルドポーズ」やベッドの上でできる足上げストレッチは、呼吸を深めながら行えるのでリラックス効果が高い方法です。ストレッチ法については本記事で詳しく後述するので、ぜひそちらも参考にしてみてくださいね。

夜間のリラックス効果を促すには、アロマやハーブティーを活用するのも手軽な方法です。

ラベンダーやカモミールは伝統的に“落ち着きを感じる香り”とされ、香りを楽しむことでリラックス感を得る方もいます。

また、ハーブティーなど温かい飲み物は、体温がゆるやかに上昇させ、その後に自然と体温低下へと導くため、スムーズな入眠につながりやすくなります。

さらに、眠る直前に「今日あった良いことを3つ思い出す」感謝の習慣を取り入れるのもおすすめ。不安や心配ごとにとらわれやすい夜の時間に、前向きな思考を意識的に選ぶことで、心の緊張が解けやすくなります。

眠りは健康と美の土台をつくるもの。ちょっとした工夫で「眠れない夜」を「ぐっすり眠れる夜」に変えることができるので、自分に合ったリラックス法を見つけ、毎日の入眠前のルーティンとして取り入れてみてください。

- 間接照明やキャンドルなどの柔らかい光に切り替える

- 眠る1時間前からデジタルモバイルの使用を控える

- 就寝前に軽くストレッチする

- アロマやハーブティーなどを取り入れる

- 眠る直前に「今日あった良いこと」を3つ思い出す

マグネシウムは睡眠に効く?摂取するならいつ飲むのが効果的かを徹底解説

マグネシウムは睡眠に効く?摂取するならいつ飲むのが効果的かを徹底解説

緊張する場面でリラックスする方法(本番前、試験前、歯医者など)

誰しも大事な場面を前にすると心臓がドキドキしたり、手に汗をかいたりするものです。

緊張は体が「いつもより力を発揮しよう」と準備する自然な反応ですが、度を超すと実力を発揮しにくくなってしまうので困りますよね。

そこで「、いざという時に平常心を取り戻すコツ」を身につけておくのがおすすめです。

たとえば、「事前の準備で安心感をつくる」のは、手軽に実践できる方法の一つです。

試験の場合、前日は徹夜を避けて軽い復習にとどめ、本番に備えて十分な睡眠を取ること。プレゼンやスピーチなら、当日の流れを頭の中でシミュレーションしておくと、余計な不安を抱えずに済みます。

「備えあれば憂いなし」という言葉の通り、事前に「この順番で話す」と決めておくだけでも落ち着きやすくなります。

また、緊張が強い時は「小さなルーティン」を持つのもおすすめです。

たとえば試験開始前に鉛筆をそろえる、プレゼン前にお気に入りのペンを手にする、歯医者で診察台に座る前にお気に入りのハンカチに触れる──など、自分だけの“お守り習慣”を決めておくと安心感が生まれやすくなります。

さらに「環境を味方につける」視点もぜひ持っておきましょう。

試験会場や発表の場に早めに到着し、席に座って周囲を見渡しておくと「未知の空間」への不安が和らぎぐものです。歯医者や病院なら、受付後に雑誌を読む、カフェインレスのお茶を持参して口に含むなど、待ち時間を自分のペースで過ごせる工夫をしてみましょう。

緊張する自分を責めるのではなく、「大事な場面だからこそ緊張するのは自然なこと」と受け入れる姿勢が大切です。

その上で、自分なりの安心ルーティンや環境調整を取り入れて、状況を味方につけられるよう工夫してみましょう。

後述する呼吸法やアファメーション、ツボ押しなども、緊張を和らげるためのルーティンや習慣として有効な方法ですので、そちらも併せて参考にしてください。

- 試験の前日は徹夜を避け、十分な睡眠を取る

- プレゼンやスピーチの前日のうちに、当日の流れをシミュレーションしておく

- 安心感を生むような「小さなルーティン」を持つ

- 試験会場や発表の場などに早めに到着し、余裕を持って過ごす

マグネシウム不足でストレスが悪化?心と体を整える現代的栄養戦略

マグネシウム不足でストレスが悪化?心と体を整える現代的栄養戦略

自宅でリラックスする方法

自宅は本来、一番安心できる場所のはずですが、実際には「家に帰っても気持ちが休まらない」と感じる人も少なくないようです。

仕事の疲れを持ち込んでしまったり、家事や育児に追われて「くつろぐ時間なんてない…」と感じていたりする方も多いでしょう。

だからこそ、自宅に「リラックスのスイッチ」を意識的に取り入れることが大切です。

たとえば、「照明や音楽で空間を演出する」という方法があります。

強い蛍光灯の光ではなく、間接照明や暖色系のライトに変えるだけで、空気がふっとやわらぐものです。そこにお気に入りの音楽を流せば、仕事モードの緊張感から気分を切り替えることができます。

特にクラシックやジャズ、自然音など、ゆったりとしたテンポの音楽は副交感神経を刺激し、落ち着いた気分へと導いてくれます。

次に取り入れたいのが「香りの力」です。

アロマディフューザーやお香、キャンドルなどを使って香りを楽しむと、部屋全体が癒しの空気に変わります。

特に普段から整体院やリラクゼーションサロンなどに通っている方は、「アロマ=癒しの空間」という連想やイメージが無意識的に働き、いっそうのリラックス効果に期待できます。

また、「入浴」も自宅でできるすばらしいリラックス法です。入浴剤を使えば香りや保温効果も加わり、心身の緊張をスムーズに解きほぐしてくれるでしょう。

自宅だからこそ「自分の好きなことに没頭する時間」を作ることを意識してみてください。アロマや入浴だけでなく、読書や映画鑑賞、編み物やイラストなど“自分時間”を楽しめる趣味を持つと、気持ちを切り替えてリラックスしやすくなります。

意外と見落とされがちなのが「五感を意識的に満たす工夫」です。

ふわふわのブランケットに包まれる、温かいハーブティーをゆっくり味わう、観葉植物を部屋に置いて目を休めるなど、触覚・味覚・視覚を意識するだけでも、心は深く安らぎます。

- 照明や音楽でリラックスできる空間を演出する

- アロマやお香、キャンドルなどの香りで癒しの空間を演出する

- 入浴剤などを活用して入浴を楽しむ

- 没頭できる趣味を持ち、好きなことを楽しむ時間を作る

- 五感を意識的に満たす工夫を施す

マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法

マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法

休日にリラックスする方法

休日は心と体を休める貴重な時間ですが、気がつけば家事や雑務に追われて「結局休めなかった…」と感じることも多いのではないでしょうか。

休日にリラックスするには、休日を「義務の延長」ではなく「自分を整える時間」として意識的にデザインすることが大切です。

たとえば、休日は自然に触れる習慣を作るのは、手軽に実践できる方法の一つです。

近所の公園を散歩するだけでも、木々の緑や鳥の声に包まれて心が落ち着くものです。自然の中に身を置くと、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑えられることが研究で示されています。

特に森や川など水辺はリラックス効果が高く、ちょっとしたピクニック気分で出かけるのも良いでしょう。

次に意識したいのが「予定を詰め込みすぎない」ことです。

休日は「やりたいことを全部しよう」と思いがちですが、結果的に疲れがたまってしまうことも。

むしろ「何もしない時間」をあえて作ることで、脳や体がしっかり休まり、翌週のエネルギーが蓄えられます。

ソファで音楽を聴いたり、昼寝をしたりするだけでも十分価値のある過ごし方です。

ただし、寝だめは夜間の睡眠の質の低下につながりやすいため、むしろ逆効果。

「休日にたっぷり寝て心身の疲れを取りたい」と思い、一日中ベッドでごろごろしていると、かえって疲れを感じたり快適な睡眠が得られなくなったりするので、昼寝はせいぜい30分以内に留めるようにしましょう。

また、休日は人とのつながりを深めるチャンスでもあります。友人とカフェでゆっくり語り合ったり、家族と一緒に食事をしたりなど、安心できる人間関係の中で過ごす時間が心の充電になります。

そして「セルフケア」に時間を使うのもおすすめ。

長めの入浴で体を温めたり、マッサージやストレッチで体を労わったり、普段後回しにしている美容ケアを丁寧に行うのも、心地よい満足感をもたらしてくれるでしょう。

- 公園を散歩するなどして自然に触れる

- 予定を詰め込まず「何もしない時間」をあえて作る

- 寝だめをしない

- 人とのつながりを意識する

- セルフケアで自分へのおもてなし時間を作る

仕事中にリラックスする方法

仕事中は集中力が求められる一方で、長時間デスクに向かっていたり、人間関係や業務のプレッシャーでストレスが溜まったりしやすい場面でもあります。

気付けば肩がこわばり、頭が重くなり、気分まで落ち込んでしまっている…なんてこともあるでしょう。

そんな時には「ちょっとしたリラックス法」を取り入れると、作業効率や気分が変わりやすくなります。

まず意識したいのが、「こまめに姿勢をリセットする」ことです。

長時間同じ姿勢でいると血流が滞り、疲労が蓄積されるので、1時間に一度は立ち上がり、背伸びや軽いストレッチを行いましょう。この時、深呼吸も併せて行うとなお理想的です。

首を回したり肩をすくめたりするだけでも、筋肉の緊張がほぐれて頭がすっきりします。

次に意識したいのが、「目と脳を休ませる工夫」です。

パソコン作業が続くと目が乾き、集中力も低下します。

そこで有効なのが「20-20-20ルール」。

20分ごとに20フィート(約6メートル)先を20秒見ることで、目の緊張を和らげることができます。また、意識的に瞬きを増やすと目の乾燥も防ぎやすくなるので、まさに一石二鳥。

お気に入りのマグカップでお茶やコーヒーを飲んだり、机の上に小さな観葉植物を置いたりなど、「小さな楽しみを挟む工夫」も意識しましょう。

さらに「作業環境を整える」ことも大切です。

デスクが散らかっていると頭の中までごちゃごちゃしがちです。休憩のタイミングで机を軽く整頓するだけでも、気分がリフレッシュしやすくなるでしょう。

また、パソコンやスマホの通知音を必要なものだけに絞ると、無駄なストレスを減らしやすくなります。

在宅勤務の方であれば、「仕事スペースと生活スペースを分ける」工夫をするのがおすすめ。

同じ場所で仕事とリラックスを切り替えるのは意外と難しいものです。小さな机やパーテーションでも十分なので、物理的な区切りをつくると集中と休息の切り替えがしやすくなります。

仕事中は「頑張り続けること」が大切なのではなく、「頑張るために休むこと」が必要です。

ほんの数分のリフレッシュでも心と体のコンディションは大きく変わるので、上手にリラックスを取り入れ、パフォーマンスを高めながら健やかに働きましょう。

- 1時間に一度は立ち上がり、深呼吸とともにこまめに姿勢をリセット

- デスク作業では、20分ごとに6メートル先を20秒見て目を休める

- 小さな楽しみを挟む

- デスク周りや職場環境を整理整頓し、作業環境を整える

- モバイルの余計な通知音を切っておく

- 仕事スペースと生活スペースを分ける

子どもにリラックスさせる方法

子どもは大人以上に日々の刺激を受けやすく、心身のバランスを崩しやすいものです。

学校生活や友達関係、習い事などで緊張したり、不安を抱えたり、大人にとっては些細なことでも子どもにとっては大きなストレスになり得るものです。

そんな時は、親や周囲の大人が「安心できるリラックス環境」を作ってあげることがとても重要です。

基本となるのは「スキンシップ」です。

抱っこやハグ、背中をトントンするなどの身体的な触れ合いは、安心感を与え、子どもの気持ちを落ち着けてくれます。

特に就寝前のスキンシップは、安心して眠りに入るためのサポートとなるでしょう。

次におすすめなのが「声掛け」です。

叱咤や注意ではなく、優しいトーンで名前を呼んであげたり、「大丈夫だよ」「よく頑張ったね」と言葉を掛けてあげるだけでも、子どもの心は緊張から解放されやすくなります。

子どもは大人の声の調子に敏感に反応するため、安心を与える言葉や声色を意識することが大切です。

また、「環境づくり」もリラックスには欠かせません。

自宅であれば、明る過ぎない照明や落ち着いた音楽、アロマディフューザーなどで心地よい空間を整えるのがおすすめ。

特に子ども用にはオレンジやカモミールなどの優しい香りがおすすめです。

遊びの中でリラックスを促すのも良い方法です。

絵本を一緒に読んだり、折り紙やお絵描きをしたり、粘土遊びを楽しんだりなど、創造的な遊びは心を解放する働きがあります。

体を使った遊びも適度に取り入れると、溜まったエネルギーを発散でき、結果的に落ち着いた気分に戻りやすくなります。

就寝時には、寝る前のルーティンを決めてあげるのも一つの方法です。

たとえば「歯磨きをしたら絵本を読む」「好きなぬいぐるみを抱いて布団に入る」といった流れを作ると、子どもは安心感を得て自然とリラックスした状態になりやすくなります。

子どもにとってリラックスは「心の安全基地」を感じることと同じです。

大人が寄り添い、安心できる時間や空間を用意してあげることで、子どもは日々の緊張から解放され、健やかな心と体を育んでくれるでしょう。

- 抱っこやハグなどでスキンシップを取る

- 優しいトーンでの声掛けやコミュニケーションを意識する

- 明る過ぎない証明や落ち着いたBGM、アロマなどでリラックスできる環境を作る

- 絵本や折り紙、お絵描きなどで子どもと一緒に遊ぶ

- 寝る前のルーティンを決める

更年期にリラックスする方法

更年期はホルモンバランスの変化により、心と体にさまざまな変化があらわれやすい時期です。

ほてりや発汗、動悸、イライラ、不眠といった症状が出ることで「自分らしくいられない」と不満や不安を感じる方も多いでしょう。

そんな時期だからこそ、日常的なリラックス習慣が心身の安定に大きく役立ちます。

つらい更年期障害をサポート!マグネシウムが果たす5つの役割

つらい更年期障害をサポート!マグネシウムが果たす5つの役割

はじめに意識しておきたいのが、「自分を責めない」というマインドセットをしっかり持つことです。

「眠れない自分はダメ」

「イライラしてしまうのは良くない」

「休むのは甘え」

このように自分自身を否定的に捉えると、緊張や不安が余計に高まりやすくなり悪循環を招きやすくなります。

更年期の体調の変化は自然な変化の一つであり、誰にでも起こり得るものですので、まずは「これは体が変化しているサインなんだ」と受け止めることから始めましょう。

ちなみに、更年期における体調の変化の大半は、ホルモンバランスの変調により引き起こされますが、人によってはPMSが重く、毎月のようにコンディションの変化に悩まされる方もいます。

PMSに悩んでいる方は、以下の記事が参考になると思うので、ぜひ併せてご覧ください。

マグネシウムでPMSのつらさを軽減!今すぐできるセルフケア法

マグネシウムでPMSのつらさを軽減!今すぐできるセルフケア法

さて、リラックスの方法として手軽に実践できるのが「深い呼吸と軽い運動」です。

特に更年期は交感神経が優位になりやすく、緊張や不眠を招きやすくなります。

つまり言い方を変えると、自律神経が不安定になりやすいのが、更年期の特徴の一つなのです。

自律神経を整えるには、ウォーキングやヨガ、ストレッチといった軽い運動とともに、深呼吸の習慣を日常に取り入れるのがおすすめです。

特に夕方の散歩は、日光を浴びることで体内時計をリセットし、夜の眠りにも良い影響を与えます。

また「入浴の習慣」もおすすめです。

38〜40度程度のぬるめのお湯に10〜15分浸かると、血流が促され心身が温まります。

お気に入りの入浴剤やエプソムソルト(硫酸マグネシウム)を加えれば、筋肉の緊張がほぐれ、リラックス効果も高まるでしょう。

食事の面では、ミネラルやビタミンを意識したバランスの良い食生活がリラックスの土台となります。

特にマグネシウムは、神経系の健康維持に関与する栄養素として知られています。

マグネシウムを賢く摂取する方法については、記事後半の「マグネシウムを効率よく摂取する方法」で詳しく解説していますので、そちらも併せてご覧ください。

- 自分を責めるのではなく、自然な変化を受け入れる

- 軽い運動と深呼吸を習慣化し、自律神経を整える

- 38~40度程度のぬるめのお湯に10~15分程度浸かる入浴習慣を作る

- 栄養バランスに配慮した食事を心掛ける

今すぐできるリラクゼーションテクニック

特別な道具や場所を必要とせず、その場で実践できるリラクゼーションテクニックを知っておけば、緊張やストレスに振り回されることなく、自分のペースを取り戻しやすくなります。

ここからは、呼吸法やツボ押し、ストレッチといった手軽で簡単な方法をご紹介します。

どれもすぐに試せるものばかりなので、ぜひ記事を読み進めながら実践し、ご自分に合った方法を見つけてくださいね。

呼吸法でリラックスする方法

まずは「呼吸」でリラックスを図る方法をご紹介します。

深呼吸

もっともシンプルで取り入れやすい方法です。

やり方も簡単で、まずは背筋を伸ばし、鼻から大きく息を吸い込み、口からゆっくり吐き出すだけ。

ポイントは「吸う時間よりも吐く時間を長くする」ことです。

酸素が脳にしっかり行き渡ると、余分な緊張が和らぎやすくなるので、簡単な方法とはいえ侮れません。

会議前や人前に出る直前など、即効性を求める場面に最適な方法です。

腹式呼吸

お腹の動きを意識しながら行う呼吸法です。

やり方は次の通りです。

- まず体の力を抜き、おへその少し下にある丹田(たんでん)に手を添えます。その状態で、ゆっくりと長く息を吐いていきましょう。口をすぼめるようにして吐くと、息が少しずつ流れ出て、自然と時間をかけて呼吸できます。お腹の中にある空気をすべて出し切るイメージを持つことがポイントです。

- しっかりと吐き切って下腹部がぺたんとへこんだら、次はお腹の奥に空気を入れてふくらませるイメージで息を吸います。この時はできるだけ力まず、自然に鼻から吸い込むようにするとスムーズです。

- 十分に息を吸い込んだら、そのまま軽く3秒ほど息を止めてから、再びゆったりと吐き出します。

この一連の流れを5〜10分ほど繰り返すと、心身の緊張が次第に解けていくのを感じられるはずです。

呼吸に合わせて体のこわばりがほどけていく様子をイメージすることで、より高いリラックス効果が得られるでしょう。

腹式呼吸は、古くからヨガや気功、武道の稽古などで重視されてきました。

長い歴史の中で、人々は腹式呼吸が集中力を高め、心と体の働きを整える力を持つことを経験的に理解していたものだと考えられます。

丹田呼吸法

丹田呼吸法とは、おへその下あたりにある「丹田」を意識して行う呼吸法です。

丹田は東洋医学や武道、気功などで「気のエネルギーが集まる場所」とされ、心身の安定や集中力を養うために古くから大切にされてきました。

一般的な腹式呼吸が「お腹を膨らませて呼吸する」ことに重点を置くのに対し、丹田呼吸法では「丹田に意識を集中させながら呼吸を行う」点が特徴です。

精神を落ち着け、体の中心に力を集める感覚を得られるため、ストレス解消や不安の鎮静、さらには集中力向上にも役立つとされています。

やり方は次の通りです。

- 姿勢を整える。背筋をまっすぐにして、椅子に座るか床にあぐらをかきます。肩や顔の力は抜き、自然な姿勢を保ちましょう。

- 手を丹田にあてる。おへその少し下に両手を軽く添えます。ここを意識することで、呼吸の中心を体の奥に置く感覚が得られます。

- ゆっくり息を吐く。口をすぼめるようにして、できるだけ長く細く息を吐いていきます。お腹が自然にへこんでいき、体の余分な力が抜けていくのを感じましょう。

- 丹田に空気を集めるように息を吸う。息を吸う時は、鼻から自然に吸い込みます。この時「下腹部に空気を入れる」イメージを持つことがポイントです。お腹がやさしくふくらみ、丹田にエネルギーが集まる感覚を意識しましょう。

- 少し息を止めてから吐く。十分に吸い込んだら、2〜3秒息を止めます。その後、再び口からゆっくり吐き出します。

- 繰り返す

これを5〜10分ほど続けます。呼吸のリズムに合わせて、体の緊張が解け、心が穏やかになるイメージを浮かべながら行うと理想的です。

4・4・8呼吸法

4・4・8呼吸法は、一定のリズムで「吸う・止める・吐く」を繰り返す呼吸法です。

息を吸う時間、息を止める時間、息を吐く時間を意識的にコントロールすることで、自律神経のバランスを整え、心を落ち着けたい時に役立つテクニックです。

特に、不安や緊張で呼吸が浅くなっている時や、なかなか眠れない夜に実践すると高いリラックス効果が得やすい呼吸法です。

やり方は次の通りです。

- 姿勢を整える。椅子に腰かけるか床にあぐらをかき、背筋をまっすぐにします。肩の力を抜き、体全体をリラックスさせましょう。

- 鼻から4秒かけて息を吸う。静かに鼻から息を吸い込みます。胸ではなくお腹に空気を入れるイメージで行いましょう。

- 息を4秒止める。吸い終わったら、そのまま4秒間息を止めます。体の中に新しい空気やエネルギーが満ちている感覚を意識しましょう。

- 口から8秒かけて息を吐く。口を軽くすぼめ、細く長く息を吐いていきます。できるだけ一定のスピードでゆっくり吐き切るのがポイントです。

- 繰り返す

この流れを5〜10分ほど行います。

慣れていないうちは少し苦しく感じることもあるため、最初は2〜3セットから始めても構いません。

このほか,ヨガの優れた呼吸法に「ウジャイ呼吸(Ujjayi Breath、直訳すると“勝利の呼吸”)」と呼ばれるものがあります。やり方はとてもシンプルです。まず、背筋をまっすぐにして、楽な姿勢で座ります。目を閉じましょう。鼻から4秒かけて息を吸い、同じく鼻から4秒かけて息を吐きます。秒数を数えながら行います。5呼吸ほど繰り返したら、吸う・吐く時間を5秒に延ばして再度繰り返します。このように少しずつ呼吸を長くしていくことで次第に心が落ち着き、自然に深いリラックス状態へと導かれるでしょう。

ツボを利用してリラックスする方法

ツボ押しの基本は、「気持ちいい」と感じる強さで数秒押して離すことを繰り返すことです。

マグネシウム入りのハンドクリームなどを使えば、いっそうのリラックス効果に期待できるのでおすすめです。

ここからは、リラックスに役立つ代表的なツボをご紹介します。

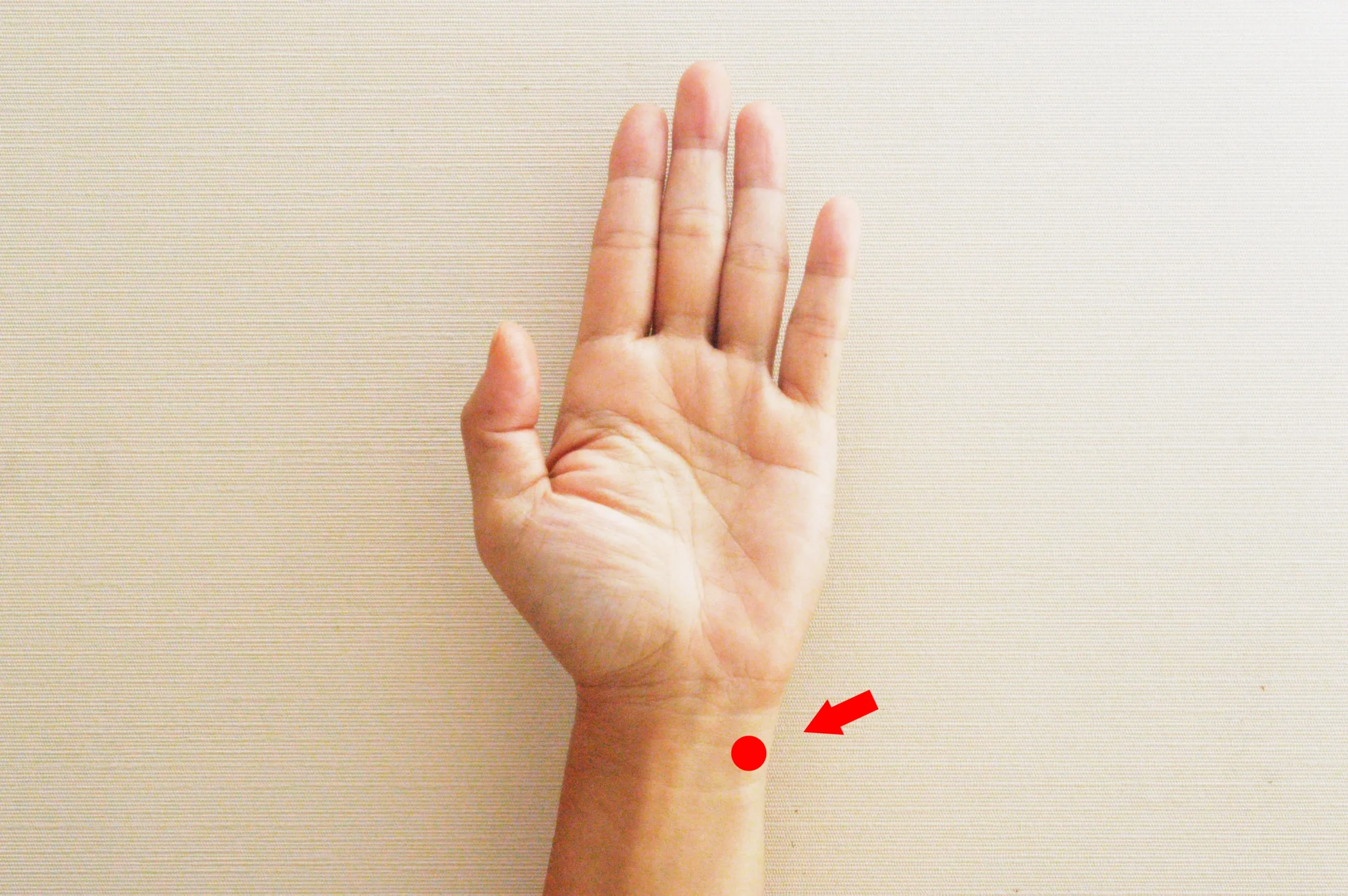

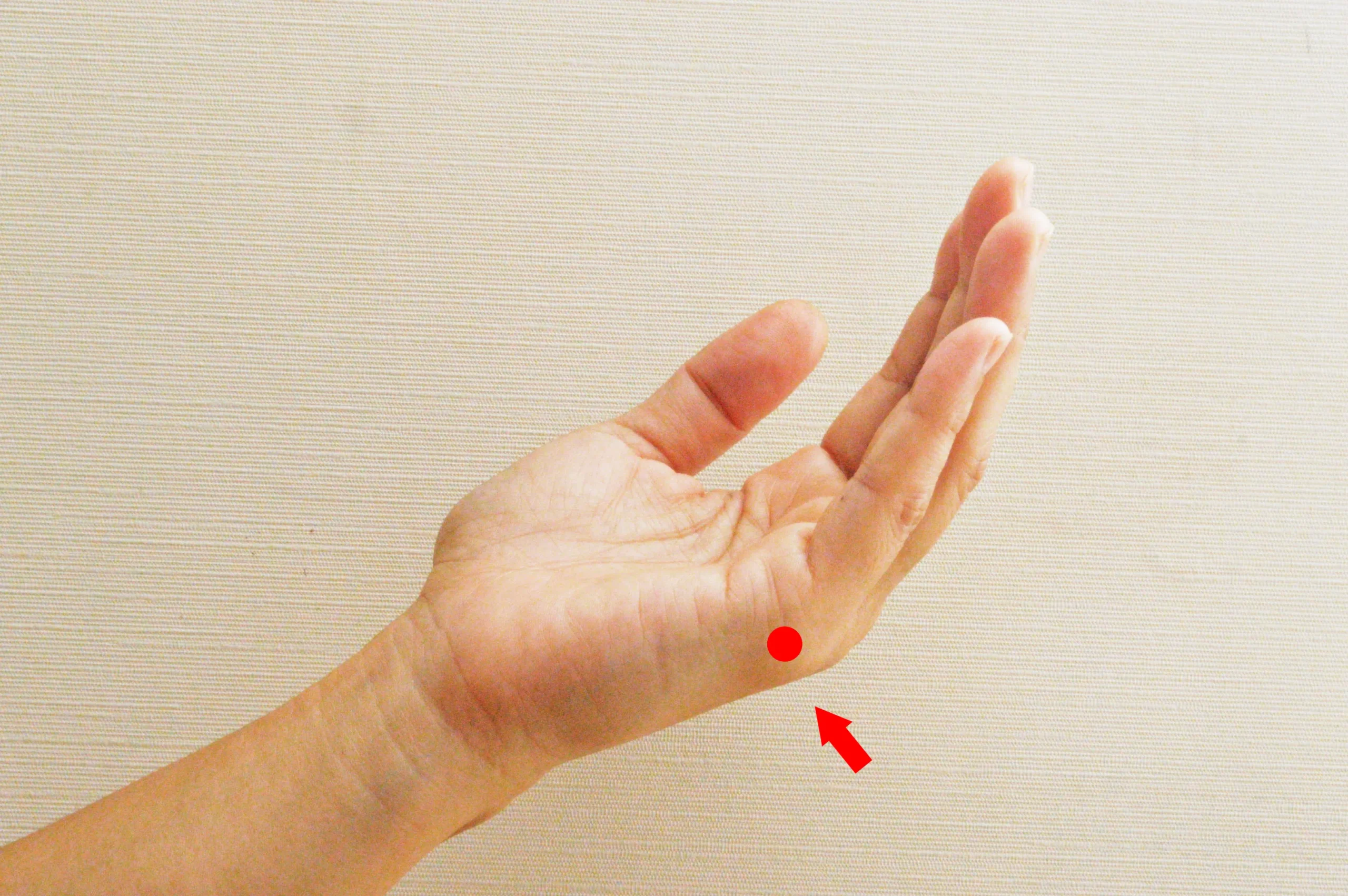

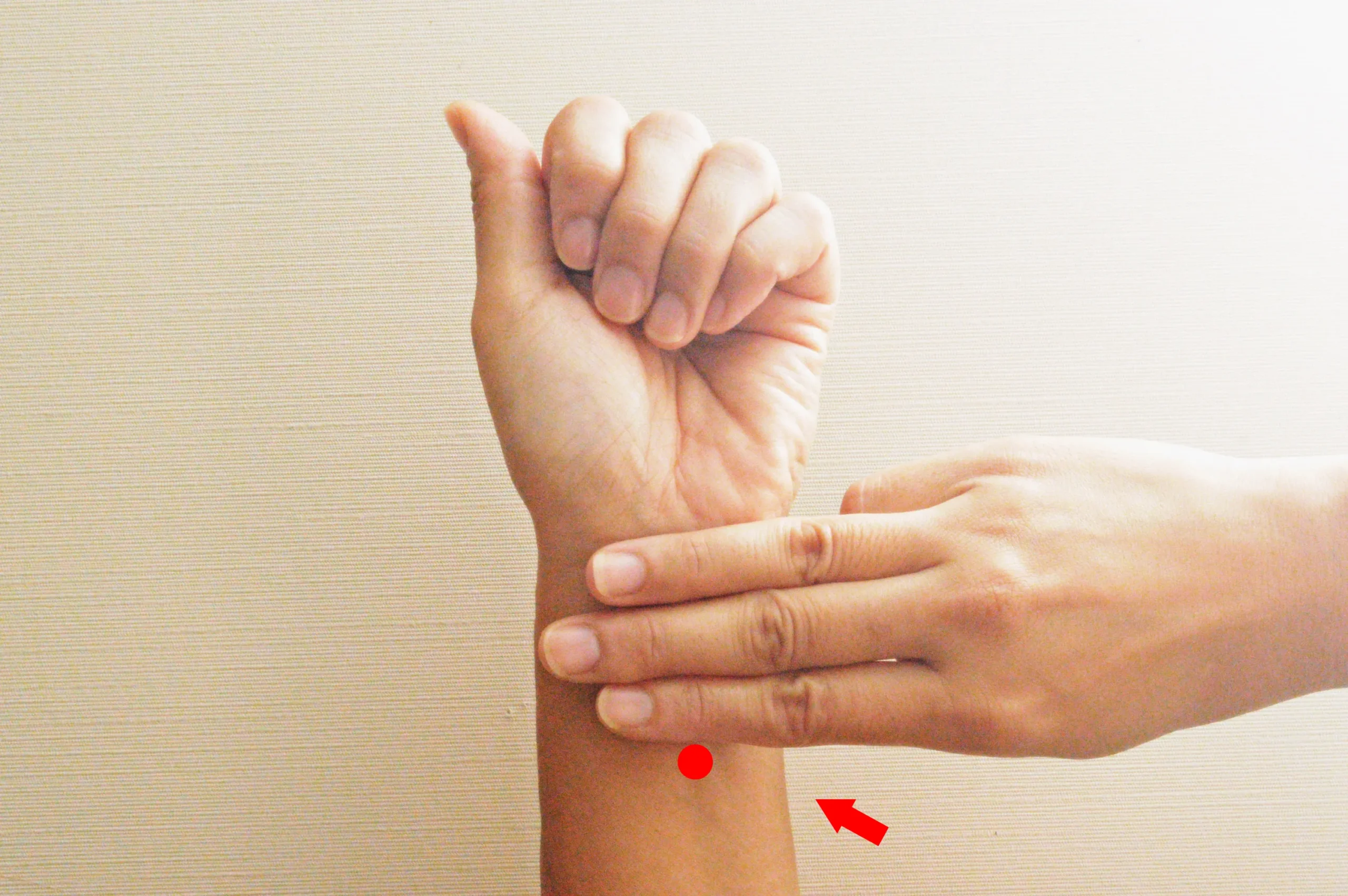

陰郄(いんげき)

| 場所 | 手首のしわから肘に向かって指1本分ほど上の位置。 |

| 押し方 | 反対の手の親指で軽くツボにあて、5秒ほどじんわり押したら離す──を数回繰り返す。 |

| ポイント | 強く押す必要はなく、「心地よい」と感じる程度で行うこと。 |

陰郄は、手首のしわから肘に向かって指1本分ほど上に位置するツボで、心臓の経路に属しており、不安や緊張を和らげたい時に効果があるといわれています。特に動悸や胸のざわつきを感じる時に、このツボを優しく押すと気持ちが落ち着きやすくなります。

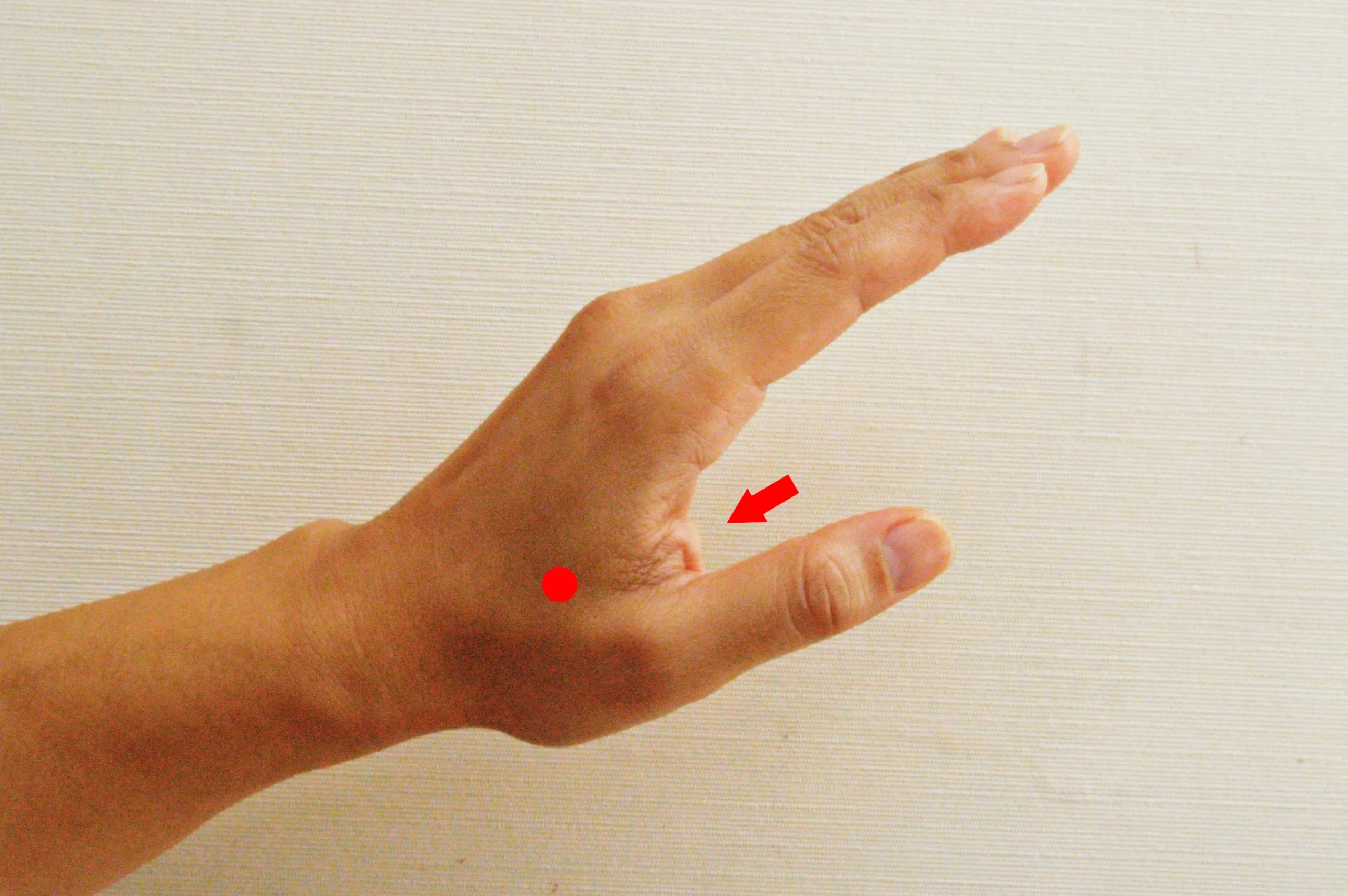

後渓(こうけい)

| 場所 | 手のひらと甲の境目、小指の付け根から少し下がった位置(小指と手首を結ぶ線上)。 |

| 押し方 | 反対の親指でツボにあて、心地よい強さで3〜5秒押して離す──を数回繰り返す。 |

| ポイント | 力を入れすぎず、リラックスできる程度の圧で行うこと。 |

後渓は小腸の経路に属するツボで、首や肩のこりをやわらげると同時に、気持ちを落ち着ける働きがあるといわれています。特にストレスで首筋が張っている時や、緊張して肩に力が入っている時に押すと、体のこわばりがほぐれてリラックスしやすくなります。

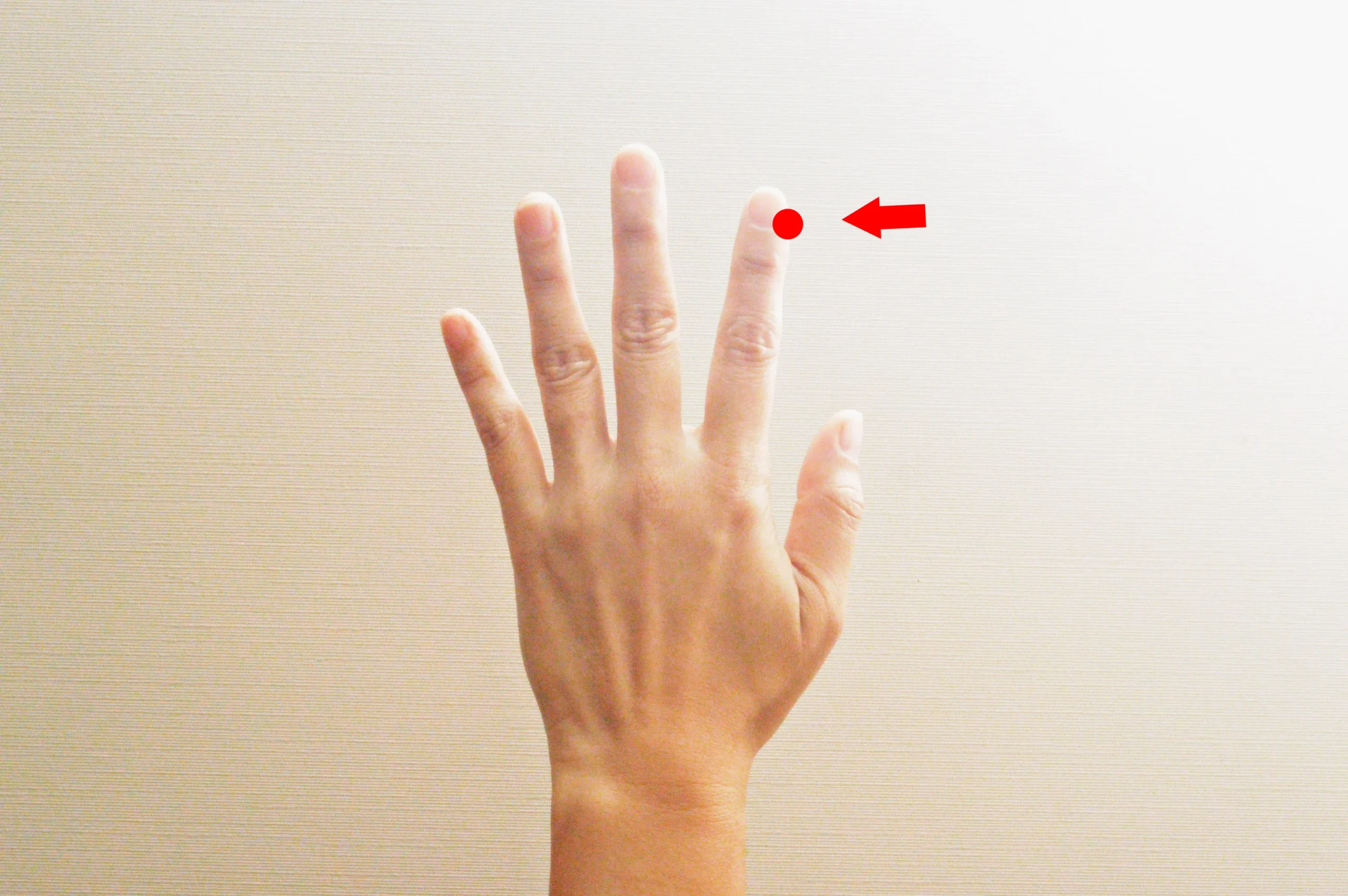

合谷(ごうこく)

| 場所 | 手の甲側で、親指と人差し指の骨が交わる部分から少し人差し指寄りのくぼみ。 |

| 押し方 | 反対の親指でしっかりツボにあて、3〜5秒押して離す──を数回繰り返す。 |

| ポイント | やや強めに押してもよいが、痛気持ちいい程度にとどめること。 |

合谷は大腸の経路に属する代表的なツボで、「万能のツボ」とも呼ばれます。頭痛や目の疲れ、肩こりなど幅広い症状に効果があるとされるほか、気持ちを落ち着けてリラックスを促す作用もあります。特にストレスで頭が重いと感じる時や、緊張で体がこわばっている時におすすめです。

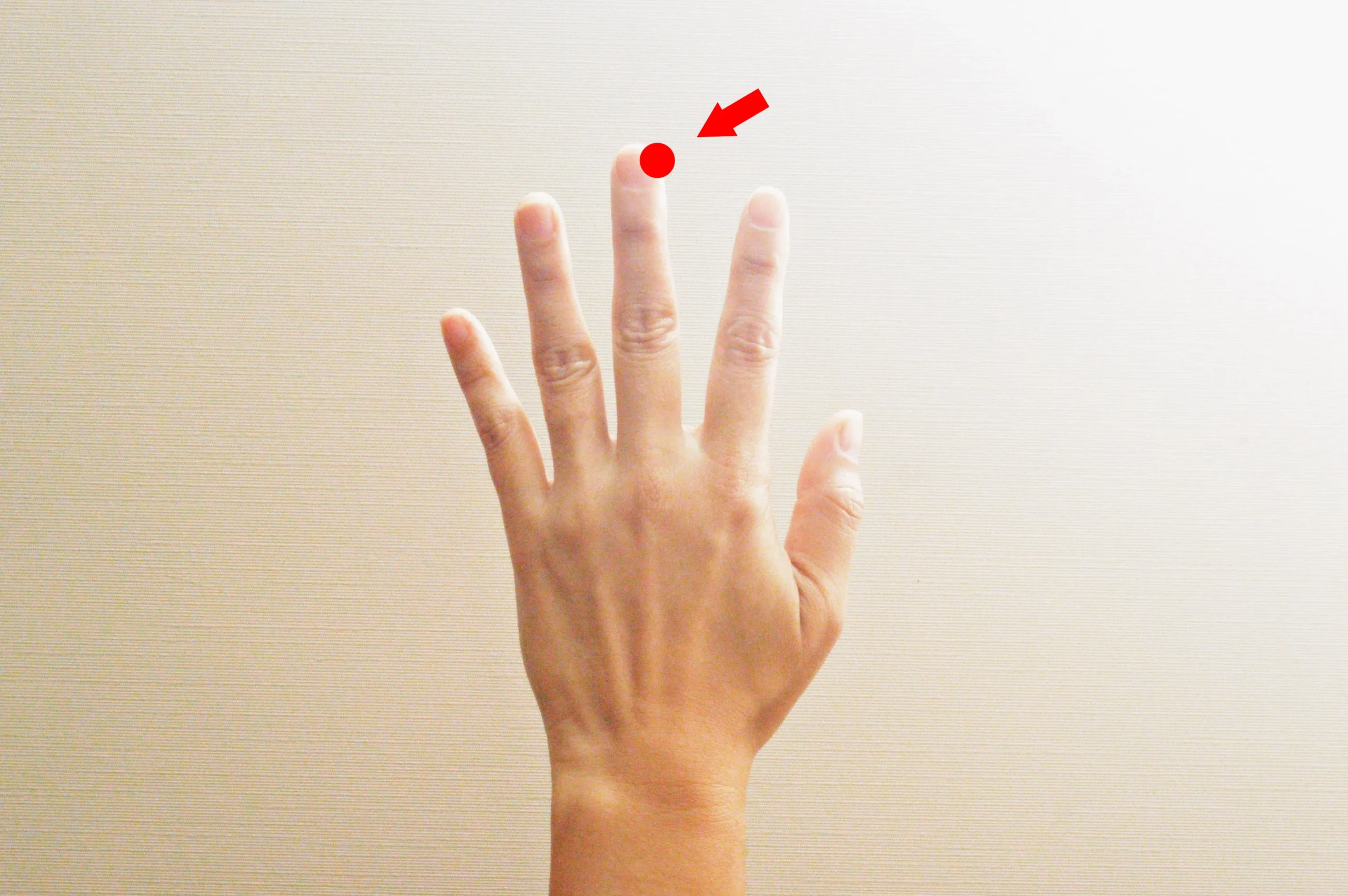

商陽(しょうよう)

| 場所 | 人差し指の爪の生え際、親指側の角の少し外側。 |

| 押し方 | 反対の手の親指や爪先で軽く刺激し、2〜3秒押して離す──を繰り返す。 |

| ポイント | 強く押しすぎず、軽くトントンと刺激するように行うのがおすすめ。 |

商陽は大腸の経路に属するツボで、気分の高ぶりを鎮めたり、頭をすっきりさせたりする作用があるといわれています。イライラや不安で気持ちが落ち着かない時に優しく刺激すると、思考がクリアになりリラックスしやすくなります。

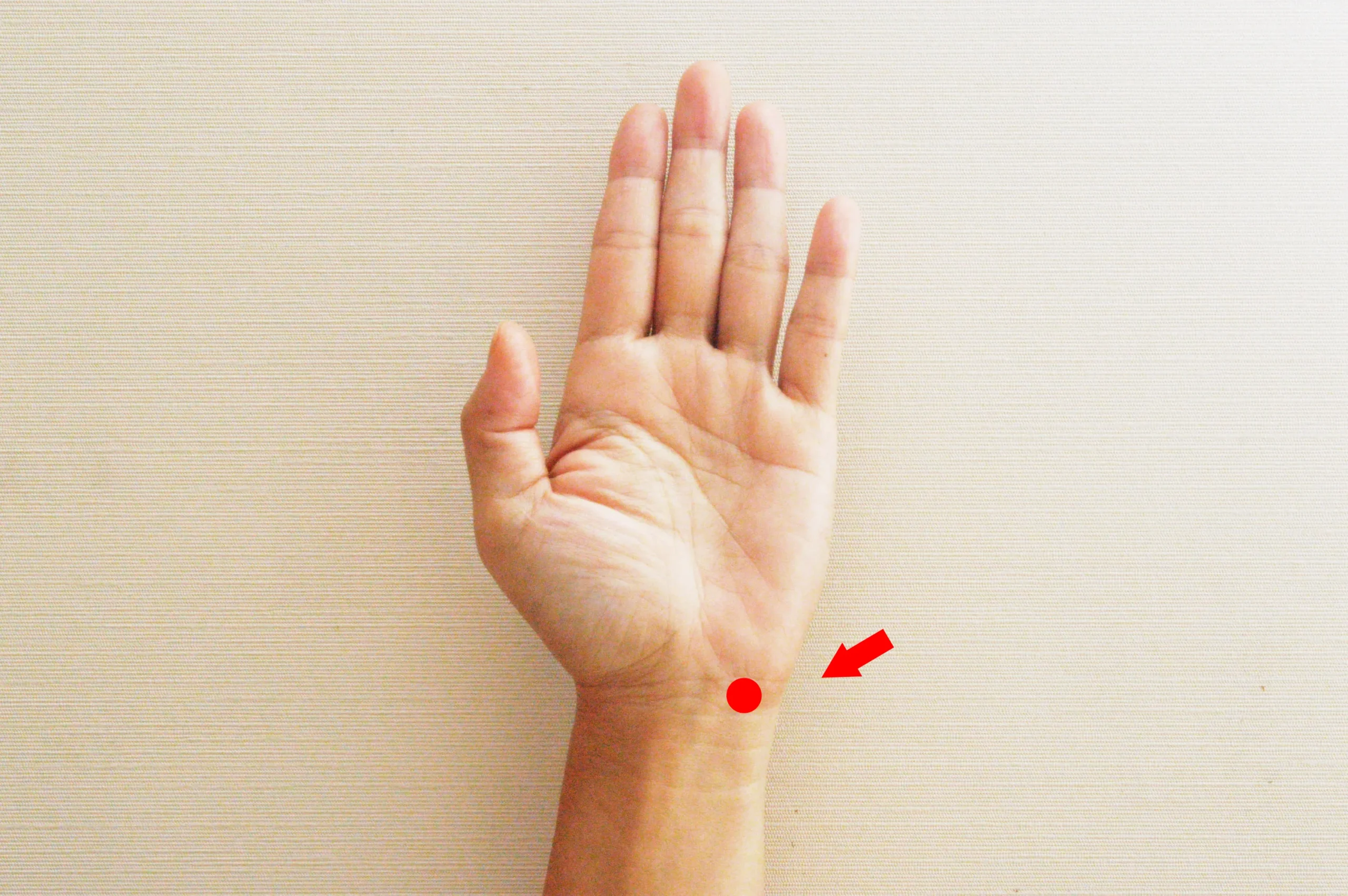

神門(しんもん)

| 場所 | 手首の内側、小指側のしわの上。陰郄の少し上。 |

| 押し方 | 反対の親指でツボにあて、5秒ほどじんわり押してから離す──を数回繰り返す。 |

| ポイント | リラックスを意識して、深呼吸しながら優しく刺激すること。 |

神門は心臓の経路に属し、心の不安や緊張を和らげる効果があるとされています。イライラして眠れない時や、不安で気持ちが落ち着かない時に押すと心が静まりやすく、安眠のサポートにもつながります。

中衝(ちゅうしょう)

| 場所 | 中指の爪の外側(人差し指側)の角。 |

| 押し方 | 反対の手の親指や爪先で2〜3秒軽く押して離す──を繰り返す。 |

| ポイント | 強く押さず、チクッとする程度の軽い刺激で行うこと。 |

中衝は心包経に属するツボで、緊張を和らげたり、気持ちの高ぶりを鎮めたりする効果があるといわれています。特にイライラして頭に血がのぼっているような時に刺激すると、気分が落ち着き、リラックスしやすくなります。

内関(ないかん)

| 場所 | 手首のしわから肘に向かって指3本分ほど、腕の内側中央にあるくぼみ。 |

| 押し方 | 反対の親指でやさしく押し込み、5秒ほどキープしてから離す──を数回繰り返す。 |

| ポイント | 軽く刺激するだけで十分効果があるため、強く押しすぎないこと。 |

内関は心包経に属するツボで、胸のつかえや不安感を和らげ、気持ちを落ち着ける効果があるといわれています。乗り物酔いや胃の不快感にも使われる有名なツボで、緊張で胸がざわつく時や気分が不安定な時に刺激すると、リラックス感を得やすくなります。

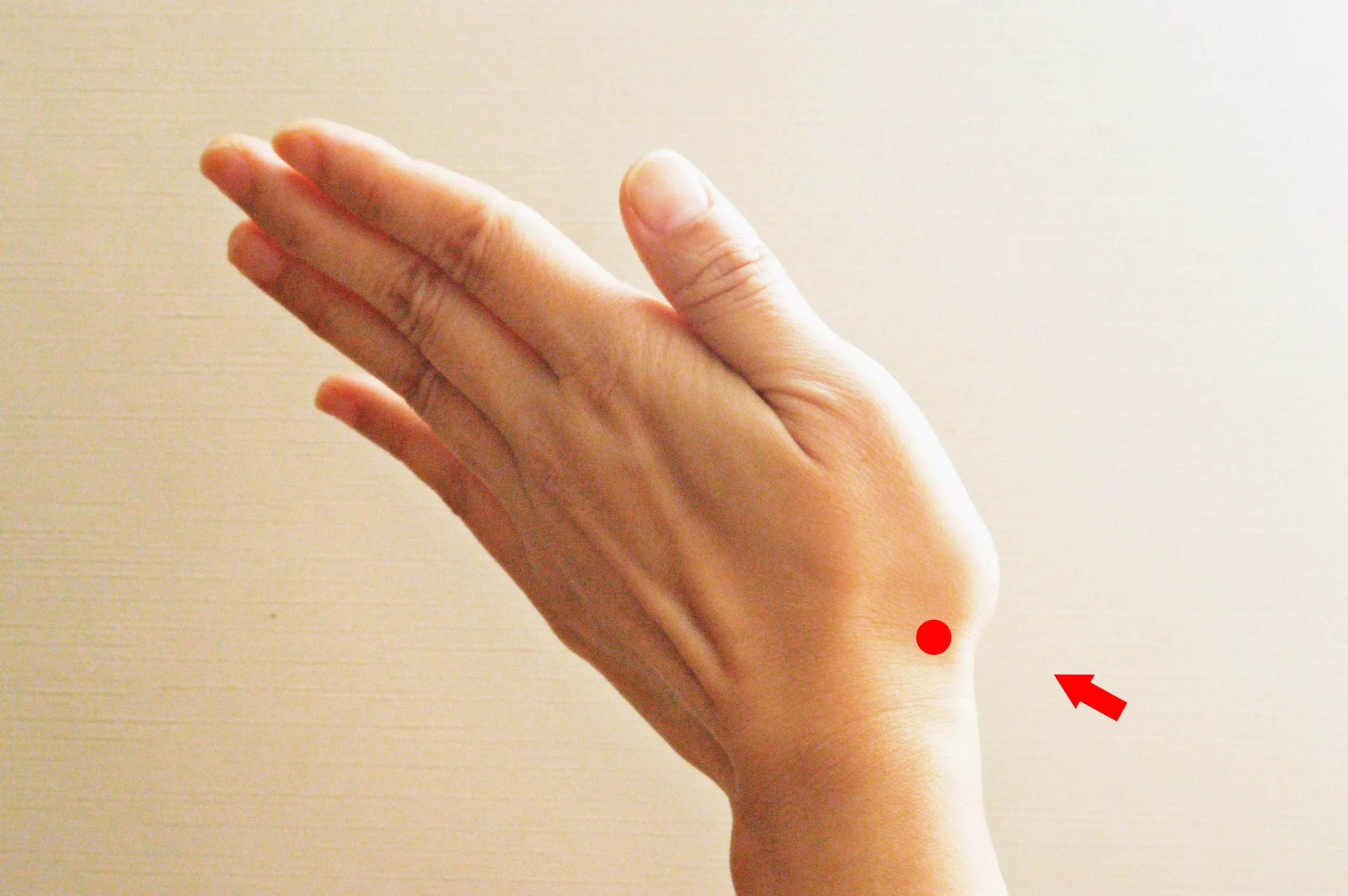

陽渓(ようけい)

| 場所 | 手の甲側、親指を反らした時に手首にできるくぼみの中央。 |

| 押し方 | 反対の親指でツボにあて、3〜5秒じんわり押して離す──を繰り返す。 |

| ポイント | 痛みを感じない程度の中くらいの強さで押すこと。 |

陽渓は大腸経に属するツボで、肩や首のこりをやわらげ、頭の重さをすっきりさせる効果があるといわれています。特に長時間のデスクワークで肩や首が固まっている時に押すと血流が促され、気持ちもリラックスしやすくなります。

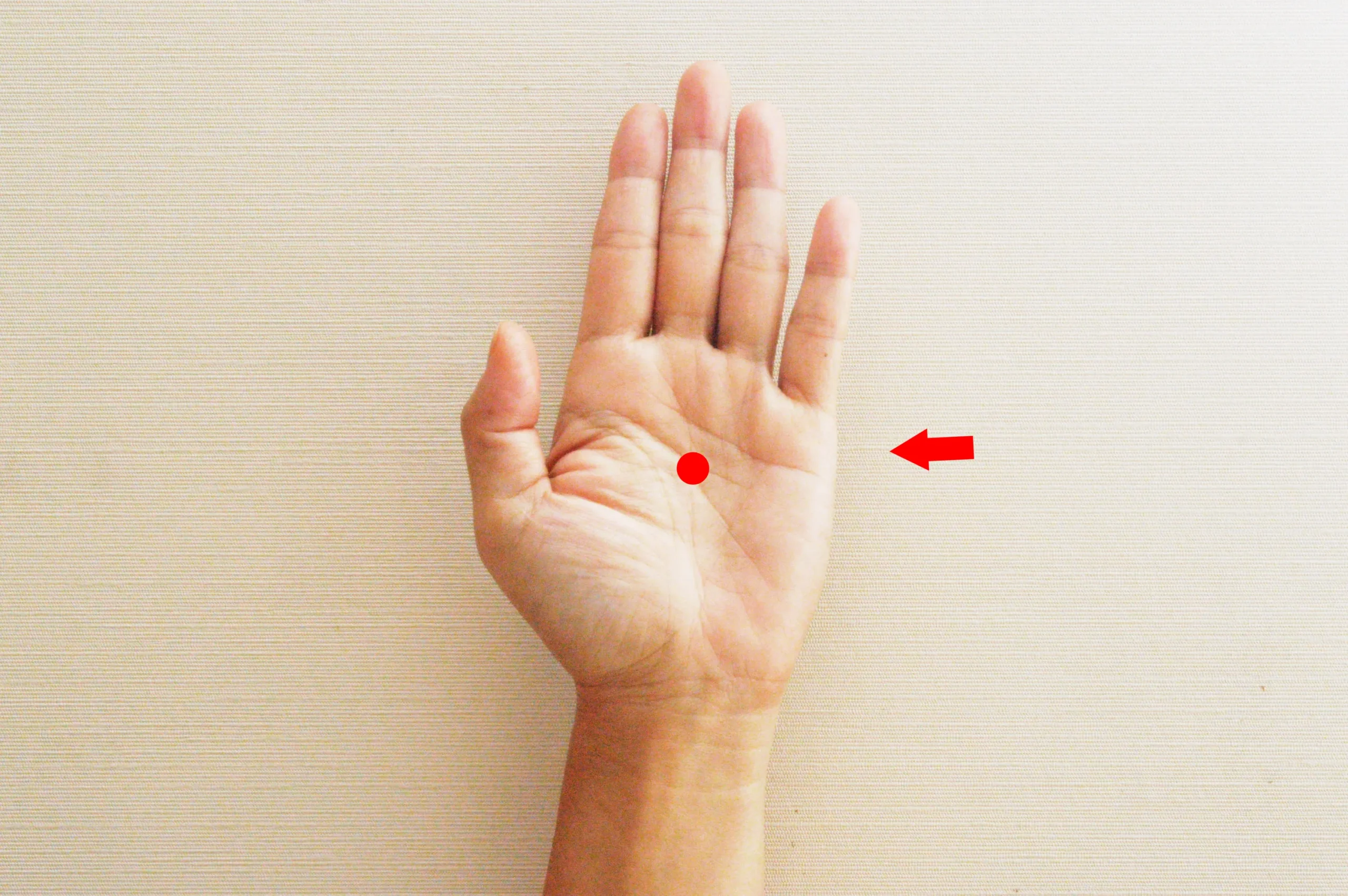

労宮(ろうきゅう)

| 場所 | 手のひらの中央、指を軽く曲げた時に中指と薬指の先が当たるあたり。 |

| 押し方 | 反対の親指で手のひらの中央をゆっくり押し込み、5秒ほどキープしてから離す──を繰り返す。 |

| ポイント | 手のひら全体をマッサージするように押すと、よりリラックス効果が高まる。 |

労宮は心包経に属するツボで、精神的な疲労やイライラをやわらげる作用があるといわれています。緊張や不安で心が落ち着かない時に刺激すると、体の内側から温まるような感覚が広がり、心身がリラックスしやすくなります。

ストレッチでリラックスする方法

ストレッチは、筋肉の緊張をほぐし、血流を促すことで心身をリフレッシュさせるシンプルな方法です。

仕事や家事で同じ姿勢を続けていると、体は自然とこわばり、肩こりや腰痛、頭の重さにつながります。

そんな時に数分でも体を伸ばすだけで、体だけでなく心の緊張までほぐれるのを実感できるでしょう。

特別な道具は必要なく、ベッドの上やリビングなど、自宅のちょっとしたスペースでも気軽に行えるのがストレッチの魅力です。

ここでは、リラックス効果の高い代表的なストレッチをいくつかご紹介します。

ダブル・ニー・トゥ・チェスト・ストレッチ

ダブル・ニー・トゥ・チェスト・ストレッチは、直訳すると「両ひざ(ダブル・ニー)を胸に近づける(トゥ・チェスト)ストレッチで、仰向けに寝て両膝を胸の方へ引き寄せるポーズです。

- 床やベッドの上で仰向けになります。

- 両膝を抱えるように両手で支え、胸に近づけるように引き寄せます。

- そのまま20〜30秒キープし、ゆっくり元に戻します。これを2〜3回繰り返しましょう。

ポイントは、腰や背中を床に預けるようにして、呼吸は止めずに自然に続けること。

強く抱え込みすぎず、心地よい伸びを感じる程度に行うのが大切です。

このポーズは、腰や背中の緊張をほぐし、内臓の働きをサポートするといわれています。

特に長時間のデスクワークで腰が重だるい時や、寝る前のリラックスをサポートします。

チャイルド・ポーズ

チャイルド・ポーズは、床に正座をして上体を前に倒し、腕を前に伸ばすポーズです。

- 床に正座の姿勢をとります。

- 息を吐きながら、上体を前に倒して額を床につけます。

- 両腕は体の前にまっすぐ伸ばすか、体の横に添えて楽な位置に置きます。

- そのまま30秒〜1分ほど静止し、ゆっくり呼吸を繰り返します。

ポイントは、腰や肩に無理な力を入れず、呼吸を深く意識すること。

お尻が浮きやすい場合は、太ももの間を少し広げたり、クッションをお腹の下に敷いたりすると楽に続けられます。

チャイルド・ポーズは背中や腰、肩の緊張をほぐすだけでなく、心を落ち着かせる効果があります。

ヨガでも代表的なリラックスポーズとされ、寝る前やストレスが強い時に行うと気持ちが安らぎます。

ロウワー・トランク・ローテーション

ロウワー・トランク・ローテーションは、仰向けに寝て、両膝を立てた状態から腰を左右にひねるストレッチです。

- 床に仰向けになり、両膝を立ててそろえます。

- 両腕を左右に広げ、肩を床につけたままにします。

- 息を吐きながら、両膝をゆっくり右側に倒します。

- 左肩が床から浮かないように意識しながら、20〜30秒キープします。

- ゆっくり元に戻し、反対側も同様に行います。

ポイントは、腰や背中を無理にねじらず、呼吸に合わせてゆったりと行うこと。

膝の下にクッションを入れるとより楽に姿勢を保てます。

腰や背骨まわりの筋肉を伸ばし、背中の緊張を和らげるとともに、内臓の働きもサポートするといわれています。

腰の重だるさや背中のこわばりを感じる時におすすめです。

ライングダウン・ペック・ストレッチ

ライングダウン・ペック・ストレッチは、横向きに寝て、胸(大胸筋)を伸ばすストレッチです。

- 床に横向きになり、下になった腕を肩の高さで前に伸ばします。

- 膝を軽く曲げ、安定した姿勢をとります。

- 上側の腕を大きな弧を描くように後方へ回し、体をひねりながら床に広げます。

- そのまま20〜30秒キープし、反対側も同様に行います。

ポイントは、胸のあたりが心地よく伸びている感覚を意識すること。

肩や腰に痛みが出ない範囲で動かし、呼吸は止めないようにしましょう。

このストレッチを行うことで、胸や肩の前側の筋肉をゆるめ、心身をリラックスへと導きやすくなります。デスクワークやスマホ操作で丸まりやすい背中をリセットし、気分をすっきりさせる効果にも期待できます。

キャット・キャメル

キャット・キャメルは、四つん這いになり、背中を丸めたり反らせたりして背骨をほぐすストレッチです。

- 床に四つん這いになり、両手両膝を肩幅に開きます。

- 息を吐きながら背中を丸め、頭を下げて「猫のポーズ」をつくります。

- 次に息を吸いながら背中を反らせ、胸を開いて「ラクダのポーズ」に移行します。

- この動きをゆっくりと呼吸に合わせ、5〜10回ほど繰り返します。

ポイントは、動作は急がず、呼吸のリズムに合わせて滑らかに行うこと。

肩や腰に無理な力を入れないよう意識しましょう。

このポーズは、背骨や腰まわりの柔軟性を高め、リラックスに役立ちます。呼吸と合わせることで自律神経も整いやすくなることも。特にデスクワークで背中や腰が固まった時におすすめです。

その他のリラックステクニック

呼吸法やストレッチ、ツボ押しのほか、リラックステクニックとして瞑想やアファメーション、メンタル面からアプローチする方法など数多くあります。

ここからは、リラックスに役立つ多様なテクニックをご紹介します。

瞑想法

瞑想は、心を静めて「今この瞬間」に意識を集中する方法です。

雑念や不安で頭がいっぱいになると心が休まりませんが、瞑想を取り入れることで思考のスイッチを一度オフにし、脳を休ませることができます。

やり方は以下の通り、とてもシンプルです。

- 静かな場所で椅子や床に座り、背筋をまっすぐに整えます。

- 目を軽く閉じ、自然な呼吸に意識を向けます。

- 雑念が浮かんでも「考えているな」と気づき、呼吸へと意識を戻します。

- まずは5分から始め、慣れてきたら10分、15分と時間を延ばしていきましょう。

ポイントは「無理に何も考えないようにする」のではなく、「考えが浮かんでも呼吸に戻る」ことを繰り返すこと。

これにより心が落ち着き、ストレスで張りつめた気持ちがほどけやすくなります。

瞑想は継続することで効果が高まります。習慣にすると、不安が軽減され、集中力や睡眠の質の向上にもつながります。

ビジュアライゼーション

ビジュアライゼーションとは、頭の中で心地よい情景や理想の未来を思い描くことで、心を落ち着けたり前向きな気持ちを引き出す方法です。

スポーツ選手が試合前に「成功している自分」をイメージするのも、このテクニックの一つです。

やり方は簡単です。

- 静かな場所で楽な姿勢をとり、軽く目を閉じます。

- 深呼吸をしながら、心地よい風景や安心できる場所を思い浮かべます。たとえば海辺や森の中、思い出の場所でも構いません。

- できるだけ五感を使ってイメージするのがポイントです。波の音、木の香り、肌に触れる風などを想像すると、より深くリラックスできます。

- 慣れてきたら、未来の自分が落ち着いて過ごしている様子や、目標を達成した姿をイメージしながら実践しましょう。

この方法は、不安や緊張を和らげるだけでなく、前向きな気持ちや自信を育てるサポートにもなります。

気分が沈んでいる時や、明日への活力を取り戻したい時に特におすすめです。

アファメーション

アファメーションとは、自分自身に前向きな言葉を繰り返し伝えることで、心のあり方や思考をポジティブに整えていく方法です。

言葉には不思議な力があり、日々のセルフトークが気分や行動に大きな影響を与えるとされています。

ポイントは、ネガティブな言葉を減らし、肯定的な言葉を意識的に使うこと。こうすることで、自信や安心感を育てることができます。

- 自分にとって安心できる言葉や励ましの言葉を選びます。例:「私は落ち着いている」「私は安心して眠れる」「私は自分を大切にしている」など。

- 朝の身支度中や夜眠る前など、日常の隙間時間にゆっくり声に出したり心の中で繰り返します。

- 大切なのは「すでにそうなっている」形で言葉を選ぶことです。未来形ではなく現在形にすることで、潜在意識に受け入れられやすくなります。

アファメーションは即効性というより、繰り返し続けることでじわじわと心に定着し、ストレスや不安に揺さぶられにくい自分を作ってくれます。

緊張が続く時や自己肯定感を高めたい時に、あるいは日ごろの習慣としてぜひ取り入れてみましょう。

プログレッシブリラクゼーション

プログレッシブリラクゼーションは、日本語で「漸進的筋弛緩法」とも呼ばれる方法で、リハビリや医療現場のリラクゼーション法などに取り入れられている実践的なテクニックです。

筋肉を順番に「緊張させてからゆるめる」ことで、体のこわばりを和らげ、心もリラックスへと導くことができます。

アメリカの精神科医エドマンド・ジェイコブソンが考案したもので、不安や緊張の軽減に有効とされています。

やり方は次の通りです。

- 静かな場所で椅子に座るか横になり、楽な姿勢をとります。

- まず手をギュッと握って数秒間力を入れ、その後一気に力を抜いて脱力します。

- 次に腕や肩、顔、腹、脚といった具合に、体の各部位を順番に緊張させてはゆるめていきます。

- 全身を一巡させると、筋肉の余分な緊張が抜け、体全体が軽く感じられます。

ポイントは「力を入れる時はしっかり、ゆるめる時は完全に」を意識すること。脱力の感覚に集中することで、心身のリラックス効果が高まります。

この方法は、寝る前のリラックスや、強い緊張を感じた後の気持ちの切り替えに特におすすめです。体の緊張を解くことで心も落ち着き、安眠につながりやすくなります。

自律訓練法

自律訓練法は、自己暗示を使って体と心をリラックスさせる方法で、ドイツの精神科医シュルツによって考案されました。

心身医学の分野でも用いられる、科学的根拠のあるリラクゼーション技法の一つです。

やり方は以下の通り、短い言葉を心の中で繰り返し唱えながら、その感覚をイメージするのが基本です。

- 静かな場所で椅子に座るか横になり、目を閉じます。

- 「右腕が重たい」「両足が温かい」といったフレーズを心の中でゆっくり繰り返します。

- 実際にそう感じているかどうかにとらわれず、言葉に意識を合わせていくことが大切です。

- 体の重さや温かさをイメージしているうちに、副交感神経が優位になり、心身が落ち着いていきます。

自律訓練法は、即効性というよりも継続して練習することで効果が実感できる技法です。

不眠やストレス、不安感の軽減に役立ち、日常生活に取り入れることで心を安定させやすくなります。

リラックス習慣を身につける5つのポイント

リラックスは一度きりの実践で終わらせるのではなく、日常の中で習慣として根づかせることが大切です。

ストレスや不安は毎日の生活の中で少しずつ積み重なっていくため、それらをケアする時間を意識的に取り入れることで、心と体の安定が保ちやすくなります。

ここからは、誰でも実践できる「リラックスを習慣化するための5つのポイント」をご紹介します。

前項のテクニックと組み合わせ、ご自分に合った方法を試してみてください。

1.ストレス対策

生活にストレスはつきものですが、ため込みすぎるとQOL(クオリティ・オブ・ライフ。直訳すると「生活の質」)の低下につながります。

だからこそ、日常の中で「小さく解消する習慣」を持つことが大切です。

ストレス対策として心掛けたいのが、「ストレスの原因を自覚すること」です。

ストレスの元凶から目を背けたい人も多いかと思いますが、そもそもストレスの原因が明確でなければ、その原因を排除することも対策することもできません。

ストレスの元凶が人間関係にあるのか、それとも仕事の量や質なのか、体の疲れなのか──。

原因を見極めるだけでも「自分はなぜ疲れているのか」が整理でき、気持ちが軽くなります。

次に、自分に合ったリフレッシュ法を持つことも大切です。

散歩や音楽鑑賞、読書、アロマ、入浴など、ほんの数分でも「楽しい」「気持ちいい」と感じる時間を作ることで、ストレスが蓄積されにくくなります。

中でも、本記事でご紹介した深呼吸や軽いストレッチなどは即効性があり、外出先や職場でも気軽に行えるのでおすすめです。

さらに、人との会話を楽しんだり、悩みを話したりするのも有効です。

悩みや愚痴を信頼できる相手に話すと、頭の中のもやもやが整理され、客観的に状況を見られるようになります。これは「心の強さ」「意思の強さ」「性格や人格」などにあまり関わらず、人間の脳の仕組み的に自然な現象なので、人に悩みや愚痴を吐き出すのをためらうことはありません。

そういったことを話せる相手が身近にいない時は、日記やメモに書き出すだけでもかまいません。

ストレスをゼロにすることはできませんが、「ため込まずに流す習慣を持つこと」がポイント。

小さな工夫を毎日の習慣にすれば、ストレスに振り回されにくい心の土台が育っていきやすいのでおすすめです。

- ストレスの原因を自覚する

- 自分に合ったリフレッシュ法を持つ

- 人との関わりを持つ

2.睡眠対策

先述したように、就寝前の明るい照明やスマートフォンのブルーライトをできるだけ控えたり、就寝飴のルーティンを持ったりするのはもちろん、栄養面の工夫まで意識できると理想的です。

たとえばマグネシウムは神経の興奮を抑え、筋肉をゆるめる働きがあるため、睡眠の質を高める栄養素として注目されています。

マグネシウムは心身の健康を保つのに欠かせない必須栄養素の一つですが、とりわけ日本人は不足しやすいとされているので、日ごろの食事から十分な量のミネラルを摂取できるよう工夫したいところです。

食事で十分でないと感じる場合は、サプリメントなどを活用するのも良いでしょう。

睡眠は「疲れを取る」だけでなく、免疫力や集中力を支える大切な土台です。

眠れない夜が続いている方は、まず生活習慣や環境を少しずつ整えてみましょう。

- 睡眠の量でなく質を高める工夫をする

- マグネシウムを含む各種ミネラルなど、栄養バランスの良い食事を意識する

- 食事で足りない場合はサプリメントを活用する

マグネシウムが睡眠の質を左右する?不足の原因と改善方法を徹底解説!

マグネシウムが睡眠の質を左右する?不足の原因と改善方法を徹底解説!

3.不安対策

不安は誰にでも生じる自然な感情ですが、強すぎると心身を緊張させ、休むべき時にもリラックスできなくなってしまいます。

不安と上手に付き合うには、気持ちを抑え込むのではなく、優しく受け止めながら解消していく工夫が大切です。

たとえば、不安を書き出して問題点を明確にする方法などがおすすめです。

頭の中で繰り返し考えていると不安は大きく膨らみますが、紙に書き出すことでその原因や影響を客観的に見ることができるため、必要以上にとらわれる必要がなくなります。

次に、行動を小さく区切る方法もおすすめです。

不安は「まだやっていないこと」「先が見えないこと」から生じやすいものです。たとえば試験勉強なら「まず10分だけテキストを読む」、家事なら「洗濯物をたたむだけ」といったように、ショートゴールを設定して行動すると、達成感が不安を和らげてくれます。

メンタルのコンディションは生活習慣に依存する部分もあるため、食事や睡眠、運動など、生活全般を見直す良いきっかけにもなるはずです。

- 不安を抑え込むのではなく、まずは優しく受け止める

- 不安を書き出して問題点を明確にする

- ショートゴールを設定して段階的に目標を達成する

- 生活習慣を全般的に見直す

関連記事:心が疲れたらマグネシウムを│精神の安定に欠かせないマグネシウムの働き

4.心身の病気対策

心身が病などに蝕まれていると、どうしても緊張状態になりやすく、リラックスするのが難しくなります。

逆に言うと、リラックスするためにはまず「心身が健康である」必要があるのです。

リラックスが難しい原因はたとえば、肩こりや頭痛、胃の不快感、めまい、不眠など、「病気」と呼ぶほどではないにせよ、心と体のバランスが崩れているサインかもしれません。

心身の違和感を放置せず、早めにケアすることがリラックス習慣の大切な一歩です。

また、予防の視点を持つことも大切です。

定期的な運動、バランスのとれた食事、十分な睡眠は、心身の病気を防ぐ基本ですが、中でも特に適度な有酸素運動はストレスホルモンを減らし、心の安定を力強くサポートする習慣です。

「病気になってから」ではなく、「病気を防ぐために」日常から規則正しい生活習慣とリラックス習慣を心掛けること。

この意識が、健康で安心できる生活の基本です。

- 些細な違和感も無視せず、早めにケアする

- 予防の視点で、日ごろから規則正しい生活習慣とリラックス習慣を心掛ける

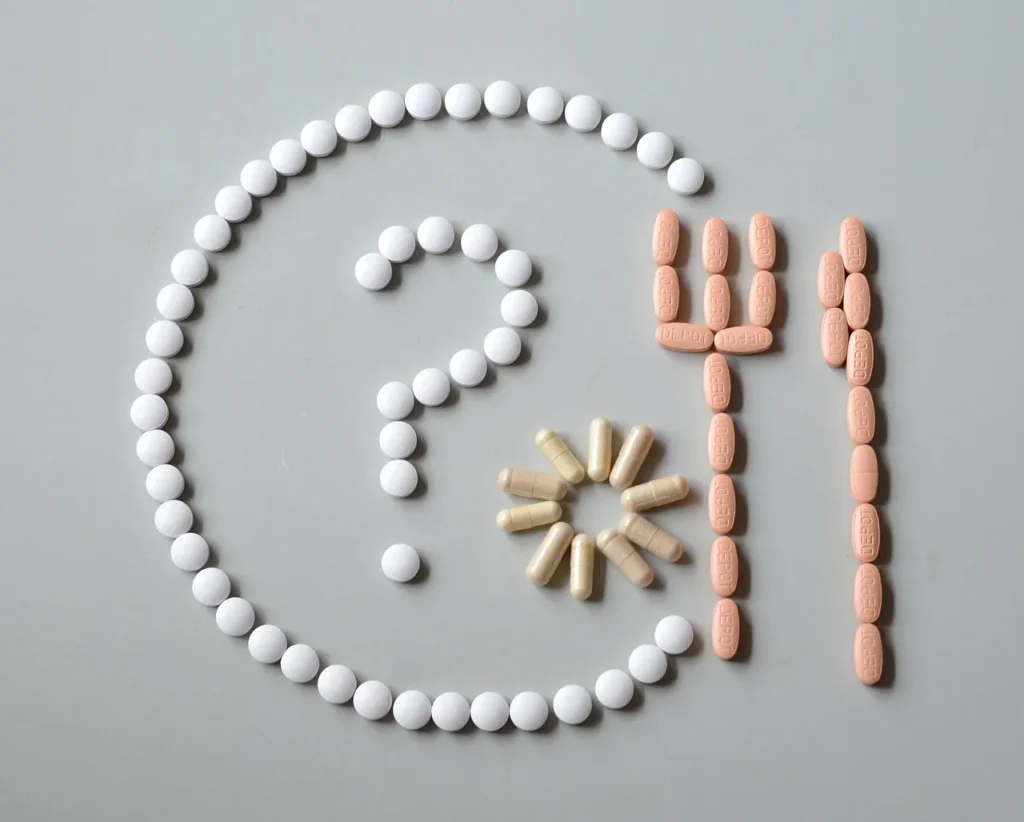

リラックスに役立つ「マグネシウム」の役割

リラックスを支える上で欠かせないのが、体内のミネラルバランスです。

中でもマグネシウムは、神経系や筋肉の正常な働きに関与している栄養素として知られており、“リラックスミネラル”と称されることもあります。

ここでは、マグネシウムが果たす基本的な役割と、上手に取り入れる方法をご紹介します。

マグネシウムの基本的な役割

マグネシウムは体内に約25g存在し、そのうちの6割が骨に、残りが筋肉や神経などに分布しています。

カルシウムやカリウムと並んで欠かせないミネラルであり、800種類以上の酵素反応に関わるほど多彩な役割を持っています。

特に注目したいのが、「神経と筋肉を落ち着かせる働き」です。

マグネシウムはカルシウムの過剰な働きを抑える調整役を担っており、筋肉が緊張し過ぎるのを防ぎ、神経の興奮を和らげる働きがあります。

また、マグネシウムはエネルギー代謝にも深く関わっています。

食事で摂った栄養素をエネルギーに変換するにはマグネシウムが必要で、不足すると疲労感やだるさを感じやすくなるとされています。

さらに、マグネシウムには血管を広げて血流を促す作用もあるため、体のこわばり感が和らぐ側面も。

ストレスで体がこわばっている時にマグネシウムが不足していると、ますます緊張が強まる悪循環に陥りやすくなるため、日ごろから十分な量を摂取したいところです。

マグネシウムの働きについては、「マグネシウムの効果とは?体に効く理由と効率的な3つの摂取方法を完全解説」で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

マグネシウムの効果とは?体に効く理由と効率的な3つの摂取方法を完全解説

マグネシウムの効果とは?体に効く理由と効率的な3つの摂取方法を完全解説

マグネシウムを上手に摂取する方法

マグネシウムは体内で作ることができないため、食事や外部から取り入れる必要があります。

しかし現代の食生活では不足しやすく、特に加工食品や外食が多い人は意識的に補わなければなりません。

ここでは日常で実践しやすい3つの方法をご紹介します。

食事からマグネシウムを摂取する

もっとも基本的なのが、食事からの摂取です。

マグネシウムは、豆類(大豆・黒豆・枝豆など)、ナッツ類(かぼちゃの種・アーモンド・カシューナッツなど)、海藻類(わかめ・ひじき・昆布など)、魚介類(イワシ・アジなど)に豊富に含まれています。

主食を精製度の低い玄米や雑穀米に変えるのも有効です。

毎日の献立に少しずつ取り入れることで、自然に摂取量を増やすことができます。

「マグネシウムたっぷりのヘルシーレシピ5選|ダイエットにも嬉しい」では、料理初心者も挑戦しやすい、マグネシウムたっぷりの簡単・ヘルシーレシピをご紹介しています。

健康に配慮したヘルシー料理を自分で作ってみたい方は、ぜひこちらのレシピを参考にしてください。

【料理研究家監修】マグネシウムたっぷりのオリジナルレシピ4選&ヘルシーメニュー5選

【料理研究家監修】マグネシウムたっぷりのオリジナルレシピ4選&ヘルシーメニュー5選

マグネシウム風呂で取り入れる

お風呂にエプソムソルトを入れて、マグネシウム風呂を楽しむのも、リラックス効果を促進するおすすめの方法です。

入浴そのものの温熱効果と合わさることで、心身の疲労回復をいっそうサポートします。

マグネシウム風呂の詳細については、「マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法」をご覧ください。

マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法

マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法

マグネシウムクリームなどを活用する

マグネシウムを配合したクリームやオイルを肌に塗る方法もあります。

肩や首、ふくらはぎなど、こりや疲れを感じる部分に塗り込むと、筋肉がゆるみリラックスしやすくなります。

セルフマッサージと組み合わせれば血流も良くなり、心地よいケアタイムを習慣づけることができます。

マグネシウムクリームの2つの作り方|ニベアやココナッツオイルで自作可能!

マグネシウムクリームの2つの作り方|ニベアやココナッツオイルで自作可能!

マグネシウムが不足するとどうなる?

マグネシウムが不足すると心身が十分なパフォーマンスを発揮しにくくなる場合があり、知らず知らずのうちにQOLを下げてしまう可能性があります。

具体的には、次のような現象が起こる場合があります。

- こむら返りや足のけいれん、肩こりなど筋肉の違和感

- 不安感やイライラ、集中力の低下、不眠など神経系の違和感

- 慢性的な疲労感、疲れやすい、体が重いなど、エネルギー代謝の低下などによる違和感

さらに長期的に不足して栄養バランスが崩れると、将来的な健康に影響が出ることもあります。

マグネシウムは骨の形成や血圧の安定にも関わっているため、慢性的な不足は将来的な健康リスクにつながりやすいのです。

マグネシウムが不足しがちな方は、食生活や生活習慣を見直してマグネシウムを意識的に摂取することが大切です。

まとめ│リラックス法&リラックス習慣でQOLを高めよう!

私たちは毎日の暮らしの中で、仕事や人間関係、体調の変化などさまざまなストレスや緊張にさらされています。

ストレスを放っておくと疲れや不安が積み重なり、睡眠の質が下がったり、体調を崩したりすることも。

だからこそ、自分に合ったリラックス法を見つけ、習慣化することが大切です。

本記事では、寝る前・緊張時・仕事中・休日などシーン別に活用できるリラックス法から、呼吸法・ツボ押し・ストレッチ・瞑想といった具体的なリラクゼーションテクニック、さらには生活習慣やマグネシウムの役割について紹介しました。

これらの方法はどれも特別な道具を必要とせず、日常に取り入れやすいものばかりです。

「ストレス社会」と呼ばれるようになって久しい日本社会では、さまざまな苦悩や負担を抱えている人がいます。

少しでもストレスや心身の負担を軽減し、毎日の暮らしを快適なものにするためにも、本記事で紹介したテクニックをぜひお試しください。

リラックスは贅沢な時間ではなく、健康と幸福感を守るための基本的なテクニックです。

今日からできる小さな工夫を始めて、心も体も健やかに過ごせる習慣と体質を手に入れましょう。