腰からお尻、太もも、ふくらはぎ、さらには足先へと走るしびれや痛み…。

そんな不快な症状に悩まされる「坐骨神経痛」。

長時間座っていられなかったり、歩くのが億劫になったりと、日常生活に大きな支障をきたすことも少なくない症状です。

坐骨神経痛は、神経の圧迫や炎症、筋肉のこわばりなど、さまざまな要因が複雑に関係して引き起こされます。

近年、坐骨神経痛の予防に役立つとされる生活習慣の中で、マグネシウムを含むバランスの良い食事が注目されています。

マグネシウムは、筋肉や神経、ストレスのコントロールに深く関わる栄養素であり、不足すると神経の興奮や筋肉のけいれん、慢性的な痛みにも影響を与えるとされています。

今回は、なぜマグネシウムは坐骨神経痛の予防に関して注目されているのかを、坐骨神経痛の具体的な対策と併せてわかりやすく解説します。

坐骨神経痛にマグネシウムが注目される3つの理由

マグネシウムは、体内のさまざまな働きを調整する重要なミネラルです。

特に神経のトラブルや筋肉の緊張に関係するため、意識して摂取したい栄養素といえます。

ではなぜ、マグネシウムが坐骨神経痛の予防や対策に役立つとされているのでしょうか。

主な3つの理由を見ていきましょう。

1.筋肉の運動に関わっているため

坐骨神経痛は一般的に、腰やお尻の筋肉が硬くなることで、神経が圧迫されて起こります。

たとえば「梨状筋症候群」などが代表的な例です。

マグネシウムは、カルシウムと拮抗し、筋肉の収縮と弛緩のバランスを取る役割を担っています。

つまり、マグネシウムが不足すると筋肉が過剰に収縮しやすくなり、つりやすくなったり、常に張っているような感覚になったり──といったことが起こりやすくなります。

特に坐骨神経痛の予防においては、筋肉の緊張をほどいてあげることがとても重要です。

2.神経の働きにも関わっているため

マグネシウムは、神経の伝達にも深く関係しています。

神経が過敏になっていると、少しの刺激でも「痛み」や「しびれ」として感じやすくなりますが、マグネシウムには興奮した神経を落ち着かせる作用があります。

つまり、マグネシウムには「神経が痛みを感じやすい状態」から「神経が落ち着いた状態」へと導く作用があるのです。

そのため、神経の健康を維持するために、マグネシウムを含む食品を意識するのも一つの方法です。

3.心身の健康をサポートするため

ストレスが続くと交感神経が優位になり、筋肉が緊張し、血流が悪化しやすくなります。

慢性的にストレスに悩まされている状態にあると、それだけで坐骨神経痛の回復が遅れるだけでなく、むしろ症状が悪化してしまう場合も。

ストレスは、それほどまで心身に大きな影響を与えます。

マグネシウムは「抗ストレスミネラル」とも呼ばれており、ストレスが多い現代人にとって積極的に取り入れたい栄養素の一つとされています。

また、慢性ストレスは体内のマグネシウムをどんどん消費してしまうため、悪循環に陥りやすくなります。

だからこそ、日ごろからマグネシウムを意識的に補給することが大切なのです。

坐骨神経痛の基本的なメカニズム

坐骨神経痛の原因や症状を知ることで、マグネシウムがどのように関与するのかがより明確になります。

ここからは、坐骨神経とその痛みの仕組みについて確認しておきましょう。

坐骨神経とは

坐骨神経は、人間の体の中でもっとも太くて長い神経で、腰からお尻、太もも、ふくらはぎ、足先まで伸びています。

主に下半身の運動や感覚を司っており、生活する上で重要な役割を果たしています。

この神経が圧迫されたり、炎症を起こしたりし、関連する部位にしびれや痛みが生じるのが「坐骨神経痛」です。

坐骨神経痛の主な症状と特徴

坐骨神経痛の主な症状としては、以下のようなものがあげられます。

- お尻や太ももの裏にしびれやズキズキする痛み

- 足先まで痛みや違和感が広がる

- 長時間座っていると痛みが増す

- 前かがみになると悪化しやすい

- 片脚だけに症状が出ることが多い

このほか、頻尿や尿失禁といった排尿障害や、会陰部の違和感といった形で症状が表れることも。

これらの症状は、日常生活の質を著しく低下させるため、早期の予防とケアが必要です。

坐骨神経痛の主な原因

坐骨神経痛の原因はさまざまですが、主として以下のようなものがあげられます。

- 腰椎椎間板ヘルニア

- 脊柱管狭窄症

- 梨状筋症候群

- 骨盤のゆがみや姿勢の悪化

- 筋肉の過緊張による神経圧迫

特にデスクワークや車の運転など、長時間の座位を続ける人に多く見られますが、もちろん必ずしも上記の原因で坐骨神経痛になるわけではありません。

たとえば、老化による筋力の衰えが原因で発症する場合もあります。

坐骨神経痛の原因を探るときは、医師など専門家の意見を仰ぎながら、多角的に見る必要があります。

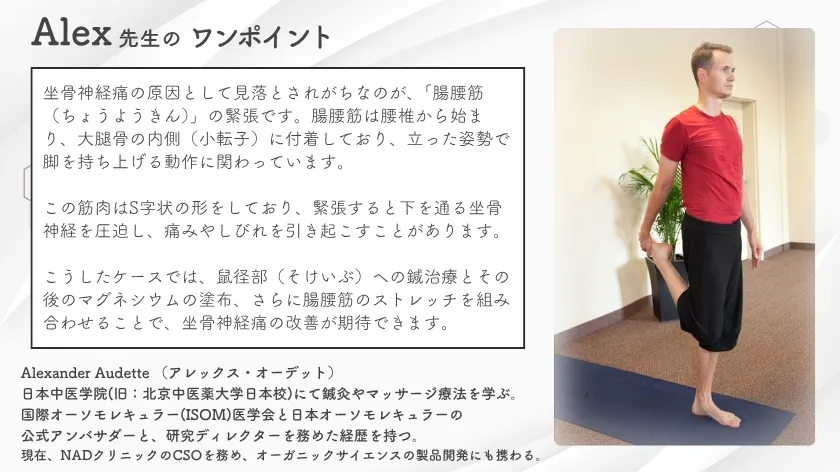

坐骨神経痛の原因として見落とされがちなのが、「腸腰筋(ちょうようきん)」の緊張です。腸腰筋は腰椎から始まり、大腿骨の内側(小転子)に付着しており、立った姿勢で脚を持ち上げる動作に関わっています。

この筋肉はS字状の形をしており、緊張すると下を通る坐骨神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こすことがあります。

こうしたケースでは、鼠径部(そけいぶ)への鍼治療とその後のマグネシウムの塗布、さらに腸腰筋のストレッチを組み合わせることで、坐骨神経痛の改善が期待できます。

坐骨神経痛を予防&対策するためにできる4つのこと

坐骨神経痛を防ぐには、日常生活でどのようなことを意識すれば良いのでしょうか。

ここでは、すぐに取り組める4つの対策をご紹介します。

マグネシウムを積極的に取り入れる

マグネシウムを含む食品を毎日の食事に取り入れることは、健康維持に役立ちます。

おすすめの食品は以下の通りです。

- アーモンド、カシューナッツなどのナッツ類

- ひじき、わかめ、昆布などの海藻類

- 納豆、豆腐、枝豆などの大豆製品

- 玄米、雑穀米、オートミール

- バナナ、ほうれん草、アボカド

さらに、リラックス目的で使われることがあるエプソムソルト(硫酸マグネシウム)の入浴もおすすめです。

食事からの摂取が難しい場合は、医師や専門家に相談のうえでサプリメントを活用するのも一つの方法でしょう。

サプリメントを活用する際は、クエン酸マグネシウムやグリシン酸マグネシウムなど、吸収率が高いタイプを選ぶのがおすすめです。

湯船に浸かるのは15分〜20分がベスト?マグネシウム風呂の最適な入浴時間とは?

湯船に浸かるのは15分〜20分がベスト?マグネシウム風呂の最適な入浴時間とは?

正しい姿勢と座り方を意識する

長時間の座位は、腰やお尻の筋肉を緊張させ、神経を圧迫しやすくなります。

以下のポイントを意識して、姿勢を見直しましょう。

- 骨盤を立てて座る

- 背もたれに頼りすぎず、腹筋を軽く使う

- 1時間に1回は立ち上がるか、軽くストレッチする

- 椅子の高さを調整し、足の裏が床につくようにする

正しい姿勢は、神経への負担を減らし、血流を改善することにもつながります。

慣れないうちはかえって疲れを感じたり抵抗感を覚えたりするかもしれませんが、正しい姿勢が板についてくると、体を合理的かつ効率的に使えるようになるはずです。

結果として坐骨神経痛のケアにつながるだけでなく、全身のパフォーマンスを高めることも可能になります。

腰やお尻周りのストレッチを習慣づける

腕や足などを伸ばすストレッチはなじみ深いですが、腰やお尻周りは意外と盲点になりやすく見逃されがちです。

筋肉の柔軟性を保つことは、坐骨神経痛の最大の予防策の一つです。

毎日5分程度でも、リラックスしながらのストレッチを心掛けましょう。

特に以下の部位を優しくストレッチするのがおすすめです。

- 腰まわり(脊柱起立筋、腰方形筋)

- お尻(大臀筋、中臀筋、梨状筋)

- 太ももの裏(ハムストリングス)

ストレッチをするタイミングとしては、入浴後や起床後、就寝前などが理想的です。

入浴後は全身の筋肉が緩んでいるためストレッチがしやすく、体への負担も少なくて済みます。就寝に向けたリラックスタイムの一環として、入浴後のストレッチタイムを設けましょう。

エプソムソルトなどでマグネシウム風呂を楽しんだ後のストレッチがおすすめです。

就寝前のストレッチは、瞑想に近い感じでゆったり行うのがポイント。

あまり強くストレッチをすると、体が緊張して発汗が促されたり、入眠が妨げられたりする可能性があるので注意。

逆に起床後のストレッチは、体を目覚めさせる目的も兼ねて、軽い運動を楽しむ気分で行うのが良いでしょう。

睡眠とストレスケアを意識する

体の回復には、良質な睡眠とストレスの管理が欠かせません。

ストレスが蓄積すると交感神経が優位になり、筋肉が緊張しやすくなります。

良質な睡眠やストレスケアを行うには、以下のポイントを意識しましょう。

- 就寝前はスマホやテレビを控えてリラックスする

- マグネシウム風呂で体を温める

- 深呼吸や瞑想で自律神経を整える

- 自分に合ったストレス発散法を見つける

坐骨神経痛に悩まされていればこそ、腰やお尻周りのケアは大切です。

しかし、人間の体は実はとても複雑なものです。

たとえば、体の一か所に不具合が表れているからといって、その部位だけに問題があるというケースはむしろ珍しく、大抵は複数個所の小さな要因によって一つの不具合が生じます。

もちろん身体的な不具合だけでなく、精神的な不具合が一因になることも少なくありません。

ですから、神経や筋肉の健康を意識した生活習慣の見直しが大切です。

まとめ|生活習慣を見直して坐骨神経痛を予防しよう!

坐骨神経痛は、放置すれば日常生活に大きな支障をきたす可能性のあるつらい症状です。

しかし、日頃の生活習慣や栄養状態を見直すことで、予防・軽減できる可能性は十分にあります。

中でも意識的に摂取したのが「マグネシウム」です。

マグネシウムは健康的な神経機能や筋肉機能を支えるミネラルの一つとされています。

マグネシウムを活用しながら食事や入浴、睡眠などの生活習慣を見直し、ストレッチも取り入れてしっかりとケアしましょう。