「電解質」という言葉を聞いたことがありますか?

スポーツドリンクのラベルや、熱中症対策の話題などで目や耳にしたことがある方は多いと思います。

私たちの体の中では、水分とともにミネラルが「電解質」として働き、健康を支えています。

特にナトリウムやカリウム、そしてマグネシウムといったミネラルは、体内の水分バランス、神経伝達、筋肉の動きなどに深く関わる重要な存在です。

中でも「マグネシウム」は、電解質として体の調和を保つ上で欠かせません。

ところが、現代人にはこのマグネシウムが不足しやすく、マグネシウム不足が原因で疲れやすさや筋肉のけいれんなど、体の不調につながることも。

今回は「電解質とは何か?」という基本を押さえながら、電解質としてのマグネシウムの役割、体内のミネラルバランスを整える方法まで、わかりやすく解説します。

熱中症や脱水症状が心配な夏を健康的に過ごすために、電解質の仕組みを理解しておきましょう。

電解質とは?

「電解質」とは、水に溶けると電気を通してイオン化する性質を持つ物質のことで、私たちの体の中では主にミネラルとして存在しています。

電解質は、体液(血液やリンパ液など)の中に溶け込み、細胞の内と外の水分バランスや神経伝達、筋肉の動きなどに重要な働きをしています。

電解質=ミネラルの一種

「電解質」というと難しく感じますが、実際には私たちにとってとても身近な存在です。

たとえばマグネシウム、カルシウム、カリウムなどが代表的な電解質で、これらのミネラルは食事や飲み物を通して日々取り入れられています。

飲み水はもちろん、魚や肉、野菜、フルーツなど、あらゆる食べ物からも私たちは電解質を摂取しているわけです。

電解質に属さない“非電解質”のミネラルもあります。

代表的なのが砂糖やエタノールで、これらの物質は水に溶けても電流を通しません。

また、一切の不純物を含まない精製水や蒸留水もまた、電流を通しません。

「水」というと「電気を通す」というイメージが強いですが、厳密に言うと「水が電気を通している」わけでなく、「水の中に含まれる電解質が電気を通している」ということになります。

電解質の体内での働き

電解質は、次のような働きで体の機能や健康をサポートしています。

- 細胞内外の水分バランスを保つ

- 神経の信号をスムーズに伝える

- 筋肉の収縮と弛緩を調整する

- 酸とアルカリのバランス(pH)を維持する

こうした働きが正常に行われていることで、私たちは意識せずとも身体を動かし、体温を調整し、思考や感情を保つことができるのです。

電解質はなぜ必要?

電解質は、汗・尿・呼吸などを通じて常に体外に排出されているため、日々の食事などで補わなければ不足してしまいます。

特に発汗量が多い夏場や運動時、ストレスが強いとき、下痢・嘔吐などで体液が失われたときには、体内の電解質バランスが崩れやすくなります。

電解質のバランスが崩れると、だるさ、脱力感、頭痛、足のつり、動悸、めまいなどの症状が現れることがあります。

電解質異常が起こる理由

電解質異常が起こる主な原因として、次のような例があげられます。

- 水分不足や過剰な水分摂取(いずれもバランスを崩す原因に)

- 過度の発汗、運動、熱中症

- ストレスや慢性的な疲労

- 偏った食事や極端なダイエット

- 下痢、嘔吐、腎機能の低下などの体調不良

体から水分が失われることで電解質異常が引き起こされるケースはイメージしやすいですが、ユニークなのは「ストレスや慢性的な疲労」でも電解質が失われやすいというところ。

ストレスが生じた際、体はそのダメージに対抗あるいは適応するために、主にマグネシウムを消費します。

マグネシウムも電解質の一種ですから、結果として大きいストレスを感じれば感じるほど、電解質が失われやすくなります。

また、偏った食事や極端なダイエットによるストレスをはじめ、偏食による栄養不足も電解質異常の遠因となる場合があります。

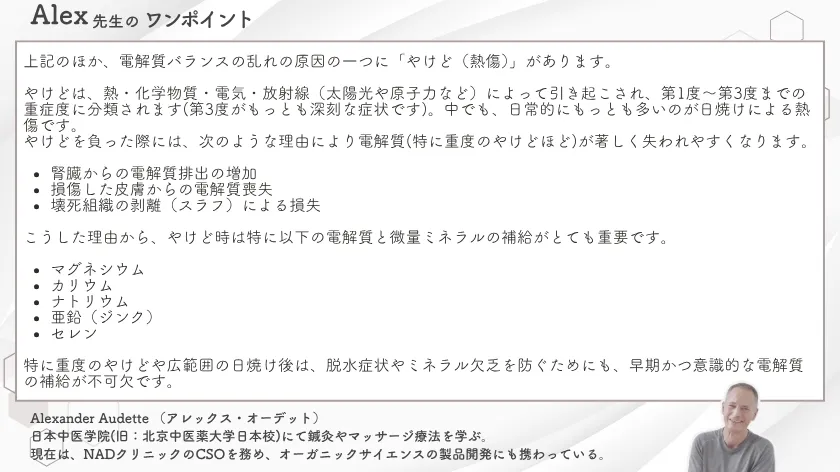

上記のほか、電解質バランスの乱れの原因の一つに「やけど(熱傷)」があります。

やけどは、熱・化学物質・電気・放射線(太陽光や原子力など)によって引き起こされ、第1度〜第3度までの重症度に分類されます(第3度がもっとも深刻な症状です)。中でも、日常的にもっとも多いのが日焼けによる熱傷です。

やけどを負った際には、次のような理由により電解質(特に重度のやけどほど)が著しく失われやすくなります。

- 腎臓からの電解質排出の増加

- 損傷した皮膚からの電解質喪失

- 壊死組織の剥離(スラフ)による損失

こうした理由から、やけど時は特に以下の電解質と微量ミネラルの補給がとても重要です。

- マグネシウム

- カリウム

- ナトリウム

- 亜鉛(ジンク)

- セレン

特に重度のやけどや広範囲の日焼け後は、脱水症状やミネラル欠乏を防ぐためにも、早期かつ意識的な電解質の補給が不可欠です。

主な電解質

主な電解質として、以下のようなミネラルがあげられます。

| 電解質 | 主な働き |

|---|---|

| マグネシウム(Mg) | マグネシウムは、酵素の働きをサポートする「補酵素」として機能し、筋肉や神経の正常な働き、自律神経のバランスを整える役割があります。また、糖質の代謝やタンパク質の合成にも関与しています。カルシウムとともに骨や歯の構成成分としても重要なミネラルです。 |

| カルシウム(Ca) | カルシウムは、体内でもっとも多く存在するミネラルで、骨や歯の構造を支えるほか、神経の伝達や筋肉の収縮にも関わっています。細胞膜を安定させ、心筋や骨格筋の働きを助ける働きもあります。体は骨にカルシウムを蓄えることができるため、一時的な不足時には骨から供給されます。 |

| ナトリウム(Na) | ナトリウムは細胞外液の主な陽イオンであり、水分の保持、神経の伝達、血圧の調整といった重要な機能を担っています。クロール(Cl)とともに体液の量や浸透圧をコントロールし、酸塩基平衡の維持にも関与しています。また、筋肉や神経の刺激伝達を支える役割も。 |

| カリウム(K) | カリウムは細胞内液でもっとも多い陽イオンで、ナトリウムとともに体液の浸透圧やpH(酸塩基)バランスの調整に関わっています。筋肉の収縮や心拍リズムの安定にも関与しており、特に心臓の機能にとってとても重要なミネラルです。 |

| リン(P) | リンは細胞内液の主な陰イオンのひとつで、カルシウムと結合して骨に「ヒドロキシアパタイト」という形で蓄積されます。細胞膜やDNAの構成にも関わり、エネルギー代謝や糖の利用にも欠かせない電解質です。 |

| クロール(Cl) | クロールは細胞外液に多く含まれる陰イオンで、ナトリウムとともに水分バランスを保つ役割を担います。体内の酸塩基バランス(pH)を調整する働きがあり、血液中のクロール濃度は健康状態をみる一つの指標になります。 |

それぞれが独自の役割を果たしつつ、互いにバランスを保つことで体の調和が成り立っています。

マグネシウムが担う電解質としての重要な役割

数ある電解質の中でも、近年特に注目されているのが「マグネシウム」です。

マグネシウムは現代人に不足しやすいミネラルの一つでありながら、体の機能に深く関わっています。

ここでは、マグネシウムの重要な役割について解説します。

マグネシウムと電解質バランス

マグネシウムは、他の電解質(ナトリウム、カリウム、カルシウム)と協力しながら、水分の保持や筋肉の働き、神経伝達の調整などに関与しています。

体内のマグネシウムが不足すると、これらのミネラルの働きにも影響を及ぼし、電解質全体のバランスが崩れやすくなります。

また、マグネシウムは「補酵素」として800種類以上の酵素反応に関わっているほか、代謝やエネルギー産生にも関与しており、健康維持に欠かせない存在です。

特に夏は夏バテや熱中症、脱水症状といったリスクに備えるため、マグネシウムをはじめとしたミネラルや電解質を意識的に摂取したいところです。

マグネシウムの意識的な摂取は、栄養バランスの整った食生活の実現など、生活習慣を見直すのにも良い機会になります。

マグネシウムが不足するとどうなる?

マグネシウムが不足すると、次のような体の変化が見られることがあります。

- 足がつる、筋肉のけいれん

- 疲れやすい、集中力が続かない

- まぶたや口元のピクピクとしたけいれん

- イライラ、不安感

- 睡眠の質の低下

もちろん、これらの症状がすべてマグネシウム不足によるものとは限りませんが、思い当たる方は生活習慣や食事の内容を見直してみると良いでしょう。

マグネシウムが不足しやすい理由

現代人にマグネシウムが不足しやすいといわれる原因には、以下のようなものがあげられます。

- 加工食品の多い食生活

- 野菜不足や精製された穀物の摂取

- ストレスや疲労による消耗

- 発汗、下痢、飲酒などによる排出の増加

現代のライフスタイルは、マグネシウムを体外に排出しやすく、摂取量も不足しがちです。

さらに、マグネシウムはストレスを感じることで消費されるため、ストレスの大きい人ほど意識的な摂取が求められます。

過度な飲酒によっても体外に排出されやすいので、飲酒によってストレス解消を図っている人は、なおのことマグネシウム不足に陥りやすいといえます。

電解質不足を補うには?

体の機能を整える上で欠かせない「電解質」。

特にマグネシウムを中心としたミネラルは、食事や日々のケアを通じて継続的に補うことが大切です。

ここでは、電解質を効率よく補うための方法をご紹介します。

食事やサプリメントで補給する

電解質を摂取するのにもっとも理想的なのが、普段の食事から摂ることです。

食事は生命活動に基本中の基本ですから、栄養バランスの整った自然食品を取り入れたいところです。

マグネシウムをはじめとする電解質は、以下のような食品に多く含まれています。

- マグネシウム…玄米、納豆、アーモンド、かぼちゃの種、ひじき、わかめ、ほうれん草、バナナ、豆腐など

- カリウム…バナナ、さつまいも、アボカド、トマト、ほうれん草など

- カルシウム…小魚、乳製品、小松菜、ごまなど

- ナトリウム…自然な塩分(みそ、漬物、梅干しなど)

これらをバランスよく取り入れることが、電解質不足の予防につながります。

外食や加工食品を食べる機会が多いと、ナトリウムが過剰になりやすいため、意識的にカリウムやマグネシウムを増やすようにしましょう。

なお、食事だけで十分に摂取するのが難しい場合は、マグネシウムを含むサプリメントを取り入れるのも一つの選択肢です。

サプリメントを活用する際は用量を守り、過剰摂取にならないよう注意。

コンディションに合わせて適切に利用しましょう。

皮膚吸収で補給する

マグネシウムを食事やサプリメントから経口摂取し、体の内側から健康を目指す方法もある一方、皮膚に塗ったりマグネシウム風呂に入ったりして経皮吸収に期待する方法もあります。

近年では、スプレータイプの「マグネシウムオイル」や、エプソムソルト(硫酸マグネシウム)を入浴剤として使用する方法が人気です。

ちなみに、マグネシウムオイルやクリームは肌に直接スプレーし、軽くマッサージして浸透させて使うのが一般的です。

マグネシウム風呂と併せて、リラックス時間を楽しむ方法として取り入れてみると良いでしょう。

これらの方法は胃腸への負担が少ないため、飲み物やサプリメントで不調を感じやすい方にも取り入れやすい方法です。

ただし、肌が敏感な方は、使用前にパッチテストを行うなど、無理のない範囲で取り入れるようにしましょう。

まとめ|マグネシウムで電解質バランスを整えよう!

私たちの身体がスムーズに機能するためには、水分とミネラルのバランス=電解質のバランスが欠かせません。

特に、マグネシウムは神経や筋肉の調整、エネルギー代謝、自律神経の安定など、多方面に関わる重要な電解質です。

現代の食生活ではマグネシウムを中心としたミネラルが不足しやすいため、食事や入浴、サプリメントなどを通じて意識的に補いたいものです。

電解質バランスを整え、健康的な生活習慣を実現すれば、結果として心身のコンディションが整い、夏バテ予防やストレスケア、疲労感の軽減にもつながるかもしれません。

小さな不調をそのままにせず、「もしかしてミネラル不足かも?」という視点と危機感を持ち、自分の体と丁寧に向き合ってみましょう。