「こまめに水分をとっているのに、なんだか体がだるい…」

「足がつりやすくなった…」

「集中力が続かない…」

こうした症状は、もしかすると“脱水症状”のサインかもしれません。

脱水といえば真夏のイメージが強いかもしれませんが、実は季節を問わず、体内の水分とミネラルバランスが崩れることで誰にでも起こり得る現象です。

特に、水を大量に飲んでいるにも関わらず体の調子が整わないのは、必要な電解質=ミネラルが不足しているからかもしれません。

中でも特に注目されているミネラルが「マグネシウム」です。

マグネシウムは、筋肉や神経の働き、水分バランスの維持、さらにはストレスへの抵抗力にも関係する大切なミネラルです。

今回は、マグネシウムと脱水症状の関係、隠れ脱水のサインや正しい水分補給の考え方について詳しく解説します。

また、日常で取り入れたい脱水予防の習慣についてもご紹介するので、熱中症に対策したい方だけでなく、慢性的な体の不調を感じている方もぜひ参考にしてください。

マグネシウム不足による「隠れ脱水」とは?

水分はしっかり摂っているのに、なんとなく調子が悪い…。

そんなときに疑いたいのが「隠れ脱水」です。

隠れ脱水とは、体内の水分量はそれなりに保たれているように見えても、ミネラルが不足しているために、細胞の中で水分がうまく働いていない状態を指します。

特にマグネシウムが不足すると、水分を保持する力や筋肉・神経の機能が低下し、結果的に脱水症状のような症状が出ることがあります。

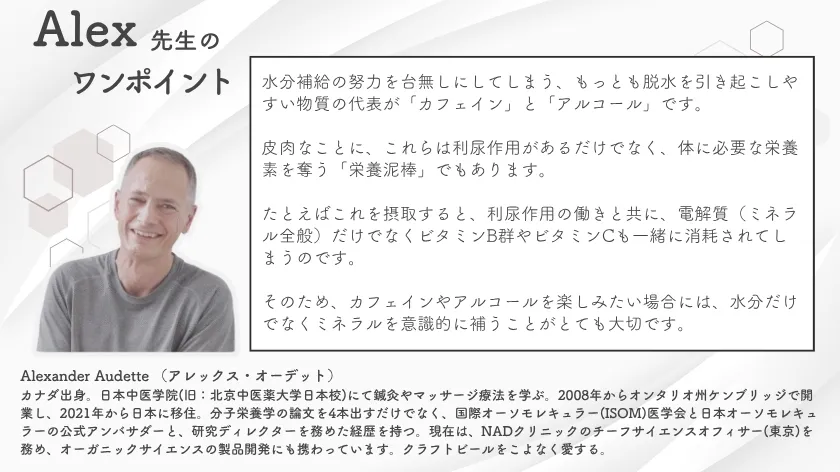

水分補給の努力を台無しにしてしまう、もっとも脱水を引き起こしやすい物質の代表が「カフェイン」と「アルコール」です。皮肉なことに、これらは利尿作用があるだけでなく、体に必要な栄養素を奪う「栄養泥棒」でもあります。たとえばこれを摂取すると、利尿作用の働きと共に、電解質(ミネラル全般)だけでなくビタミンB群やビタミンCも一緒に消耗されてしまうのです。そのため、カフェインやアルコールを楽しみたい場合には、水分だけでなくミネラルを意識的に補うことがとても大切です。

隠れ脱水の症状と見分け方

隠れ脱水のサインには次のようなものがあります。

- 口の中が乾く

- 尿の色が濃く、回数が減る

- 足がつる、筋肉がけいれんする

- めまいや立ちくらみ

- 倦怠感、イライラ

- 頭がぼんやりする

気温が高くない日でも、こうした症状がある場合は、マグネシウムやナトリウム、カリウムといったミネラルの不足が関係している可能性があります。

もちろん原因はミネラル不足だけでなく、体力不足や自律神経の不調、睡眠不足やストレス、疲労などが原因で発症しやすくなることもあります。

マグネシウムと電解質の関係

電解質とは、水に溶けると電気を通す性質を持つミネラルのことです。

電解質は体液のバランスを保ち、細胞内外で水分や栄養を移動させる役割を担っています。

ナトリウム、カリウム、カルシウム、そしてマグネシウムもその一員です。

マグネシウムは、ナトリウムやカリウムといった他の電解質の働きを支える役割もあり、体のバランスを保つ上で欠かせない存在です。

体内の電解質バランスが崩れると、いくら水分を摂っても「吸収されにくい」「体に留まりにくい」といった問題が生じてしまい、脱水症状や隠れ脱水といった症状を引き起こしやすくなります。

「水中毒」や「低ナトリウム血症」との違い

水を飲み過ぎた結果、血中のナトリウム濃度が薄まり、体に不調が出る「水中毒(低ナトリウム血症)」という状態があります。

これは特に運動後や発汗が多い状況で、水だけを大量に摂取した場合に起こりやすい症状で、体内のミネラルバランスが大きく崩れ、頭痛や吐き気、重度の場合は意識障害を起こすこともあります。

マグネシウム不足の「隠れ脱水」も、見た目には「水分を摂っているのに不調を感じる」という点で似ていますが、こちらは主にミネラル全体のアンバランスが原因です。

それぞれ症状が起こる原因は異なりますが、いずれも「水だけ」ではなく「水+電解質」の補給が大切という共通点があります。

マグネシウムが体内で果たす重要な役割

マグネシウムは800以上の酵素の働きを助ける「補酵素」として、体内のさまざまな機能に関わっています。

特に水分バランスや神経の働き、ストレス対策などに影響を与える存在として注目が集まっています。

ここでは、マグネシウムが体内で果たす基本的な役割について解説します。

電解質バランスの調整

マグネシウムは、ナトリウムやカリウム、カルシウムと連携しながら、体液のバランスを保っています。

これにより細胞は水分を適切に保つことができ、脱水を防ぐ上でも重要な働きをしています。

また、腎臓での塩分排出の調整にも関わっているため、体の水分調整全体に関わっていると言っても過言ではありません。

筋肉と神経の正常な働きをサポート

マグネシウムが不足すると、筋肉のけいれんや、手足のつり、神経過敏などが起こることがあります。

これもやはり、マグネシウムが神経の伝達や筋肉の収縮・弛緩のバランスに関わっているためです。

暑さや発汗でマグネシウムが失われると、こうした症状が起こりやすくなるため、こまめな水分補給とミネラル補給が大切です。

暑さや発汗んによるストレスのケア

マグネシウムは「抗ストレスミネラル」と呼ばれることもあります。

精神的な緊張を和らげたり、自律神経のバランスを保ったりする働きがあるとされ、暑さによる疲れやイライラ、だるさをサポートするミネラルとしても注目されているのです。

発汗によって失われやすいミネラルでもあるので、夏場は特に積極的な補給を意識する必要があります。

正しい水分補給とは?「マグネシウム+水分」の考え方

暑さが厳しい季節には「とにかく水分をたくさん飲もう」と思いがちですが、実はそれだけでは不十分です。

水と一緒に必要なミネラルを適切に補うことで、初めて“正しい水分補給”になります。

ここでは、水分補給を適切に行うためのポイントを紹介します。

水だけでは十分でない理由

人の体は、汗をかくと水分と同時にナトリウムやカリウム、マグネシウムといった電解質も失います。

電解質を失った状態で水だけを大量に摂ると、かえって体内のミネラル濃度が下がり、体液のバランスが崩れてしまう可能性があります。

この状態が続くと、水を飲んでも脱水状態が改善されなかったり、だるさやけいれんなどの症状が出たりすることも。

ですから、汗をたくさんかいた後の水分補給では、水分とともにミネラルを補給する必要があります。

ただの水をたくさん飲むよりも、薄めの塩水を飲んだり、経口補水液を飲んだりする方が効果的です。

ミネラルの摂取とともに体を内側からケアする方法として、クエン酸たっぷりのレモン果汁や、はちみつなどを溶かしたドリンクを自作して飲むのもおすすめです。

マグネシウムの重要性

マグネシウムは、体内の水分を細胞内に保持する働きのほか、神経・筋肉のバランスを保つなど、生命活動を維持する上でとても重要なミネラルです。

マグネシウムいえば、カルシウムと肩を並べる代表的なミネラルで、水の硬度を示す基準となる物質でもあります。

欧米の水は比較的硬度が高く、マグネシウムやカルシウムが豊富に含まれていますが、日本の水は軟水が多く、欧米に比べてマグネシウムやカルシウムの含有量が少ない傾向にあります。

こうした地域的な事情もあり、マグネシウムは現代日本人に不足しやすいミネラルと言われています。

特に夏場は発汗によって失われやすいため、水分とともに意識して摂ることが大切です。

また、マグネシウムはナトリウムやカリウムの働きをサポートするため、他のミネラルとのバランスを整える役割もあります。

つまり、「水+マグネシウム(+他のミネラル)」の組み合わせを意識して水分補給するのが、体にとって理想的な形なのです。

理想的な水分補給の方法

正しい水分補給を行うために、次のポイントを意識してみましょう。

- こまめに少しずつ飲む…一度に大量ではなく、数回に分けてこまめに補給します。

- ミネラルを含む飲み物を選ぶ…経口補水液や麦茶、ミネラルウォーターなどがおすすめです。

- 食事からも水分とマグネシウムを摂る…味噌汁、果物、野菜、海藻などの食品を通じて、自然に補給できます。

- 入浴や運動後は特に意識する…汗をかいたあとは、水分だけでなくミネラルも失われていることを意識しましょう。

また、日常生活でミネラル不足を感じる場合、食事からの摂取が難しい方の場合、マグネシウムを含む食品(医薬品ではなく食品または雑貨)が利用されるケースがあります。

ただし、これらは治療目的ではなく、あくまで栄養補給の一助としてです。

体調やライフスタイルに合わせた方法で取り入れることが大切です。

脱水症状の注意点

脱水症状のリスクがあるのは真夏だけではありません。

実は真夏と正反対の真冬でも、脱水症状に陥るリスクがあります。

ここでは、季節や年齢、生活環境によって注意すべきポイントを解説します。

冬も脱水症状の危険性がある

冬は喉の渇きを感じにくくなるため、水分補給が不十分になりがちです。

水分やミネラルが不足すると、たとえ冬でも脱水症状が表れる場合があります。

さらに、暖房による室内の乾燥で体内の水分が失われやすくもなります。

寒い時期こそ、温かいお茶やスープなどでこまめな水分・栄養補給を心掛けましょう。

子どもは脱水症状になりやすい

子どもは体温調節機能が未熟で、気付かないうちに脱水状態に陥ることがあります。

元気に遊んでいても、急にぐったりすることがあるため、大人がこまめに水分とミネラルを補給させるよう配慮が必要です。

塩分やマグネシウムを含む飲み物や食事をうまく取り入れましょう。

一人暮らしのお年寄りは要注意

高齢者は体内の水分量が減りやすく、喉の渇きにも気付づきにくいため、慢性的な脱水になりがちです。

特に一人暮らしの方は水分摂取が習慣化していないケースもあるため、食事や間食の工夫で水分とミネラルを自然に摂れるよう意識することが重要です。

脱水予防におすすめの生活習慣

脱水症状を予防するためには、毎日のちょっとした心掛けや生活習慣を見直すのが効果的です。

ここでは、日常で取り入れやすい脱水症状の予防習慣をご紹介します。

食品やサプリでのマグネシウム補給

ミネラルの摂取を意識しながら、栄養バランスの整った食事を心掛けるのは、健康的な暮らしを送る上での基本です。

特に玄米、海藻、ナッツ、大豆製品などにはマグネシウムが多く含まれているので、積極的に摂取するようにしましょう。

食事で摂りきれない場合は、マグネシウム含有のサプリメントや経皮吸収製品(スプレー、入浴剤など)を視野に入れるのも良いでしょう。

体調に合わせて、無理のない範囲で取り入れてみてください。

【24選】マグネシウムを豊富に含む食品ランキング|効率的な摂取方法&簡単献立例

【24選】マグネシウムを豊富に含む食品ランキング|効率的な摂取方法&簡単献立例

こまめな水分・ミネラル補給

脱水症状を予防するには、こまめな水分・ミネラル補給を実施するのも必須事項です。

喉が渇いてから水分補給をするのではなく、喉が渇いたと感じる前にこまめに水分補給をすることが大切です。

特に運動後や入浴後、外出先から帰宅したタイミングなどは、必ず水分・ミネラルを補給するようにしましょう。

水分・ミネラル補給には、ミネラルウォーターや麦茶、味噌汁などがおすすめ。

市販の経口補水液などもうまく活用しながら、自分に合った方法で工夫しましょう。

十分な睡眠

良質な睡眠をとることで、自律神経のバランスも整いやすくなり、暑さや乾燥への適応力が高まりやすくなります。

睡眠不足だとどうしても体力が低下しがちですし、暑さにも参ってしまいやすくなります。

規則正しい生活を送り、十分な睡眠をとるのは、夏バテや脱水症状を予防する上で欠かせません。

なお、睡眠中にも体は汗をかくため、朝起きたらまず一杯の水を飲む習慣を意識するのがおすすめです。

ストレス対策

ストレスもまた自律神経の乱れを引き起こし、水分代謝やミネラルの吸収に影響を与えることがあります。

ストレスが大きいとそれだけで免疫力が低下しやすくなりますし、暑さに対抗する体力も作られません。

ストレスに対策するには、適度な運動を習慣づけたり、入浴などでリラックスする時間を持ったりすることが大切です。

入浴時間を使って充実したリラックスタイムを過ごしたい場合は、エプソムソルト(硫酸マグネシウム)などを活用したマグネシウム風呂を試してみるのも良いかもしれません。

まとめ|脱水症状を防ぐカギは「マグネシウムと水分のセット補給」

脱水症状というと「水分が足りていないこと」だけに目が向きがちですが、実はマグネシウムをはじめとするミネラル不足も大きな要因の一つです。

水分とミネラルの両方が整って初めて、体はしっかりと潤い、安定した働きを維持できるようになります。

特にマグネシウムは、電解質バランスや神経・筋肉の働き、自律神経の安定など、脱水症状を防ぐ上で重要な役割を担っています。

日常の食事や飲み物、生活習慣の中で「マグネシウム+水分」の補給を意識し、体の内側から整えていきましょう。

気温や季節に関係なく、脱水症状は私たちの体に起こり得るものです。

だからこそ、日頃のちょっとした工夫や意識が、体調管理において大きな差を生みます。

あなた自身や大切な家族を脱水症状のリスクから守るために、今日からできる対策を始めてみてください。