頭痛に悩まされる人が年々増加傾向にある現代。

中でも、ズキズキとした強い痛みが繰り返し襲ってくる片頭痛の有病率は8.4%と糖尿病と並ぶほど高く、深刻な現代病となっています。

仕事中や休日の外出時など、突然の発作に悩まされている方も多いのではないでしょうか。

片頭痛はただの頭痛ではなく、日常生活に支障をきたす深刻な神経性疾患の一つです。片頭痛患者が増加傾向にある一方、最近では「マグネシウム」が片頭痛の緩和に役立つ可能性があるとして注目されています。

マグネシウムは、神経の興奮を抑えたり、血管の収縮を調整したりする働きがあり、体内のさまざまな生命活動に関わる重要なミネラルです。

特に片頭痛患者の多くにマグネシウム不足が見られることから、マグネシウムの積極的な摂取が片頭痛の症状緩和につながるのではないかと期待されています。

今回は、片頭痛の原因やマグネシウムに期待される効果について、最新の研究に基づいて詳しく解説します。

片頭痛の主な原因

片頭痛は、脳の血管が拡張することで起こるといわれていますが、発症メカニズムはさまざまです。

最近では食事の西欧化や現代社会におけるストレスなどによる「マグネシウム不足」が、片頭痛を重症化させる一因であることがわかってきました。

また、片頭痛患者を対象にした複数の調査で、マグネシウムの摂取によって片頭痛の発作回数が減少した報告もあります。

このような背景を踏まえ、まずは片頭痛が起こる主な原因について解説します。

セロトニン濃度の変動による片頭痛

片頭痛の主な原因は、セロトニン濃度の変動とされています。

セロトニンという神経伝達物質が分泌されることで一時的に血管が収縮し、その後に反動で血管が拡張することで、ズキズキとした拍動性の痛みが生じるのです。

セロトニンは別名「幸福ホルモン」とも呼ばれる、血管の収縮作用を持つ神経伝達物質です。

リラックスしたときや安心したときのほか、ストレスや月経前症候群(PMS)、薬の服用などでセロトニンが分泌されると、一時的に血管が収縮します。

その後、血中のセロトニン濃度が低下すると、今度は血管が急激に拡張し、これが片頭痛の引き金となるのです。

緊張から解放されたり、ほっと一息ついたりしたしばらく後に片頭痛が襲ってきた体験をしたことがある方も多いでしょう。その原因には、セロトニンの分泌が深く関わっているのです。

参考:片頭痛の原因としくみ│頭痛外来

参考:頭痛の原因はマグネシウム不足かも?MSSサプリで不足しがちな栄養をサポート│いわた脳神経外科クリニック

ホルモンバランスの乱れによる片頭痛

片頭痛は、女性ホルモンのバランスが乱れることで発症することもあります。

特に「卵胞ホルモン(エストロゲン)」はセロトニンと同様、脳内の神経伝達物質や血管の状態に大きく関わっています。

エストロゲンは、月経周期の中で増減を繰り返します。排卵時や月経開始前に急激に減少するため、そのタイミングで片頭痛が起こりやすくなります。

このように月経に伴って生じる片頭痛は「月経時片頭痛」と呼ばれ、女性の片頭痛患者の多くが経験する症状とされています。

参考:片頭痛と女性との関係│頭痛OnLine

生活習慣の乱れやストレスによる片頭痛

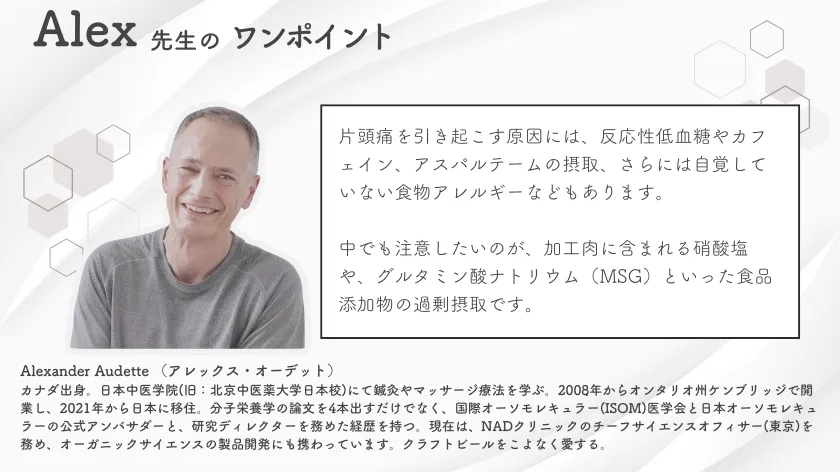

片頭痛は人によって引き金となる要因が異なりますが、共通して指摘されているのが生活習慣の乱れやストレスです。

たとえば、睡眠不足や寝過ぎ、空腹、脱水、喫煙、アルコールの摂取、強い光や騒音なども、片頭痛の誘因になります。

片頭痛を引き起こす原因には、反応性低血糖やカフェイン、アスパルテームの摂取、さらには自覚していない食物アレルギーなどもあります。中でも注意したいのが、加工肉に含まれる硝酸塩や、グルタミン酸ナトリウム(MSG)といった食品添加物の過剰摂取です。

また、食事の西欧化に伴い、マグネシウムを多く含む海藻類などの摂取機会が減った現代の食生活も、慢性的なマグネシウム不足の一因と考えられています。

加齢により吸収力が低下すると、いっそうのマグネシウム不足を招きやすくなります。

特に、2型糖尿病や消化器疾患のある人は、マグネシウムが不足しやすい傾向があります。

こうした現代的な生活習慣や生活習慣病に伴うマグネシウム不足が、片頭痛の頻度や重症度を高めている可能性があるのです。

その他、脳の三叉神経核(三叉神経の知覚と運動機能に関わる脳幹構造)の過敏さや、顔面や歯痛などがきっかけで片頭痛が起こる場合もあります。

マグネシウムが片頭痛に効果的な理由

片頭痛患者は、血清中や脳内のマグネシウム濃度が不足している傾向があり、頭痛予防としてマグネシウムが用いられる場合があります。

たとえば、国内の研究ではマグネシウム静注が片頭痛の痛みの緩和に即効性があったという報告がありますし、片頭痛の重症度の軽減に貢献することもわかりました。

片頭痛患者を対象にプラセボを用いた臨床試験では、マグネシウムを投与した患者は、プラセボ群と比べて有意に片頭痛発作頻度が減少したという報告もあります。

マグネシウムを用いた臨床試験は、国内外の研究機関でしばしば行われてきました。

これらの研究や調査をベースに、現在では「マグネシウムは片頭痛の発作頻度の減少や痛みの緩和に有用である」とされています。

参考:頭痛の診療ガイドライン 2021│頭痛の診療ガイドライン作成委員会

マグネシウムと片頭痛の関係

片頭痛発作の原因やきっかけはさまざまですが、片頭痛患者の多くがマグネシウム不足であることが分かっています。

マグネシウムが体内で300種類以上の酵素の働きをサポートしていること、また、血管の収縮と拡張のバランスを整える役割を果たしていることなどから、マグネシウムの摂取が片頭痛の緩和に有効である可能性が示唆されています。

加えて、マグネシウムには神経の興奮を抑えたり、筋肉の緊張を緩和したりする働きもあります。

肩こりや首のこわばりなど、片頭痛の間接的な原因に作用する点も、マグネシウムの利点といえるでしょう。

片頭痛緩和に役立つ食事と栄養

マグネシウムは片頭痛の緩和に役立ちますが、必須栄養素である「オメガ3脂肪酸」も、片頭痛の緩和に役立つことがわかっています。

ここからは、マグネシウムやオメガ3脂肪酸を豊富に含む食品をご紹介します。

マグネシウムを豊富に含む食品

マグネシウムを積極的に摂取するなら、普段の食事でマグネシウムを豊富に含む食品を摂るのがおすすめです。

以下は、マグネシウムを豊富に含む代表的な食品です。

| 食品名 | マグネシウム含有量(mg/100g) |

|---|---|

| あおさ(素干し) | 3200 |

| あおのり(素干し) | 1400 |

| 乾燥わかめ(素干し) | 1000 |

| アーモンド | 290 |

| 納豆 | 100 |

| 玄米 | 49 |

| ほうれん草(茹で) | 40 |

参照:食品成分データベース│文部科学省

オメガ3脂肪酸を多く含む食品

片頭痛対策には、DHAやEPA、α-リノレン酸などのオメガ3脂肪酸も有効です。

これらは神経の炎症を抑え、脳の働きをサポートする作用があります。アメリカ国立衛生研究所の研究でも、オメガ3脂肪酸と頭痛の発症率には明確な関連性があると示されています。

以下は、オメガ3脂肪酸を豊富に含む食品の一例です。

| 食品名 | α-リノレン酸 | EPA | DHA | n-3系脂肪酸合計 |

|---|---|---|---|---|

| 亜麻仁油 | 57.6g | 約57.6g | ||

| えごま油 | 58.3g | 約58.3g | ||

| チアシード(乾燥) | 18.5g | 約18.5g | ||

| くるみ(炒り) | 9.0g | 約9.0g | ||

| さば(焼き) | 0.79g | 1.23g | 約2.0g | |

| さんま(焼き) | 0.87g | 1.36g | 約2.2g | |

| いわし(生) | 0.69g | 1.08 | 約1.77g |

参照:食品成分データベース│文部科学省

参照:USDA FoodData Central│USDA

サプリメント

片頭痛の予防や軽減を目的とした補完的な手段として、サプリメントを活用するのもおすすめです。

片頭痛予防には、マグネシウム、ビタミンB2(リボフラビン)、コエンザイムQ10、ナツシロギク(フィーバーフュー)などのサプリメントがおすすめですが、特にマグネシウムは、先述した通り片頭痛の緩和や発作頻度の減少といった具体的な効果に期待できます。

ただし、サプリメントは医薬品ではないため即効性にはあまり期待せず、効果を得るために数ヶ月の継続的な摂取を続ける必要があります。体質や服薬状況により適さない成分もあるため、心配な方は導入前にかかりつけ医に相談しましょう。

参考:頭痛を予防するためのサプリメントはありますか?/江東区北砂│らいおんハート整骨院グループ

参考:我慢できない頭痛に効く食べ物や食事の注意点│おひさま脳神経外科・歯科

まとめ|マグネシウムで片頭痛に負けない体づくりを

片頭痛は、セロトニンやホルモンの影響、ストレスや栄養状態など、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こります。神経伝達物質や自律神経を整えるには、神経と血管のコンディションを調整するマグネシウムが欠かせません。

また、近年マグネシウムは、片頭痛の予防・緩和に有効なミネラルとしても注目されています。

片頭痛の症状緩和に向けて、まずは日々の食事で意識的にマグネシウムを取り入れ、必要に応じてサプリメントを活用するのがおすすめです。

マグネシウム不足が懸念される現代のライフスタイルを見直し、頭痛に負けない体づくりから始めましょう!