昔に比べて現代は、加工食品など栄養素が高くない食品を摂取する機会が多い傾向にあります。

たとえば昔は卵に納豆、海苔や味噌汁が当たり前だった朝の食卓も、現代では精製小麦で作られたパンや、手軽に済ませられるスナックなどで対応している方も多いでしょう。

その代わりの栄養源として、サプリメントを活用している方も多いはず。

特にマグネシウムや鉄分などのミネラルは、体のさまざまな働きを支える重要な栄養素として知られており、意識的に摂取している方も多いのではないでしょうか。

一方、こうしたミネラル類は「一緒に摂るタイミング」によって、体内での吸収効率が変わることがあるともいわれています。

中でもマグネシウムと鉄分は、摂取タイミングによって互いに吸収を妨げる可能性が指摘される組み合わせの一つなので、注意が必要です。

今回は、マグネシウムと鉄分を組み合わせて摂取する際に気をつけたいポイントや、食事やサプリメントでの工夫について、一般的な栄養知識の範囲でわかりやすくご紹介します。

サプリメントを上手に活用するヒントとして、参考にしてみてください。

結論:マグネシウムと鉄分を一緒に摂るのはNG

結論からいうと、マグネシウムと鉄分は、一緒に摂ると成分が競合し、吸収率が低下する可能性があるため、同時摂取は推奨されません。

そのメカニズムと、それぞれを摂取するタイミングについて解説します。

同時に摂取した場合の吸収率に注意

マグネシウムと鉄分は、両者とも「二価の陽イオン」として小腸の類似した経路を通って吸収されるとされています。

そのため、同時に摂ることで一部が競合する可能性があるのです。

こうしたミネラル同士の“吸収の競合”は、マグネシウムと鉄分だけでなく、カルシウムや亜鉛などのミネラルでも指摘されているため、特にサプリメントの形でまとめて摂取する場合には意識したいところです。

特に鉄分は、もともと吸収率があまり高くない栄養素とされており、体内への取り込みがデリケートであることから、摂取タイミングや食べ合わせなどに配慮する人も少なくありません。

マグネシウムとの同時摂取によって、鉄分の吸収が相対的に下がる可能性がある──というのが栄養学的な見方の一つです。

とはいえ、実際の吸収率には個人差があり、食品やサプリメントの形態、摂取量、体調などによって影響の出方は異なります。

そのため、「絶対に避けるべき」というものではなく、「摂取タイミングを少し意識する」という程度でも、日常の工夫としては十分でしょう。

マグネシウムと鉄分の理想的な摂取タイミングとは?

マグネシウムと鉄分を摂取する「時間をずらす」という工夫は、一般的な対策として知られています。

これはサプリメントに限らず、食事を通じて摂る場合でも同様です。

具体的には、1~2時間以上の間隔をあけることで、それぞれの栄養素が腸で吸収されるタイミングが重なりにくくなると考えられています。

たとえば、朝の食事時に鉄分を含む食品やサプリメントを取り入れ、夕食後にマグネシウムを意識した食材やサプリメントを取り入れる──といった具合です。

また、鉄分は空腹時に、マグネシウムは食後に摂る方が胃への負担が少ないと感じる人もいるため、ライフスタイルや体調に合わせてタイミングを調整するのも良いでしょう。

ただし、これらはあくまで一つの目安であり、すべての人にとって最適というわけではありません。

吸収率や体内での利用効率には個人差があるので、習慣化しやすい方法を見つけることが大切です。

サプリメントの上手な飲み方

サプリメントを取り入れる際は、それぞれの栄養素が持つ特性や、他の栄養素との組み合わせを意識することで、日常の栄養管理がよりスムーズになることがあります。

たとえば、鉄分はビタミンCと一緒に摂取することで、体内での利用がサポートされるとされており、果物や野菜などを含む食事と組み合わせる工夫がよく紹介されています。

一方、コーヒーや紅茶に含まれるタンニンや、カルシウム・マグネシウムなど一部のミネラルは、鉄の吸収に影響を与えることがあるとされているため、摂取のタイミングをずらす配慮がされることもあります。

マグネシウムに関しては、食事と一緒に摂ることで胃腸への刺激が和らぐと感じる人が多く、食後に取り入れやすいという声も。

サプリメントはあくまで“補助的な栄養摂取”の手段であり、食生活全体のバランスを整えることが基本です。

過剰摂取や偏りを避けるためにも、摂取量や目安を守りつつ、自分の体調やライフスタイルに合わせて活用しましょう。

マグネシウムと鉄分の働きと不足した場合の影響

マグネシウムと鉄分は、それぞれ体内で異なる重要な役割を担っており、健康維持を支える栄養素として知られていますが、逆に不足した場合はどのようなリスクがあるのでしょうか。

ここでは、それぞれの一般的な働きと、日々の食生活で意識される理由についてご紹介します。

マグネシウムの主な働きと不足した場合の影響

マグネシウムは一般的に、800種類以上の酵素反応に関与しているとされ、筋肉の動きや神経の伝達、エネルギーの生成、骨の健康など、健康を維持する上での多くのプロセスに関わっているといわれています。

そんなマグネシウムが不足すると、身体のリズムが乱れたり、疲れやすさや筋肉の緊張感、睡眠の質に関する変化を感じる人もいるようです。

ただし、こうした影響はマグネシウム単体に起因するとは限らず、他の栄養素や生活習慣など複合的な要因が関係していることも考えられます。

特にストレスや過度な運動、偏った食生活などはマグネシウムの消費量を高めるとされているため、現代のライフスタイルでは不足しがちな栄養素の一つとして話題になることも。

とはいえ、必要量や影響の出方には個人差があり、日常の食事を見直しながら、バランスよく栄養を摂取するのが基本です。

鉄分の主な働きと不足した場合の影響

鉄分は、体内で酸素の運搬を担う「ヘモグロビン」の構成成分として知られており、エネルギーの産生や体のさまざまな組織の働きを支える栄養素の一つとされています。

また、赤血球の生成や免疫機能の維持にも関与しているとされ、健康的な体づくりにおいて欠かせない存在でもあります。

鉄は、動物性食品に含まれる「ヘム鉄」と、植物性食品に含まれる「非ヘム鉄」に分類され、それぞれ体内での吸収率が異なります。

一般的にヘム鉄の方が吸収されやすいとされ、食材の選び方によって効率的な摂取を意識する方もいます。

鉄分が不足しがちな状況では、体がなんとなく重く感じたり、集中しづらかったり、息切れしやすかったりといった感覚を持つ方もいるようです。

特に月経のある女性は、鉄の必要量が高まることがあるため、日頃から意識的な鉄分の摂取がすすめられる場合もあります。

食事から上手にマグネシウムと鉄分を摂取するには?

マグネシウムと鉄分を、食事から上手に摂るにはどうすればいいのでしょうか。

ここでは、日々の食事で活用しやすい工夫をご紹介します。

マグネシウム・鉄分が豊富な食品を選ぶ

マグネシウムや鉄分は、特別な食材を用意しなくても、普段の食事の中で自然に取り入れられる栄養素です。

食材の選び方を少し意識することで、無理なく栄養バランスを整える工夫につながります。

マグネシウム・鉄分を豊富に含む代表的な食材を一覧にまとめました。

| 食品名 | マグネシウム含有量(100gあたり) |

|---|---|

| あおさ(素干し) | 3200mg |

| あおのり(素干し) | 1400mg |

| ひじき(乾燥) | 640mg |

| かぼちゃの種 | 557mg |

| 昆布(素干し) | 490mg |

| えんどう豆(乾燥) | 360mg |

| ごま(生) | 351mg |

| いわのり(素干し) | 340mg |

| カシューナッツ(生、無塩) | 292mg |

| あわ | 270mg |

| アーモンド(生、無塩) | 268mg |

| きなこ | 260mg |

| 青色大豆(乾燥) | 220mg |

| 玄米(生) | 143mg |

| 全粒粉 | 140mg |

| 木綿豆腐 | 130mg |

| あずき(乾燥) | 120mg |

| 玄米 | 110mg |

| ほうれん草(生、葉のみ) | 79mg |

| ハバネロペッパー(生) | 76mg |

| えだまめ(ゆで) | 72mg |

| マッシュルーム(生) | 42mg |

| サケ(生) | 27mg |

| バナナ | 27mg |

| ヨーグルト | 11mg |

| 食品名 | 鉄分含有量(100gあたり) |

|---|---|

| あさりの缶詰(水煮) | 30mg |

| 豚スモークレバー | 20mg |

| かたくちいわし(煮干し) | 18mg |

| しじみ(水煮) | 15mg |

| はぜのつくだ煮 | 12mg |

| 豚レバーペースト | 7.7mg |

| 牛ビーフジャーキー | 6.4mg |

| 和牛肉(もも/皮下脂肪なし/焼き) | 3.8mg |

| コンビーフ | 3.5mg |

| 焼き鳥缶詰 | 2.9mg |

毎食で意識的に摂る必要はありませんが、1日〜数日の食事全体を見渡しながら、こうした食材を適度に取り入れていくことで、栄養の偏りを防ぎやすくなります。

以下の記事では、ミネラルを摂取しつつダイエットにも活用できるヘルシーレシピをご紹介しています。ダイエットや料理に興味がある方は、ぜひ併せてご覧ください。

【料理研究家監修】マグネシウムたっぷりのオリジナルレシピ4選&ヘルシーメニュー5選

【料理研究家監修】マグネシウムたっぷりのオリジナルレシピ4選&ヘルシーメニュー5選

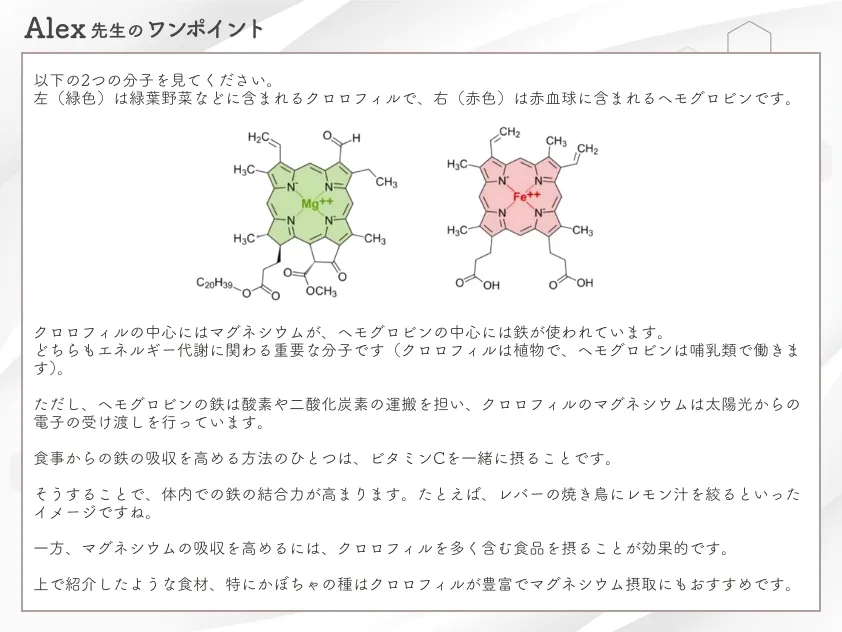

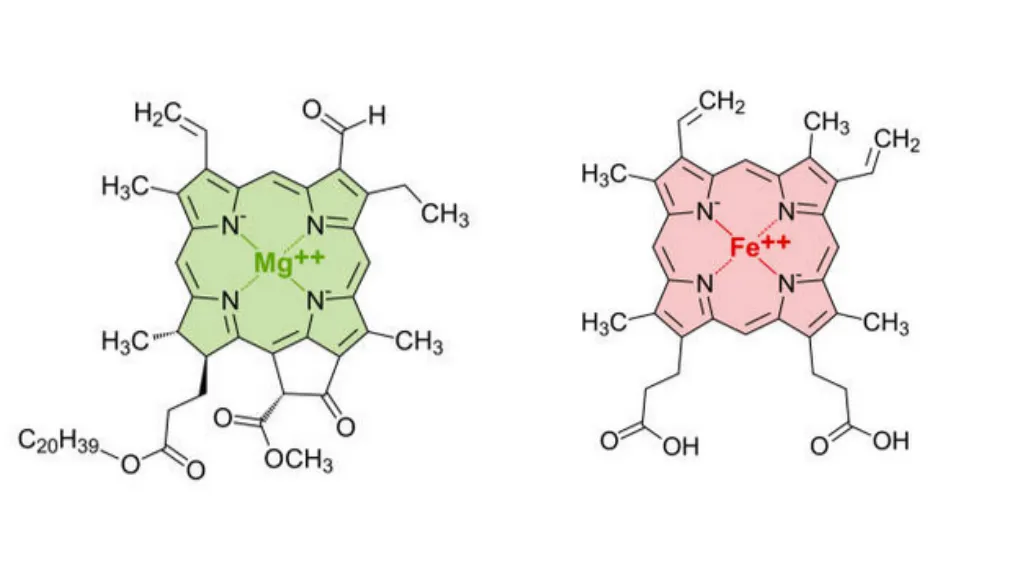

以下の2つの分子を見てください。左(緑色)は緑葉野菜などに含まれるクロロフィルで、右(赤色)は赤血球に含まれるヘモグロビンです。

クロロフィルの中心にはマグネシウムが、ヘモグロビンの中心には鉄が使われています。どちらもエネルギー代謝に関わる重要な分子です(クロロフィルは植物で、ヘモグロビンは哺乳類で働きます)。

ただし、ヘモグロビンの鉄は酸素や二酸化炭素の運搬を担い、クロロフィルのマグネシウムは太陽光からの電子の受け渡しを行っています。

食事からの鉄の吸収を高める方法のひとつは、ビタミンCを一緒に摂ることです。そうすることで、体内での鉄の結合力が高まります。たとえば、レバーの焼き鳥にレモン汁を絞るといったイメージですね。

一方、マグネシウムの吸収を高めるには、クロロフィルを多く含む食品を摂ることが効果的です。上で紹介したような食材、特にかぼちゃの種はクロロフィルが豊富で、マグネシウム摂取にもおすすめです。

食べ合わせを工夫する

栄養素は単独で働くのではなく、他の栄養素や食品成分との関係によって、体内での利用され方が変わることがあるとされています。

こうした“食べ合わせ”に少し気を配るだけでも、より自然に栄養バランスを意識できるかもしれません。

たとえば、鉄分はビタミンCを含む食品と一緒に摂ると、吸収をサポートするといわれています。

オレンジやいちご、ピーマンなどの食材を組み合わせたメニューは、見た目にも彩りが良いので取り入れやすいでしょう。

一方で、コーヒーや紅茶に含まれるタンニンや、乳製品に多く含まれるリン酸などは、鉄分の吸収に影響を及ぼす可能性があるとされるため、食後すぐの摂取を避けるという工夫をしている方もいます。

マグネシウムの場合、カルシウムとのバランスを意識することが紹介されることがあります。

両者は体内で拮抗的に働くとされているため、極端にどちらかに偏らないようにすることが、全体の栄養バランスを考える上での目安になります。

ただし、こうした食べ合わせの影響はあくまで一因であり、体調や摂取量、調理法などによってそれぞれの影響には個人差があります。

過度に意識しすぎず、自分の食生活の中で無理なくできる範囲で工夫を取り入れることが大切です。

吸収をサポートする栄養素を摂る

マグネシウムは、ビタミンB6と組み合わせて摂ると、代謝のサポートになるといわれています。

ビタミンB6は神経やたんぱく質代謝にも関わる栄養素であり、バナナ、鶏むね肉、サツマイモなどに多く含まれます。

鉄分に関連する栄養素としては、ビタミンB12や葉酸がよく知られています。

これらは赤血球の形成に関与しているとされ、動物性食品や緑黄色野菜から摂取することができます。

併せてたんぱく質も意識することで、栄養バランスの整った食事につながるでしょう。

調理を工夫する

マグネシウムや鉄分を含む食材は、調理方法によって含有量や摂取のしやすさが変化することがあります。

たとえば、マグネシウムは海藻や豆類、玄米などに多く含まれていますが、調理の際に茹ですぎると一部が水に溶け出してしまうこともあります。

そのため、汁ごと食べられるスープや煮込み料理にすることで、無駄なく栄養を取り入れやすいという意見もあります。

また、日常的に飲む水を「硬水」にすることも、マグネシウムを手軽に摂る方法の一つとして紹介されることがあります。

鉄分については、鉄鍋や鉄フライパンを使用することで、調理中に微量の鉄が料理に移ることがあるとされ、家庭でも手軽に取り入れられる工夫として注目されることがあります。

特に炒め物や煮物などに向いており、日常の食卓にもなじみやすい方法です。

鉄分サプリとの飲み合わせを注意したい栄養素や食品

鉄分は、サプリメントの形で摂取する場合、ほかの栄養素や食品成分との組み合わせに注意を向ける方もいます。

これは、鉄が体内で吸収される過程において、他の成分との相互作用が影響することがあるためです。

特にカルシウム、マグネシウム、亜鉛などのミネラル類は、鉄分と同じ経路で吸収されることがあるとされており、同時に大量に摂取すると競合が起こる可能性があるといわれています。

これらを一緒に摂ることで、鉄の吸収に影響が出る場合があるため、摂取タイミングをずらすといった工夫がされることも。

また、先述したようにコーヒーなどに含まれる「タンニン」や「カフェイン」、乳製品に含まれる「リン酸」も、鉄の吸収に影響を及ぼす可能性があるとされている一方、ビタミンCと一緒に摂取すると、鉄の吸収がサポートされることがあるという報告もあり、食事と合わせて工夫される方もいます。

たとえば、果物や野菜などビタミンCを含む食品を食事に加えると、無理なく自然な形で取り入れられるでしょう。

ただし、こうした影響には個人差があるため、一律の正解があるわけではありません。

日々の食生活全体のバランスを大切にし、自分に合った方法を見つけることが大切です。

まとめ|マグネシウムと鉄分は「ずらして」摂ろう!

マグネシウムと鉄分は、同時に摂取すると体内での吸収に影響が出る可能性があるとされていることから、摂取のタイミングに配慮する工夫が紹介されることもあります。

2時間以上の間隔をあけて摂取したり、朝と夜に分けて取り入れたりなど、日常生活のリズムに合わせて調整している方も多いようです。

これは、特定の栄養素を避けるというよりも、それぞれの働きを活かすための「工夫の一つ」に位置づけられるでしょう。

また、マグネシウムや鉄分を含む食材をバランスよく食事に取り入れることも大切です。

果物や野菜、肉や魚、豆類、海藻など、さまざまな食品を組み合わせることで、無理なく栄養バランスを整えやすくなるでしょう。

サプリメントを活用する場合も、「補助的な役割」として捉え、摂取量やタイミングに注意しながら、自分の体調やライフスタイルに合わせて上手に取り入れるのがおすすめです。

日々のちょっとした意識が、長期的な健康づくりに役立つかもしれません。