コーヒーは、誰もが身近に楽しんでいる飲み物の一つです。

朝の目覚めや仕事の合間のリフレッシュタイムに、コーヒーの香ばしい香りやほろ苦い味わいを楽しんでいる方は多いでしょう。

一方で、健康に関する話題では「コーヒーは体に良いのか悪いのか」という議論が長年続いており、その効果や影響についてはさまざまな研究が行われています。

中でも注目されているのが、コーヒーに含まれる「カフェイン」と「マグネシウム」との関係性です。

マグネシウムは、エネルギー産生や筋肉の収縮、神経の正常な働きを支える必須ミネラルであり、体内で多くの酵素反応に関わっています。

しかし現代の食生活では、加工食品や偏った食事の影響により、必要量を十分に摂取できていないケースも少なくありません。

また、一部では「カフェインの利尿作用により、マグネシウムが排出されやすくなる可能性」を懸念する声もあり、「実際はどうなの?」と疑問に感じている方は多いでしょう。

今回は、コーヒーに含まれる成分の特性や、マグネシウムとの関係性について科学的な視点から整理し、健康的にコーヒーを楽しむためのヒントをご紹介します。

コーヒーが好きな方も、健康に気を配っている方も、自分に合った賢い飲み方を見つける参考にしていただければ幸いです。

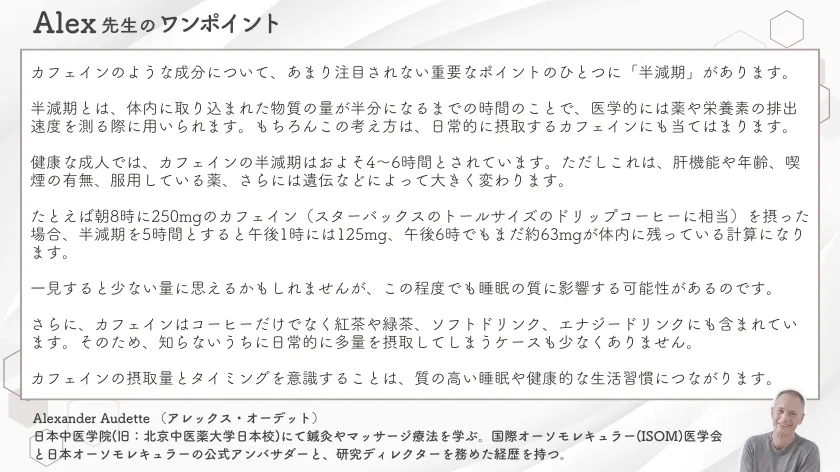

カフェインのような成分について、あまり注目されない重要なポイントのひとつに「半減期」があります。

半減期とは、体内に取り込まれた物質の量が半分になるまでの時間のことで、医学的には薬や栄養素の排出速度を測る際に用いられます。もちろんこの考え方は、日常的に摂取するカフェインにも当てはまります。

健康な成人では、カフェインの半減期はおよそ4〜6時間とされています。ただしこれは、肝機能や年齢、喫煙の有無、服用している薬、さらには遺伝などによって大きく変わります。

たとえば朝8時に250mgのカフェイン(スターバックスのトールサイズのドリップコーヒーに相当)を摂った場合、半減期を5時間とすると午後1時には125mg、午後6時でもまだ約63mgが体内に残っている計算になります。

一見すると少ない量に思えるかもしれませんが、この程度でも睡眠の質に影響する可能性があるのです。

さらに、カフェインはコーヒーだけでなく紅茶や緑茶、ソフトドリンク、エナジードリンクにも含まれています。そのため、知らないうちに日常的に多量を摂取してしまうケースも少なくありません。

カフェインの摂取量とタイミングを意識することは、質の高い睡眠や健康的な生活習慣につながります。

コーヒーに含まれるカフェインがマグネシウムの排出を促す?

コーヒーに含まれる成分の中で、特に注目されるのが「カフェイン」です。

カフェインは覚醒作用や集中力の維持など、日常生活におけるパフォーマンス向上に役立つ一方で、利尿作用があることでも知られています。

この利尿作用によって、体内から水分とともにミネラル類が排出される可能性があるという報告もあり、マグネシウムの排出への影響が一部で議論されています。

実際に、いくつかの研究では、カフェイン摂取後に尿中マグネシウムの排出が増加する傾向が示唆されています。

ただし、その影響は摂取量や個人差によって異なると考えられており、日常的に適量のコーヒーを飲む範囲であれば、マグネシウムの体内バランスに大きな影響を与えるものではないという意見も多くあります。

また、コーヒー自体にも微量ながらマグネシウムが含まれており、必ずしも一方的に排出を促すだけではないという見方も。

つまり、コーヒーの摂取が直接的にマグネシウム不足を引き起こすと断定するのは難しく、むしろ食事全体のバランスやライフスタイルの方が重要といえるでしょう。

もしマグネシウムの摂取量に不安がある場合は、食事において豆類、海藻、ナッツ類、玄米などを積極的に取り入れることで、無理なく補うことが可能です。

また、栄養摂取や健康状態に不安がある場合は、医師や管理栄養士などの専門家に相談するのがおすすめです。

コーヒーは体に良いのか悪いのか

コーヒーが健康に与える影響については、長年にわたりさまざまな見解が交わされてきました。

実際のところ、コーヒーは一概に「良い」「悪い」と言い切れるものではなく、飲む人の体質や生活習慣、摂取する量やタイミングによって影響が変わってきます。

たとえば、適量のカフェインは眠気の抑制や集中力の維持に役立つとされている一方、過剰に摂取すれば不眠や動悸、胃の不快感などを引き起こすことも。

また、コーヒーに含まれるポリフェノール類は抗酸化作用を持つことから、健康的な食生活の一部として注目されていますが、カフェインに敏感な人には注意が必要です。

つまり、コーヒーは「薬にもなりうるが、過ぎれば毒にもなる」ということ。

個々の体調やライフスタイルに合わせて、上手に付き合っていくことが大切です。

コーヒーの影響をより具体的に理解するためには、まずその成分や栄養価、摂取量の目安などを整理しておくのがいいでしょう。

次項では、コーヒーに含まれる主な成分や、豆の種類や焙煎度による違い、理想的な摂取量について詳しくご紹介します。

コーヒーに含まれる主な成分

コーヒーは、味や香りだけでなく、その成分にも多くの注目が集まる飲み物です。

主に含まれているのは、以下のような成分です。

・カフェイン…最もよく知られている成分で、覚醒作用や集中力の維持に役立つとされます。中枢神経を一時的に刺激し、眠気を軽減する働きがあります。

・クロロゲン酸…コーヒー豆に含まれるポリフェノールの一種で、抗酸化作用があるとされています。浅煎りのコーヒーに多く含まれ、香りにも影響します。

・トリゴネリン…コーヒー豆に含まれるアルカロイドで、焙煎時に香りのもとになる成分(ニコチン酸など)に変化します。

・ミネラル(マグネシウム、カリウムなど)…微量ながら体に必要なミネラルも含まれており、日常的な飲用によって一定量を摂取することができます。

これらの成分は、コーヒーの味わいや香り、飲用後の感覚に関わっているだけでなく、健康との関連性が高いことからさまざまな視点で研究されてきました。

ただし、それぞれの成分が体に与える影響は、摂取量や個人の体質によって異なります。

たとえば、カフェインの影響を受けやすい方は、少量でも心拍数の上昇や不安感を感じることも。

一方で、普段からコーヒーを飲み慣れている方にとっては、集中力の維持や気分のリフレッシュに役立つと感じられることもあるでしょう。

また、健康への影響については、コーヒーの摂取だけでなく、生活全体のバランスや他の食習慣との関連で考えることが重要です。

豆の種類や焙煎で変わる栄養価

コーヒーの風味や香りは、豆の品種や焙煎の度合いによって大きく異なりますが、実は栄養成分にも違いが生まれることが知られています。

普段何気なく飲んでいるコーヒーも、選び方によって成分の含有量やバランスが変わるため、好みや目的に応じて選ぶと、コーヒーの世界がより楽しくなるかもしれません。

コーヒー豆の代表的な品種には、「アラビカ種」と「ロブスタ種」があります。

・アラビカ種…香りが豊かで酸味があり、比較的カフェイン含有量が少なめです。世界中のスペシャルティコーヒーの多くがこの品種を使用しています。

・ロブスタ種…苦味が強く、アラビカ種よりもカフェイン含有量が高いのが特徴です。価格も比較的安価で、インスタントコーヒーやブレンドの一部に使われることが多いです。

次に焙煎度ですが、浅煎り・中煎り・深煎りによって含まれる成分の量に差が出ます。

・浅煎り…クロロゲン酸などのポリフェノールが多く残る傾向があり、酸味が強く爽やかな味わいになります。

・中煎り〜深煎り…焙煎が進むほど酸味が抑えられ、苦味や香ばしさが際立ちます。一方でポリフェノールの一部は熱によって分解されやすいため、含有量はやや減少する傾向にあります。

また、焙煎の過程でトリゴネリンなどの成分も変化し、香りや味の違いにも影響します。

焙煎によってカフェインの量が大きく変わるわけではありませんが、抽出方法(エスプレッソやドリップ)や粉の粗さ、湯温によって抽出される成分の量が変わる点にも注意が必要です。

つまり、コーヒーの栄養価や風味をより楽しみたい場合は、「どんな豆を、どう焙煎したか」に注目するのがおすすめ。

日々の一杯をより満足度の高いものにするためにも、自分の好みに合った豆選びから始めてみましょう。

コーヒーの理想的な摂取量

コーヒーは日常的に楽しむ飲み物として親しまれていますが、適切な摂取量を意識することが重要です。

特にカフェインの摂取量は、体質や年齢、生活リズムによって適正範囲が異なるため、自分に合った量を知っておくことが大切です。

一般的に、健康な成人であれば1日あたり3〜4杯(カフェイン換算で約300mg程度)を目安に飲むと、体への負担が少ないとされています。

この程度の範囲内であれば、日常生活に支障をきたすリスクが低く、飲みすぎによる不調の心配も少ないとされているためです。

一方、体質的にカフェインに敏感な方は、少量の摂取でも不眠や動悸、緊張感などの不調を感じる場合があります。

こうした方は、カフェインを含む飲料全体の摂取量に注意し、コーヒーの量を調整したり、カフェインレス(デカフェ)を活用したりするなどの工夫が求められます。

また、欧米を中心としたいくつかの疫学的研究では、適度なコーヒー摂取と健康指標との関連が報告されており、日常生活の中で無理なく取り入れることが推奨されています。

ただし、これらの研究はあくまで特定の集団を対象としたものであり、すべての人に当てはまるとは限りません。

効果や影響について過度に期待することなく、個々の体調を最優先に考えることが大切です。

ちなみに、カフェインの影響は摂取のタイミングにも関係します。

特に就寝の数時間前の摂取は、眠りの質に影響する可能性があるため、夕方以降は控えめにするのがおすすめです。

コーヒーを取り入れる時間帯や飲むペースを工夫し、無理なく楽しみましょう。

コーヒーが体に良いとされる理由

コーヒーに含まれる成分の中には、体に良いとされる働きを持つものもあり、飲み方次第では日常の健康維持に役立てることも可能です。

ここでは、コーヒーが体に良いとされる理由をいくつかの視点からご紹介します。

抗酸化物質(クロロゲン酸、ポリフェノール)が豊富

コーヒーには、クロロゲン酸やその他のポリフェノールといった「抗酸化物質」が豊富に含まれています。

抗酸化物質とは、体内で発生する活性酸素の働きを抑える物質のことを指し、日常的な酸化ストレスに対する防御の一端を担っているとされています。

クロロゲン酸は、コーヒー豆に多く含まれるポリフェノールの一種で、特に浅煎りのコーヒーに多く残っている傾向があります。

焙煎が進むと熱によって一部が分解されてしまうため、抗酸化成分を重視する場合は浅煎りを選ぶのも一つの方法です。

ポリフェノールは植物由来の成分で、コーヒーだけでなく赤ワインや緑茶、カカオなどにも含まれています。

日々の食事の中でこれら複数の食品からポリフェノールを摂取することで、体内の栄養バランスを整えてサポートする一助になると考えられています。

なお、これらの抗酸化物質の働きについては、あくまで食品に含まれる成分が体内で一定の作用を示す可能性があるという研究結果に基づいており、「病気を予防する」「治療に効果がある」といった医薬品的な効能を示すものではありません。

健康的な食生活を構成する一要素として、バランス良く取り入れることが望ましいとされています。

なお、抗酸化作用を目的としてコーヒーを多量に摂取することは推奨されていません。

摂取量やタイミングを調整しながら、日々の食習慣の一部として無理なく楽しむのポイントです。

特定の疾患のリスク低下が報告されている

コーヒーと健康の関係については、国内外で多くの疫学研究が行われており、その中にはコーヒーを日常的に飲む人においていくつかの疾患リスクが低下する傾向が見られたという報告もあります。

たとえば、欧米を中心とした大規模な観察研究では、コーヒーの習慣的な摂取が2型糖尿病、パーキンソン病、アルツハイマー病、肝機能障害などのリスクと逆相関を示す傾向があると報告された例があります。

こうした傾向は、コーヒーに含まれる抗酸化物質やカフェイン、その他の生理活性成分が関係している可能性があると考えられています。

ただし、これらの研究結果はあくまで「統計的な関連性」を示したものであり、コーヒーそのものが特定の疾患を予防・治療するという因果関係を証明するものではありません。

また、研究対象の集団や生活環境の違いによって結果は異なることがあり、すべての人に当てはまるとは限らない点にも注意が必要です。

加えて、研究論文や報道で紹介されている内容をもとに「コーヒーを飲めば病気にならない」といった誤解をしないよう気をつけましょう。

健康維持には、食事、運動、睡眠など日々の生活全体のバランスが重要であり、コーヒーはその中の一つの要素として楽しむのが適切です。

集中力アップ・脂肪燃焼促進効果など

コーヒーに含まれる代表的な成分である「カフェイン」は、私たちの神経系に作用し、日常のパフォーマンスやコンディションに影響を与えることがあるとされています。

たとえば、適量のカフェイン摂取により、眠気の軽減や注意力の維持に役立つ可能性があることが、複数の研究で示唆されているということです。

特に、仕事や勉強の前にコーヒーを飲むことで、集中しやすくなったと感じたことがある人も多いのではないでしょうか。

これは、カフェインが脳内のアデノシン受容体に作用し、覚醒状態を保ちやすくすると考えられているためです。

また、カフェインは運動パフォーマンスとの関係でも注目されています。

一部の研究では、運動前に適度なカフェインを摂取することで、持久力が向上したり、エネルギーの消費効率が変化したりする可能性が示されています。

これにより、脂肪の代謝が促されるケースがあると報告されることも。

ただし、こうした作用には個人差があり、誰にでも同じような効果があるとは限りません。

また、カフェインを過剰に摂取すると、むしろ動悸や不安感、胃の不快感などのマイナスの影響が出ることも。

日常生活においても、朝の目覚めの一杯や、軽い運動前のタイミングでコーヒーを取り入れることで、自分にとって快適なリズムをつくる手助けとなるかもしれません。

コーヒーが体に悪いとされる理由

カフェインは、摂取量が一定を超えると眠れなくなったり、心拍数が上がったりするケースがあるので注意が必要です。

ここでは、コーヒーを摂取する際に気をつけたいポイントを整理し、体に合った飲み方を見つけるためのヒントをご紹介します。

カフェインによる影響

コーヒーに含まれるカフェインは、少量であれば集中力や覚醒感の向上など、日常生活にプラスとなる働きが期待される一方で、過剰に摂取すると体にさまざまな負担をかける可能性がある成分でもあります。

たとえば、カフェインを摂取しすぎると、不眠、動悸、胃の不快感、焦燥感などの症状が出ることがあります。

これらの反応は、カフェインが中枢神経を刺激しすぎることによるものと考えられています。

特に、夕方以降や就寝前に多量のカフェインを摂取すると、入眠が難しくなったり、睡眠の質が低下する可能性があるため注意が必要です。

また、カフェインの影響を受けやすい体質の人(カフェイン感受性が高い人)は、少量でも上記のような反応が現れることがあります。

これには遺伝的な要因や日頃の生活習慣も関係しており、自分自身の体調や感覚をもとに摂取量を調整することが重要です。

健康な成人であっても、1日のカフェイン摂取量の上限については一定の目安があり、一般的には400mg(コーヒー3〜4杯程度)程度までが適量とされています。

ただし、体格や年齢、他にカフェインを含む飲料・食品を摂っているかどうかによっても影響が異なるため、一概に「何杯まで大丈夫」と言い切ることはできません。

カフェインを日常的に楽しむ場合は、自分の体調や生活リズムに合わせて無理のない範囲で取り入れることが大切です。

また、睡眠トラブルや動悸、不安感などが気になる場合は、一度カフェインの摂取タイミングや量を見直してみるのも有効です。

妊婦・高血圧・不安症状のある人には注意が必要

妊婦の方や高血圧の傾向がある方、不安感を感じやすい方は、日常のカフェイン摂取に注意が必要です。

妊娠中のカフェイン摂取については、いくつかの国や機関で摂取上限が設けられており、たとえば世界保健機関(WHO)や欧州食品安全機関(EFSA)では、1日あたり200〜300mg以内に抑えることが推奨されています。

これはコーヒーでいうとおおよそ1〜2杯程度に相当します。

胎児の発育や妊娠経過への影響を避けるため、コーヒーの量や他のカフェイン含有飲料(紅茶、緑茶、エナジードリンクなど)とのバランスを見ながら調整することが大切です。

高血圧のある方についても、カフェインの影響を受けやすい可能性があります。

コーヒーを飲むと一時的に血圧が上昇することがあるため、医師の指導を受けながら、日常の飲用習慣を見直すことが望ましいとされています。

ただし、コーヒーの影響は個人差が大きく、すべての人に同様の反応が起こるわけではありません。

また、不安症状が出やすい方やストレスを感じやすい方にとっても、カフェインは神経を刺激する作用があるため、不安感を助長することがあります。

気分の変動が気になる場合は、カフェインの摂取量を控えめにし、状況に応じてデカフェ(カフェインレス)のコーヒーに切り替えるのも一つの方法です。

まとめると、以下のような人はカフェインの過剰摂取に気をつけましょう。

| 対象 | カフェイン摂取における注意点 | 推奨される量・対応 |

| 妊婦 | 胎児への影響を避けるため摂取量に制限あり | 1日200〜300mg以内(コーヒー約1〜2杯)、他の飲料との合計にも注意 |

| 高血圧の方 | 一時的に血圧を上昇させる可能性がある | 医師の指導に基づき摂取量を調整、過剰摂取を避ける |

| 不安感が強い方 | 神経刺激により不安や焦燥感が増す場合がある | カフェインを控えめにし、必要に応じてデカフェを活用 |

気になる症状がある場合は、医師や専門家に相談しながら、無理のない取り入れ方を検討するのがおすすめです。

利尿作用によるミネラル排出の懸念

カフェインには利尿作用があることが知られており、コーヒーを飲んだ後にトイレが近くなると感じる方も多いはずです。

この利尿作用により、体内の水分だけでなく、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどのミネラルも尿中に排出されやすくなることが、一部の研究で報告されています。

特にマグネシウムやカルシウムといったミネラルは、体の機能維持に欠かせない成分であり、慢性的に不足するとさまざまな健康リスクが懸念されます。

ただし、通常の食生活を送っていれば、コーヒーによる一時的なミネラル排出が直ちに栄養不足につながるわけではないと考えられています。

重要なのは、コーヒーだけに着目するのではなく、日々の食事全体のバランスを整えることです。

栄養バランスの整った食習慣を意識することで、安心してコーヒーを楽しみやすくなります。

マグネシウムが豊富な食品については、「【24選】マグネシウムを豊富に含む食品ランキング|効率的な摂取方法&簡単献立例」で詳しく解説しています。

食習慣の見直しに興味がある方は、上記をはじめ以下の関連記事もぜひ参考にしてください。

【料理研究家監修】マグネシウムたっぷりのオリジナルレシピ4選&ヘルシーメニュー5選

【料理研究家監修】マグネシウムたっぷりのオリジナルレシピ4選&ヘルシーメニュー5選

マグネシウムの補給にはわかめが最適!手軽に始められるミネラル習慣

マグネシウムの補給にはわかめが最適!手軽に始められるミネラル習慣

また、水分補給の面でも、コーヒーだけに頼らず、水やミネラルバランスの整った飲料を併用することが望ましいとされています。

特に運動後や汗をかいた後など、ミネラルの喪失が増えるタイミングでは、意識的に水分や電解質を補いましょう。

「電解質」とは?マグネシウムが担う電解質としての重要な役割を解説

「電解質」とは?マグネシウムが担う電解質としての重要な役割を解説

コーヒーの飲みすぎに注意すべき人

コーヒーは適量であれば日常生活に心地よい刺激を与えてくれる飲み物ですが、体質や体調によっては、飲みすぎが体への負担となることもあります。

特に、健康上の理由や栄養状態に注意が必要な人にとっては、コーヒーの成分が思わぬ影響を与える可能性も。

ここでは、コーヒーを日常的に飲む際に注意しておきたい人の特徴と、適切な飲み方について解説します。

腎臓機能に問題がある人

腎臓は、体内の老廃物や余分な水分・電解質を尿として排出する役割を担う重要な臓器です。

そのため、腎機能が低下している方は、日常的に摂取する飲み物や食品にも配慮が必要とされています。

コーヒーに含まれるカフェインには利尿作用があり、尿の回数や量が増えることで体内のミネラルバランスが変化する可能性があります。

健康な人であれば自然に調整される範囲でも、腎機能が十分に働いていない方にとっては、体への負担が大きくなることも。

また、カフェインによって心拍数や血圧が一時的に上がるケースもあるため、腎臓疾患に限らず、心血管系にリスクのある方も注意が必要です。

特に慢性腎疾患(CKD)などの診断を受けている方は、医師の指導のもとでカフェイン摂取の可否や量を判断することが重要です。

高カフェイン感受性の人

カフェインは、少量であっても体に作用することがある成分で、その影響の感じ方には大きな個人差があります。

特に「高カフェイン感受性」と呼ばれる体質の人は、他の人よりも少ない量のカフェインで、動悸や不眠、焦燥感、胃の不快感などを感じやすい傾向があります。

このような反応は、体内でのカフェインの代謝スピードが遺伝的に遅いことなどが関係しているとされており、同じ量を摂取しても、人によってまったく異なる影響が現れることも。

また、ストレスがたまりやすい時期や睡眠が不足しているときなど、体調によっても感受性が一時的に高まることがあります。

高カフェイン感受性の方がコーヒーを楽しみたい場合は、摂取量を控えめにしたり、カフェインの少ない浅煎りのコーヒーを選んだり、あるいはデカフェコーヒーに切り替えるなどの工夫が有効です。

また、飲む時間帯も重要で、特に夕方以降の摂取は避けるのが望ましいとされています。

自分がカフェインに敏感かどうかわからない方は、日々の体調の変化やコーヒーを飲んだ後の反応を記録すると把握しやすくなるはずです。

ミネラル不足の傾向がある人

現代の食生活では、加工食品の多用や野菜・海藻類の摂取不足などにより、マグネシウムやカルシウム、鉄分などのミネラルが不足しやすい傾向があるといわれています。

こうした栄養素は、体のさまざまな働きを支える重要な役割を担っており、慢性的に不足すると疲れやすさや集中力の低下を感じることも。

コーヒーに含まれるカフェインには利尿作用があり、尿とともにミネラルが排出されやすくなる可能性があるため、もともとミネラルが不足気味の方は注意が必要です。

特に、女性や高齢者、偏食傾向のある方は、必要な栄養素が不足しがちなケースが多く見られます。

ただし、コーヒーの摂取が直接的にミネラル不足を引き起こすわけではなく、日々の食事を通じて必要な栄養素をしっかりと補っているかどうかが重要です。

また、マグネシウムを活用する方法には、食事や飲料として口から食べたり飲んだりするだけでなく、エプソムソルト(硫酸マグネシウム)などを利用したマグネシウム風呂を楽しむ方法もあります。

マグネシウム風呂は、特に筋肉の緊張などを和らげてリラックスしたい方におすすめです。

手軽なリラックス習慣として取り入れやすい方法なので、興味がある方は「マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康」も併せてご覧ください。

マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法

マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法

健康的なコーヒー習慣を作るために

コーヒーは、飲み方やタイミングを工夫することで、より快適で健康的に楽しむことができます。

ここでは、胃腸への負担を抑える方法や、栄養バランスを保つ工夫、カフェイン感受性が高い人向けの選択肢など、実践しやすいコツをご紹介します。

コーヒーの飲み方のコツ

コーヒーを飲むタイミングや組み合わせる食品に少し気を配るだけで、体への負担を減らすことができます。

コーヒーをより健康的に楽しむために、以下のポイントを意識しましょう。

- 空腹時の摂取を避ける

- 添加物をできるだけ避ける

- 就寝前数時間の摂取を控える

まず、空腹時のコーヒーは胃への刺激が強くなる可能性があるため、食後に飲むのがおすすめです。

食事と一緒に摂ることで、胃腸への負担を抑えつつ、コーヒーの風味も楽しめます。

また、コーヒーに砂糖やクリームを多く加えると、カロリーや糖分の摂りすぎにつながることがあります。

ブラックが苦手な方は、加える量を少しずつ調整して、自分の飲みやすいバランスを見つけると良いでしょう。

飲む時間帯にも注意が必要です。

カフェインの作用は数時間持続するため、繰り返しになりますが就寝前の数時間は控えましょう。

このように、ちょっとした工夫でコーヒーをより安心して楽しむことができます。

体調や生活リズムに合わせて、自分に合った飲み方を意識することが、健康的なコーヒー習慣への第一歩です。

コーヒーと相性の良い組み合わせ

コーヒーをより健康的に楽しむためには、どんな食品と一緒に摂るかも大切なポイントです。

特に、コーヒーに含まれるカフェインには利尿作用があるため、ミネラル類の排出が気になる方は、栄養価の高い軽食と組み合わせるのがおすすめです。

先述したナッツ類やバナナのほか、マグネシウムやポリフェノール、食物繊維などを豊富に含むチョコレート(カカオ70%以上のビターチョコ)などは、味わいの面でもコーヒーと相性が良いのでおすすめ。

その他、全粒パンやチーズなどの軽い食事と一緒に楽しむことで、血糖値の急上昇を抑えながらコーヒーを味わうこともできます。

甘いお菓子や高脂質のスイーツばかりを組み合わせると、糖分やカロリーの過剰摂取につながることもあるため、バランスを意識しましょう。

日々のコーヒータイムを少し工夫するだけで、栄養面にも配慮した習慣に変えることができますよ。

デカフェやノンカフェインの活用

カフェインの摂取を控えたい時や、夜のリラックスタイムにコーヒーを楽しみたい場合には、「デカフェ」や「ノンカフェイン」のコーヒーを活用するのがおすすめです。

これらは、カフェインの含有量を抑えたり、ほぼゼロに加工したりしたコーヒーで、味や香りを楽しみながらもカフェインの影響を受けにくいのが特徴です。

特に次のような方におすすめです。

- 就寝前にコーヒーを飲みたい方

- カフェイン感受性が高く、動悸や不眠を感じやすい方

- 妊娠中や授乳中など、カフェイン制限が必要な方

最近では、デカフェでも高品質な豆を使用した製品が増えており、通常のコーヒーに近い味わいを楽しめるようになってきました。

抽出方法や製造工程も多様化しており、より自然な製法のものを選ぶことも可能です。

デカフェを活用することで、体調や時間帯に応じてコーヒーを楽しむ選択肢が広がるでしょう。

まとめ|コーヒーを賢く飲んで健康習慣に変えよう!

コーヒーは、その風味や香りだけでなく、適量を守って楽しむことで日々の生活に心地良いリラックスタイムを提供してくれる飲み物です。

カフェインやポリフェノールなど、含まれる成分には注目すべき特徴も多くありますが、影響は人それぞれ。

体質や体調、生活スタイルに合わせて、上手に付き合っていくことが大切です。

「コーヒー=体に良いor悪い」と単純に判断するのではなく、自分に合った飲み方を見つけることが、健康的な習慣づくりへの第一歩となるでしょう。

朝の一杯で気分を整えたり、食後にほっと一息ついたりする時間は、日々の生活に彩りを与えてくれるものです。

コーヒーを「ほどよく、賢く」楽しみながら、心と体にやさしい習慣へとつなげていきましょう。