普段はあまり目にしませんが、私たちが暮らす空間には、肉眼では見えない小さな最近やウイルスがたくさん存在しています。

人間の体には免疫機能が備わっているため、通常はあまり問題になりませんが、中には深刻な感染症につながることもあります。

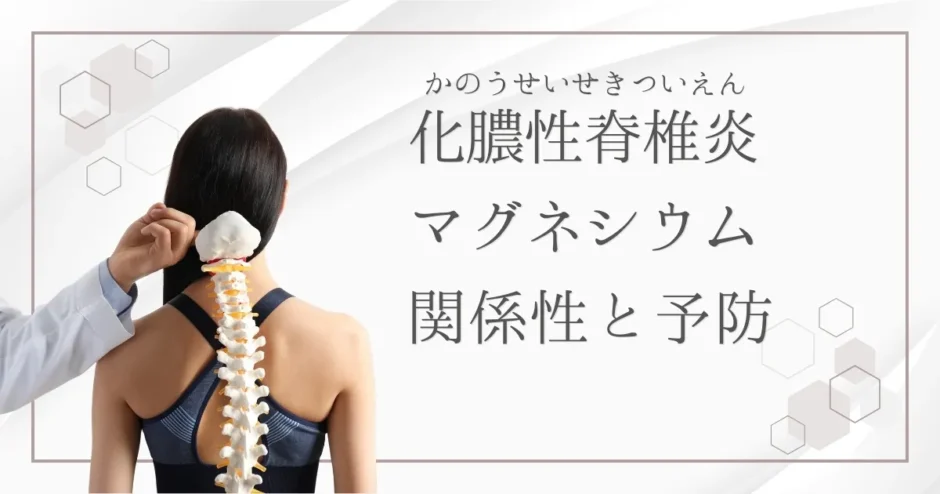

たとえば、脊椎に細菌が感染し、強い炎症や痛みを伴う「化膿性脊椎炎」もその一つです。

化膿性脊椎炎は発熱や背部痛といった症状から始まり、進行すると歩行困難や神経障害を引き起こす場合も。

一方で、近年は「体調回復を支える要素」として、栄養面の研究も進んできました。

中でも注目されているのが、ミネラルの一つである「マグネシウム」です。

マグネシウムは骨や代謝、血管機能などに関わるとされ、炎症反応との関連も報告されている重要な栄養素です。

今回は、化膿性脊椎炎の特徴や治療法、栄養学的な観点から見たマグネシウムとの関連を整理して解説します。

※マグネシウムの摂取が病気を予防・治療するものではなく、本記事で紹介する内容はあくまで健康維持の参考情報としてご覧ください。

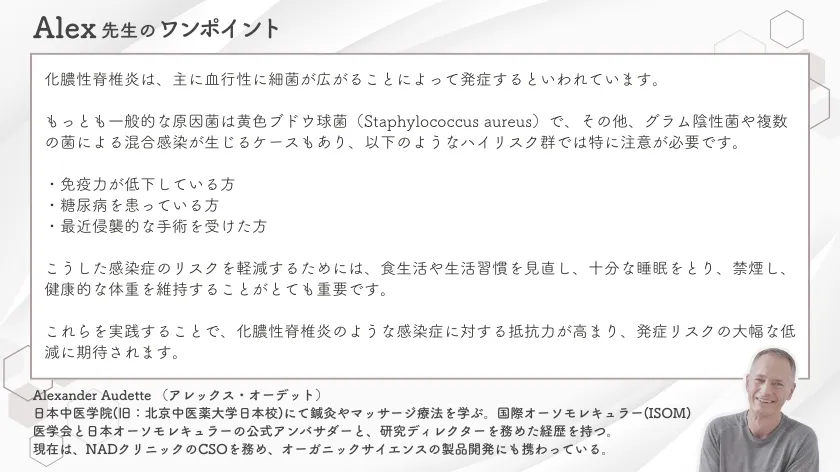

化膿性脊椎炎は、主に血行性に細菌が広がることによって発症するといわれています。もっとも一般的な原因菌は黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)で、その他、グラム陰性菌や複数の菌による混合感染が生じるケースもあり、以下のようなハイリスク群では特に注意が必要です。

・免疫力が低下している方

・糖尿病を患っている方

・最近侵襲的な手術を受けた方

こうした感染症のリスクを軽減するためには、食生活や生活習慣を見直し、十分な睡眠をとり、禁煙し、健康的な体重を維持することがとても重要です。

これらを実践することで、化膿性脊椎炎のような感染症に対する抵抗力が高まり、発症リスクの大幅な低減に期待されます。

化膿性脊椎炎とマグネシウムの関係

はじめに、マグネシウムが炎症調整、血流サポート、骨代謝の観点でどのように関連しているのかを整理して見ていきましょう。

炎症を抑えるミネラルとしての役割

炎症は、体が細菌やウイルスなどの侵入に反応して起こる自然な防御機能です。

とはいえ、炎症が過剰に続くと周囲の組織を傷つけ、回復を妨げる要因となることがあります。

マグネシウムは、炎症反応に関与するサイトカイン(IL-6、CRP、TNF-αなど)の働きと関連していることが研究で示唆されています。

体内に十分な量のマグネシウムが存在する場合、免疫細胞のバランスが保たれやすく、炎症反応が適切な範囲で進む可能性があると考えられています。

逆に、マグネシウム不足の状態だと、炎症マーカーが上昇しやすくなる傾向が報告されており、慢性的な炎症と関連する可能性があるといわれています。

血流促進と酸素供給のサポート

脊椎に炎症や感染が起こると、その周囲の血流が滞り、酸素や栄養が届きにくくなることがあります。

また、血流の悪化は組織の修復を妨げる要因の一つと考えられています。

マグネシウムは血管平滑筋の働きに関与しており、血管の柔軟性を保つ上で重要なミネラルとされています。

そのため、適切なマグネシウムの摂取は、血流や循環機能の維持をサポートする可能性があると考えられているのです。

さらに、マグネシウムはエネルギー代謝にも不可欠で、ATP(細胞のエネルギー源)の生成に関与しています。

血流の働きとエネルギー供給の両面から、マグネシウムは体の回復過程を支える栄養素として注目されているのです。

骨の修復過程をサポート

化膿性脊椎炎では、炎症が進行すると骨や椎間板が損傷することがあります。

こうしたダメージからの回復には、骨を構成するミネラルや代謝に関わる栄養素のバランスが重要です。

マグネシウムは、カルシウムやリンとともに骨に存在し、骨のミネラル代謝に関与していることが知られています。

また、骨形成に必要な酵素反応の補因子としても働き、骨代謝の環境を整える役割を持つとされています。

さらに、カルシウムが過剰に沈着して骨が硬くなりすぎるのを防ぐ調整機能にも関わっていると報告されており、骨の柔軟性を保ちながら健やかな代謝を支える可能性があります。

化膿性脊椎炎とは

ここからは、化膿性脊椎炎の代表的な症状や経過、治療の流れについて整理していきましょう。

化膿性脊椎炎の主な症状と経過

化膿性脊椎炎の初期症状として多いのは背部痛や腰痛で、筋肉痛や疲労と区別がつきにくいのが特徴です。

また、発熱や倦怠感を伴う場合もあります。

病気が進行すると痛みが強くなり、安静にしていても改善しにくくなることがあります。

さらに炎症が神経に及ぶと、しびれ、歩行の不安定さ、排尿・排便に関する不調などが現れるケースも報告されています。

経過は数週間から数か月に及ぶことが多く、適切な治療を受けないまま放置すると、慢性的な痛みや骨の変化が残る可能性も。

そのため、持続する背部痛や発熱がある場合には、自己判断せず医療機関での診断を受けることが重要です。

化膿性脊椎炎の治療と予後

化膿性脊椎炎の治療は、抗菌薬の投与が基本です。

原因菌を特定し、その種類に合わせて抗菌薬が選択されます。

治療期間は数週間から数か月に及ぶこともあり、点滴や内服での長期管理が必要となります。

膿瘍(うみ)が大きい場合や、神経の圧迫が強く日常生活に支障が出ている場合には、外科的手術によって膿の除去や脊椎の固定を行うケースもあります。

予後については、適切な時期に治療を受ければ改善が期待できますが、高齢者や糖尿病、免疫機能が低下している方では再発や重症化のリスクが高まることも知られています。

そのため、治療を続けながら生活習慣や栄養状態の管理を並行して行うことが望まれます。

重要なのは、「早期発見・早期治療」です。

腰痛や背部痛に発熱を伴う場合には、放置せず必ず医療機関を受診しましょう。

マグネシウムとは

ここから、マグネシウムを中心に、化膿性脊椎炎に関連する栄養学的な視点についても見ていきましょう。

マグネシウムの基本的な役割

マグネシウムは体内で幅広い働きを担うミネラルであり、800種類以上の酵素反応に関与するとされています。

主な役割としては、以下のようなものがあげられます。

- エネルギー産生…細胞のエネルギー源であるATPの生成に必要な補因子として働きます。

- 神経と筋肉の働き…神経伝達物質の放出や筋肉の収縮・弛緩に関与しています。

- 骨の形成と維持…カルシウムやリンとともに骨に蓄えられ、骨代謝の調整を支えています。

- ミネラルバランスの調整…カルシウムやカリウムと相互作用し、心臓や血管の機能に影響を与えるとされています。

このようにマグネシウムは、直接的に病気を「治す」ものではありませんが、健康を意識する上で欠かせない存在です。

日常生活の中で不足しがちな栄養素の一つともされているので、食事から意識的に取り入れるよう心掛けたいところです。

マグネシウムの化膿性脊椎炎への影響

化膿性脊椎炎の治療の中心は抗菌薬や外科的治療であり、栄養素によって病気を直接治すことはできません。

しかし、回復を支える観点から、マグネシウムが栄養学的に注目されている現実もあります。

マグネシウムは炎症反応や血流の調整、骨代謝に関わるとされ、健康維持をサポートする栄養素の一つです。

特に長期的な抗菌薬治療は腸内環境に影響を与え、ミネラル吸収の効率を下げる可能性が指摘されています。

そのため、栄養不足が続くと体の回復過程に影響を及ぼす懸念があるとされています。

これに対し、マグネシウムを含む食品(例:ナッツ、豆類、海藻、魚介など)を日常の食事に取り入れることは、体の栄養状態を整える一助となるでしょう。

ただし、サプリメントを利用する場合は、服薬との相互作用の可能性もあるため、医師や薬剤師に相談しながら活用すると安心です。

マグネシウムが不足する原因

マグネシウムは多くの食品に含まれているものの、現代の食生活では不足しやすい栄養素の一つといわれています。

主な要因として、以下があげられます。

| マグネシウムが不足する原因 | 説明 |

|---|---|

| 食生活の乱れ | 加工食品や外食中心の食生活では、豆類・海藻・魚介類などの摂取が不足しやすい。 |

| アルコール摂取 | 飲酒量が多いと、マグネシウムの吸収や排泄バランスに影響を与える可能性がある。 |

| ストレスや疲労 | 精神的・身体的ストレスが続くと、体内でのマグネシウム消費量が増えるとされる。 |

| 薬の影響 | 一部の利尿薬や抗菌薬などは、マグネシウムの排泄を促進する場合がある。 |

| 加齢 | 高齢になると消化・吸収機能が低下し、マグネシウム不足が起こりやすくなる。 |

| 長期治療・入院 | 食欲低下や栄養バランスの乱れが起こりやすく、慢性的な不足につながることがある。 |

特に、長期治療や入院生活が続くと食欲低下や栄養バランスの乱れが起こりやすく、マグネシウム不足を招くことがあります。

日常の食事でマグネシウムをはじめとした各種ミネラルが不足しないよう、バランスの良い栄養摂取を意識しましょう。

化膿性脊椎炎を予防・対策するために

感染症にかかりにくい体調を保ったり、早めに異変に気付いたりするには、免疫機能を支える栄養素の摂取、規則正しい生活習慣、十分な休養、早期受診の心掛けが大切です。

ここでは、日常生活で意識できる具体的なポイントを整理していきます。

可能性脊椎炎と免疫力

私たちの体は、日々さまざまな細菌やウイルスにさらされています。

免疫機能は、それらを排除し健康を守るための基本的な防御システムです。

免疫機能が低下すると、体内に侵入した細菌を抑え込む力が弱まり、感染症が重症化するリスクが高まることがあります。

化膿性脊椎炎もその一例で、糖尿病や腎疾患などの基礎疾患を持つ人や高齢者では注意が必要とされています。

免疫を支えるためには、十分なタンパク質、ビタミン、ミネラル(特にマグネシウムや亜鉛)が欠かせないと考えられています。

ただし、栄養素の摂取が直接「病気を防ぐ」「治す」という意味ではなく、体調を整える基盤づくりとして重要である点を理解しておくことが大切です。

免疫力を高めるためにできること

免疫機能を支えるためには、栄養だけでなく生活習慣や休養など、日常の積み重ねが大切です。

ここでは、健康管理の観点から意識したい具体的なポイントを整理してみましょう。

生活習慣の改善

免疫機能を健やかに保つためには、まず日常生活のリズムを整えることが基本です。

規則正しい睡眠、栄養バランスの取れた食事、適度な運動は、体調維持を支える重要な要素です。

不規則な生活や偏った食事は、体の回復力や代謝に悪影響を与える可能性があります。

小さな習慣の積み重ねが、長期的に健康を支える基盤となるため、自分の生活リズムを見直すことが大切です。

休養と栄養の両立

体を健やかに保つためには、十分な睡眠と休養が欠かせません。

休養をとることで心身の疲労が回復し、体調を整えやすくなります。

同時に、栄養バランスのとれた食事を意識することも大切です。

まずはタンパク質・ビタミン・ミネラルを含む多様な食品を組み合わせて摂取することを意識してみましょう。

休養と栄養の両立は、免疫機能を含めた全身の健康をサポートする基盤となります。

リハビリと再発予防

治療を終えた後は、筋力や体力を徐々に取り戻すことが重要です。

医師や理学療法士の指導のもとで行うリハビリは、回復を支える大切なプロセスといえるでしょう。

また、適度な運動によって関節や筋肉を動かし続けることは、体力の維持や生活の質の向上につながります。

こうした取り組みが長期的に健康を守り、再発リスクを軽減する一助になると考えられています。

無理のない範囲で継続し、自分の体調に合わせた運動を取り入れることが大切です。

物理的に感染を避ける

日常生活の中でできる感染予防の基本は、清潔な環境を保つことです。

たとえば、手洗いやうがいを習慣化することは、体内への細菌やウイルスの侵入を防ぐ有効な手段とされています。

また、タオルや食器の共用を避ける、換気を心掛けるといった小さな工夫も、感染症のリスクの軽減につながる知恵です。

こうした衛生習慣を継続することが、健康を守る基本的な姿勢です。

持病を治療する

糖尿病や心疾患、腎疾患といった持病がある場合、それらを適切に管理することは感染症リスクを下げる上でとても重要です。

たとえば、血糖値や血圧が不安定な状態が続くと、免疫機能が低下しやすくなると指摘されています。

そのため、定期的に医療機関を受診し、医師の指導に沿って治療や服薬を続けることが大切です。

持病を安定させることは、全身の健康維持にもつながるのです。

背部痛・腰痛を自分で判断しない

背部痛や腰痛は多くの人が経験する症状ですが、必ずしも単なる疲労や筋肉痛とは限りません。

特に発熱や強い倦怠感を伴う場合には、感染や炎症など別の要因が関わっている可能性があります。

自己判断で様子を見続けると、症状が長引いたり悪化したりすることもあるため、異常を感じた時は早めに医療機関を受診することが望ましいでしょう。

免疫力をサポートするアイテムを活用する

日常生活の中で、食事だけでは十分に栄養をとりにくいと感じる場合には、食品や栄養補助食品を活用するのも一つの方法です。

たとえば、マグネシウムを含むナッツ類や豆類、海藻、発酵食品などは、体調維持を支える栄養源として知られています。

サプリメントを利用する場合には、服薬との相互作用や摂取量に注意することが大切です。

使用を検討する際は医師や薬剤師に相談し、自分の体調に合った方法を選ぶようにしましょう。

こうした工夫を組み合わせることで、免疫機能を支える基盤づくりに役立てることができます。

まとめ|炎症と闘う体を整えよう

化膿性脊椎炎は、進行すると生活の質を大きく損なう可能性がある病気です。

しかし、早期発見と適切な治療を受けることで改善が期待できることも知られています。

医療による治療に加え、日常生活の中で体調管理を意識することで、早めの予防や対策がしやすくなるでしょう。

また、日常的にできる健康サポートとして、マグネシウムをはじめとする各種栄養素の積極的な摂取も忘れてはいけません。

特にマグネシウムは、炎症反応や血流、骨代謝など体の基本的な働きに関与しているため、健康維持を支える基盤として注目されています。

日ごろから健康に配慮した習慣を心掛けつつ、自分の体に違和感や症状を感じた時には、早めに医療機関を受診しましょう。