「歩くたびに股関節が痛む…」

「階段の上り下りがつらい…」

こんな症状に悩まされているなら、股関節にトラブルを抱えている可能性があります。

たとえば「変形性股関節症」の場合、股関節の軟骨がすり減ることで関節が変形してしまい、慢性的に痛みや違和感が表れる場合があります。

放置すると症状が悪化し、日常生活に大きな支障をきたすことも。

股関節のトラブルの原因はさまざまですが、いずれにせよ加齢や運動不足などによる筋力の低下や、体が柔軟性を失うことで起こる場合があります。

これらに対策するには適度な運動習慣や生活習慣の見直しなどが大切ですが、手軽に始められる健康習慣として「マグネシウム」の活用が注目されています。

マグネシウムは筋肉や神経の機能を調整し、体の内側から健康をサポートする重要なミネラルです。

今回は、変形性股関節症の概要や主な原因・症状に加えて、マグネシウムの役割や具体的な取り入れ方、日常でできる健康習慣について詳しく解説します。

変形性股関節症とマグネシウムの関係性について

変形性股関節症は、股関節の痛みやこわばりが伴う症状です。

これには筋肉の緊張や炎症、血流の悪化が深く関係しているため、体を総合的にケアする意識が大切です。

近年、健康効果が話題になってきているマグネシウムは、筋肉や神経の健康維持に関わるミネラルとして注目されています。

まずはマグネシウムの基本的な役割について解説します。

マグネシウムの主な役割

マグネシウムは、私たちの身体の中で「補酵素」として欠かせない働きを担っています。

補酵素とは、酵素が体内でスムーズに化学反応を起こすために必要な栄養素のことで、ビタミンやミネラルがその役割を果たします。

マグネシウムもその一つであり、健康維持にとって非常に重要な存在です。

酵素というと、消化酵素などが思い浮かぶかもしれませんが、実は心臓の拍動、思考、筋肉の収縮、ホルモンの分泌調整など、体のあらゆる働きに深く関わっています。

酵素がなければ、私たちは糖質・脂質・タンパク質といった栄養素を摂っても、それをエネルギーとして活用することができません。

つまり、酵素が働かなければ、いくら栄養を取り込んでも体はうまく機能しないということです。

その酵素の働きをサポートするのが、マグネシウムなのです。

なお、食事から酵素を摂っても、消化の過程で分解されてしまうため、体内の酵素として利用されることはほとんどありません。

その点、マグネシウムは800種類以上の酵素の働きを活性化する力を持っており、代謝や健康の土台を支える非常に大切なミネラルです。

変形性股関節症とは?

変形性股関節症は、股関節の軟骨がすり減ったり、骨そのものが変形したりすることで、痛みや動きにくさを引き起こす慢性疾患です。

初期は軽い違和感から始まりますが、進行すると歩行や立ち上がりが困難になることもあり、日常生活に大きな支障をきたすケースも。

特に中高年の女性に多く見られ、加齢や体重増加、姿勢のクセなどが原因となるケースが少なくありません。

できるだけ早めに対策し、悪化を防ぎたいところです。

ここでは、変形性股関節症の具体的な原因や症状、発症しやすい傾向について詳しく解説します。

変形性股関節症の主な原因

変形性股関節症の原因はさまざまですが、主な原因として次のようなものがあげられます。

- 加齢による軟骨の摩耗

- 先天性股関節脱臼や形成不全

- 肥満による股関節への過度な負担

- 長時間の立ち仕事や運動による酷使

また、日本小児整形外科学会によると、変形性股関節症を患う方の大半は女性で、発育性股関節形成不全の後遺症や股関節の形成不全といった子供の時の病気や発育障害の後遺症が80%程度を占めるといわれています。

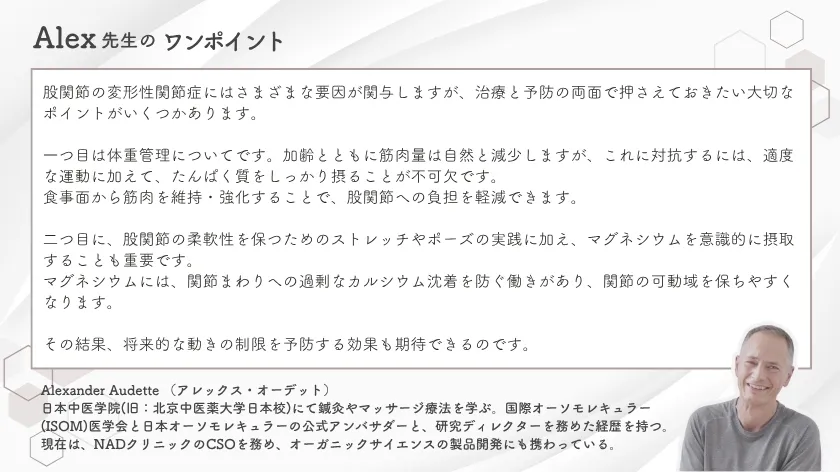

股関節の変形性関節症にはさまざまな要因が関与しますが、治療と予防の両面で押さえておきたい大切なポイントがいくつかあります。

一つ目は体重管理についてです。加齢とともに筋肉量は自然と減少しますが、これに対抗するには、適度な運動に加えて、たんぱく質をしっかり摂ることが不可欠です。食事面から筋肉を維持・強化することで、股関節への負担を軽減できます。

二つ目に、股関節の柔軟性を保つためのストレッチやポーズの実践に加え、マグネシウムを意識的に摂取することも重要です。マグネシウムには、関節まわりへの過剰なカルシウム沈着を防ぐ働きがあり、関節の可動域を保ちやすくなります。その結果、将来的な動きの制限を予防する効果も期待できるのです。

参考:赤ちゃんの股関節脱臼―正しい知識と早期発見のために―│日本小児整形外科学会

変形性股関節症の主な症状

以下は、変形性股関節症に見られる主な症状です。

- 歩き始めや立ち上がるときの股関節の痛み

- 階段の昇降が困難になる

- 足を組んだりあぐらをかくのがつらい

- 歩行時に足を引きずるようになる

- 股関節の可動域が制限されていく

これらの症状は徐々に進行し、放っておくと歩行困難や手術の必要性にまで発展することもあります。

変形性股関節症を発症しやすい人

以下に該当する方は、変形性股関節症に注意し、十分なケアを行うのがおすすめです。

- 40代以上の女性(特に閉経後の骨量低下が影響)

- 肥満傾向のある人

- 運動不足で筋力が低下している人

- 先天的に股関節に問題を持っている人

変形性股関節症のリスクを低減するには、早期の予防と対応が重要です。

変形性股関節症には、本項の解説の通りさまざまな要因が関わっていますが、治療や予防の観点から、さらに補足しておきたい大切なポイントがあります。

まず体重管理についてですが、加齢に伴い筋肉量は徐々に減少していきます。これを防ぐには、適度な運動に加え、食事でたんぱく質の摂取量を意識的に増やすことが欠かせません。

また、股関節の柔軟性を維持するためにストレッチやヨガのポーズを行うことに加えて、マグネシウムを積極的に摂ることも重要です。マグネシウムには、関節まわりへの過剰なカルシウム沈着を防ぐ働きがあり、関節の可動域を保ち、将来的な動きの制限を予防する効果が期待できます。

次項では、日常で気軽に取り入れやすい簡単なストレッチ法とヨガのポーズをいくつかご紹介します。

股関節にアプローチするためのストレッチとポーズ

すべてのポーズにおいて、5~10回の深い呼吸を目安に体勢を維持することを意識してください。

また、つま先を常に鼻の方向へ向けるよう意識することで大腿四頭筋が活性化され、ハムストリングスの過伸展を防ぐことができます。

①股関節を支える筋肉へのアプローチ

このポーズは、股関節を支える筋肉に軽い負荷を与える運動です。

直立状態から腰を落とし、組んだ両手をしっかりと上にあげましょう。

背筋を伸ばすことで、股関節回りへの筋肉にアプローチしやすくなります。

また、上にあげた手を目線で追うことで、自然と背筋が伸びやすくなります。

②股関節の可動域へのアプローチ

床に座って、両方の足裏を合わせます。

次に、足を両手でしっかりつかみ、身体の方に引き寄せましょう。

こうすることで、自然と股関節の可動域を広げる運動になります。

しっかりと効かせるために、背筋を伸ばすことも忘れないでください。

体勢が整ったら、画像のように背筋を伸ばしたまま上体をゆっくりと前へ倒してみましょう。

無理をする必要はありません。

心地良いと感じる範囲で調整してください。

ケガや事故を防ぐため、決して急な動きをせず、ゆっくり動くことを心掛けましょう。

③ストレッチバンドを利用する

ストレッチバンドやトレーニングチューブなどを利用して、股関節の運動を試みることも可能です。

バンドの先端を輪に結んだら、写真のように片足に引っかけ、足をあげましょう。

手で軽くバンドを引っ張りながら、立てた足をゆっくりと横に倒していきます。

これを片足ずつ何度か繰り返すことで、股関節を優しくほぐすことができます。

④立ち木のポーズ

最後に紹介するのは、ヨガの「立ち木のポーズ」です。

このポーズでは、体幹のバランスを保つために腹筋をしっかりと使うことが大切です。また、足の置き場所については、初心者は足首、中級者はふくらはぎ、上級者は膝の上(太ももの内側)に置くのが基本です。

膝の上に足を置くのは、膝関節に余分な負担がかかってしまうため避けましょう。

やり方は、直立の状態から左脚を軸足にし、右足裏を内ももにつけます。両手は胸の前で合掌し、もし余裕があればそのまま両手を天へ上げて、穏やかな呼吸を繰り返します。

ふらつかなくなってきたら、背筋をピンと伸ばしたり、天に掲げた両手を見るように顔も上に上げて天を仰いでみたりなど、より高度なポーズに挑戦してみてください。

立ち木のポーズでどうしてもふらふらしてしまい、バランスに不安がある場合は、壁に背中をつけた状態で立ち、そこから「立ち木のポーズ」に入る方法もおすすめです。

この方法は、立ち木のポーズを安全かつ安定的に練習できるのがメリットです。

変形性股関節症の予防&対策法

股関節に違和感や異常を感じたら、一人で悩まずに整形外科など適切な医療機関にて診察してもらいましょう。

その上で、日ごろから股関節をはじめご自分の体を十分に労わり、具体的にケアするのが理想的です。

以下に、多角的な対策法をご紹介します。

股関節のストレッチと体操

毎日5~10分程度でかまわないので、股関節のストレッチや体操を心掛けましょう。

股関節周辺の筋肉をやわらげることで、痛みを軽減したり可動域を維持したりするのが狙いです。

仰向けに寝た状態で膝を抱えるストレッチや、仰向けのまま股関節を左右に開く運動など、まずは軽いストレッチ・運動から始めると良いでしょう。

椅子に座って太ももを上げる体操も、手軽に取り組める股関節の運動としておすすめです。

ただし、違和感や痛みがある状態で無理に続けると、かえって股関節への負担が大きくなってしまう可能性があります。無理のない範囲で、毎日少しずつ続けることが大切です。

無理のない筋トレ

軽いストレッチや運動に慣れてきたら、無理のない範囲で筋トレに挑戦してみるのも良いでしょう。

太ももの前側(大腿四頭筋)やお尻の筋肉(中殿筋)を鍛え、股関節をサポートする筋肉を強化する目的があります。

たとえば、椅子に浅く座って膝を伸ばしたり、横向きに寝て脚をゆっくり上げ下げしたり。

筋トレといっても、特殊な道具やマシンを使う必要はありません。

自重で行える簡単な運動から始めましょう。

体重管理と生活習慣の改善

股関節は、体の重心を支える重要な部位です。それだけに股関節にかかる負荷は大きく、体重の約3倍の力がかかるといわれています。

つまり、体重が増えるとそれだけで股関節に大きな負担がかかるということ。

股関節への負担を軽減するなら、減量を視野に入れるのも良いでしょう。

体重を減らすとなると、当然食事など生活習慣の見直しが必要になってきます。

野菜中心の食事にシフトし、間食も見直しましょう。もちろん飲酒や、それに伴うおつまみの摂取なども再考が必要です。

また、食事内容を見直すだけでなく、よく噛んで食べる習慣をつけたり、毎日の歩行などの軽い運動を継続したりする意識も大切です。

マグネシウムの活用

変形性股関節症のセルフケアとして、マグネシウムは、体のめぐりや健康維持を意識する上で取り入れやすい成分の一つです。

先に説明したように、マグネシウムは体内のさまざまな酵素反応に関わるミネラルであり、食事や皮膚からの吸収、サプリメントなどを通して補うことができます。

たとえば、かぼちゃの種やくるみなどのナッツ類、わかめやひじきといった海藻類、納豆や豆腐などの大豆製品、玄米や雑穀などの穀物にはマグネシウムが含まれています。

野菜ではほうれん草やモロヘイヤ、果物ではバナナやアボカドもおすすめの食材です。

これらの食品を日々の食卓に取り入れることで、栄養バランスを整える助けになります。

また、マグネシウムを含む入浴剤(エプソムソルトなど)が、心身をリラックスさせる習慣として活用されることもあります。

入浴後にマグネシウムオイルやクリームを使用し、気になる部分を優しくマッサージするのも、リラックス効果を高める習慣としておすすめです。

よりスムーズにマグネシウムを摂取したい場合は、マグネシウムを含むサプリメントを活用する方法もあります。

飲みやすさや体への負担の少なさを考慮し、クエン酸マグネシウムやグリシン酸マグネシウムといったタイプが選ばれるケースも。

ただし、体質や体調により合う・合わないがあるため、使用にあたっては用量・用法を守り、体調に変化があれば使用を中止するようにしましょう。

特に腎臓に持病がある方や薬を服用中の方は、事前に医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

血行を促す温熱ケアと冷え対策

変形性股関節症のつらさをやわらげるためには、股関節周辺の血流を整えることも一つのポイントです。

冷えが続くと筋肉や関節まわりがこわばりやすくなるため、温める習慣を取り入れて体を優しく労わりましょう。

たとえば、湯たんぽや温熱パッドを使って股関節のまわりをじんわり温めることで、リラックスしやすくなる方もいます。

また、お風呂にゆっくり浸かって全身を温めることは、心身の緊張をほぐす上でも有効とされています。

入浴の際には、ぬるめのお湯(38〜40℃前後)で15~20分ほど浸かると、無理なく体を温めることができます。

寒い季節や冷房の効いた室内では、股関節まわりが冷えないようにレッグウォーマーや腹巻き、厚手の下着などを活用するのも良いでしょう。

特に女性は下半身の冷えを感じやすいため、衣類の選び方一つでも体の快適さが変わってきます。

温かい飲み物を意識的に摂ったり、水分をしっかり補給したりなど、体の内側から温める工夫も役立つでしょう。

ただし、過度に温めすぎたり、痛みが強いときに無理に温熱ケアを行ったりするのは禁物。

炎症が強い場合は一時的に冷やすなど、状態に応じた対応が必要です。

日常生活の姿勢や動作の見直し

変形性股関節症と向き合うには、日常の姿勢や動作を見直すことがとても大切です。

長時間の同じ姿勢は関節に負担をかけやすいため、こまめに立ち上がったり、軽く体を動かす習慣を心掛けましょう。

また、座るときは足を組まず、椅子に深く腰掛けて骨盤を立てるように意識すると、股関節への偏った負担を減らしやすくなります。

低すぎる椅子や柔らかいソファは立ち上がる時に負担がかかることがあるため、座面の高さにも注意が必要です。

歩行時には左右の体重バランスに気をつけ、靴はクッション性があり歩きやすいものを選びましょう。

片側の肩だけで重い荷物を持ったり、物を拾う時は腰をしっかり落としたりなど、ちょっとした動作の積み重ねが、股関節のケアにつながります。

まとめ|変形性股関節症は多角的にケアしよう!

変形性股関節症は、加齢や生活習慣によって進行する慢性の関節疾患ですが、早めの対策と継続的なケアによって、痛みの軽減や進行の予防が可能です。

マグネシウムをはじめとする栄養管理や運動、姿勢の工夫、冷え対策など、複数の視点からのセルフケアを組み合わせることで、日々の暮らしの中でできることがたくさんあります。

「これ以上悪くしたくない」「少しでも痛みを軽くしたい」と感じている方は、今できる小さな一歩から始めてみましょう。