わいわい楽しいお酒の席。

でも、つい飲みすぎて翌朝の頭痛や吐き気、だるさに悩まされる──そんな経験はありませんか?

一日を寝て過ごすことになったり、仕事や家事に支障が出たりと、二日酔いの影響は意外と大きいものです。

そこで注目したいのが、サプリメントを活用した「二日酔い対策」。

サプリメントは肝臓でのアルコール分解を助けたり、消耗した栄養素を補ったりと、翌朝のコンディションをサポートしてくれる心強い味方です。

もちろん、二日酔いを避けたければ「お酒を飲みすぎないこと」が一番大切ですが、どうしても避けられない飲み会や深酒になりそうな日は、事前の対策が肝心です。

今回は、二日酔いの不快感をやわらげるおすすめサプリメント7選と、効果的な摂取タイミングや注意点をわかりやすく解説します。

お酒と上手に付き合いながら、翌日も元気に過ごすための参考になれば幸いです。

お酒の飲みすぎを楽にするおすすめサプリメント7選

それではさっそく、アルコール代謝や肝臓の働きをサポートする成分を中心に、飲みすぎた翌日の不調を少しでも和らげるのに役立つ7つのサプリメントをご紹介します。

1. マグネシウム(グリシン酸Mg・クエン酸Mg)

マグネシウムは、体内で800種類以上の酵素反応に関わる重要なミネラルで、エネルギーの産生、神経の伝達、筋肉の収縮・弛緩など、さまざまな生理機能を支えています。

特に注目したいのは、アルコールの代謝過程においてマグネシウムが大量に消費されてしまう点。

飲酒によりマグネシウムが不足すると、疲労感や頭痛、筋肉のけいれん、だるさなど、いわゆる二日酔いの症状が出やすくなる可能性があります。

また、マグネシウムは肝臓の解毒作用にも関わっているため、アルコールによる肝臓への負担を和らげたいときにも有用とされています。

中でも、グリシン酸マグネシウムやクエン酸マグネシウムは体への吸収率が高く、胃腸への刺激が比較的少ないため、サプリメントとしてとても使いやすいタイプです。

摂取のタイミングは、飲酒前や就寝前にマグネシウムを取り入れることで、翌朝のスッキリ感をサポートしやすくなるでしょう。

さらに、ナッツ類や海藻、大豆製品など、マグネシウムを豊富に含む食品からも日常的に摂取しておくと、体内のミネラルバランスを維持しやすくなります。

【料理研究家監修】マグネシウムたっぷりのオリジナルレシピ4選&ヘルシーメニュー5選

【料理研究家監修】マグネシウムたっぷりのオリジナルレシピ4選&ヘルシーメニュー5選

2. ビタミンB群サプリ(B1・B2・B6・ナイアシン)

ビタミンB群は、アルコールを分解・代謝する上で欠かせない栄養素です。

特にビタミンB1は、糖質の代謝や神経の働きを助け、飲酒によって生じる「だるさ」や「倦怠感」を和らげる働きがあるとされています。

また、アルコールの代謝過程では体内のビタミンB群が大量に消費されるため、飲酒量が多い方ほど慢性的に不足しやすいミネラルともいわれています。

ビタミンB2やB6、ナイアシン(ビタミンB3)も、肝臓での代謝や神経の正常な働きに関与しており、不足すると頭痛や気分の落ち込み、集中力の低下といった二日酔い症状が出やすくなることがあります。

そのため、これらを含む総合的なビタミンB群サプリを活用することで、アルコールによる消耗を補い、翌朝の不調を軽減する一助となります。

サプリメントとして選ぶ際は、ビタミンB群がバランスよく配合されているものを選ぶのがポイント。

飲酒前や就寝前の摂取がおすすめで、特に食事が不規則な方やおつまみ中心の飲み方をする方には、意識して補いたい成分です。

水溶性のため過剰摂取によるリスクは比較的低いですが、用量は守って活用しましょう。

3. しじみエキス(オルニチン)

しじみに含まれるアミノ酸の一種「オルニチン」は、肝臓の機能をサポートする成分として注目されています。

オルニチンは、体内でアンモニアの分解を促進する「尿素回路(オルニチンサイクル)」の一部として働き、肝臓にかかる負担を軽減するとされています。

アルコールを摂取した際、肝臓ではその分解や解毒のために多くのエネルギーが必要になりますが、オルニチンを補うことでこの作業をスムーズに行えるようサポートしてくれるのです。

また、しじみは昔から「肝臓に良い食品」として知られ、二日酔い対策としてしじみ汁を飲む習慣がある地域もあります。

最近はしじみに含まれる有効成分を凝縮した「しじみエキス」や「オルニチンサプリ」が市販されており、手軽に取り入れられる点も魅力ですね。

オルニチンの摂取は、飲酒前または就寝前が効果的とされており、翌朝の疲労感や気分の悪さを軽減するなどのサポートが期待できます。

さらに、オルニチンは肝機能の改善だけでなく、成長ホルモンの分泌を助けるといった報告もあり、疲労回復や美容目的で活用する人も増えています。

しじみエキスのサプリは、日頃の肝臓ケアにも役立つアイテムとして、飲酒習慣のある方におすすめです。

4. タウリン

タウリンは、体内のさまざまな機能を支える含硫アミノ酸の一種で、肝臓の解毒機能を助ける働きがあることから、二日酔い対策としても注目されています。

エナジードリンクや栄養ドリンクにも配合されていることが多く、疲労回復のサポート成分としても知られています。

アルコールを摂取すると、肝臓はその分解と無毒化のためにフル稼働します。

タウリンは、この肝臓の働きをサポートし、アルコールの代謝によって生じる有害物質「アセトアルデヒド」の分解を助けることで、翌朝の頭痛や吐き気、倦怠感といった二日酔い症状の軽減に役立つとされています。

また、タウリンには細胞膜の安定化や胆汁の分泌促進、心機能のサポートなど多くの生理機能があり、日常的な健康維持にも役立ちます。

お酒をよく飲む方にとっては、肝臓を守りながら疲れをためにくくするための「予防的ケア」としても適しているサプリメントといえるでしょう。

飲酒前にタウリンを含むサプリメントを摂っておくことで、アルコール代謝がスムーズに行われやすくなります。

食品から摂る場合は、タコやイカ、貝類に多く含まれているため、これらをおつまみとして選ぶのも良い方法でしょう。

タウリンは比較的安全性が高く、習慣的に摂取しても副作用のリスクは少ないとされていますが、サプリメントを選ぶ際には成分の含有量や他成分とのバランスを確認するようにしましょう。

5. ウコン(クルクミン)

ウコンは、古くから「肝臓によい食材」として親しまれてきた生姜科の植物で、カレーなどの香辛料としても使われています。

ウコンに含まれる黄色の色素成分「クルクミン」には、強い抗酸化作用と抗炎症作用があり、アルコールの代謝を促進するとともに、肝臓の解毒作用をサポートする働きがあるとされています。

アルコールを摂取すると、肝臓ではそれを無毒化するために大量の酵素が必要になりますが、クルクミンはこの代謝酵素の働きを助けることで、アルコールの分解をスムーズにし、アセトアルデヒドなどの有害物質の蓄積を防ぐサポートとなるのです。

また、クルクミンは胆汁の分泌を促進する働きもあり、脂っこい料理と一緒にお酒を飲んだときの消化の手助けにもなります。

ウコンのサプリメントは、飲酒の30分〜1時間前に摂るのが効果的とされており、飲みすぎた翌日のだるさや頭痛の予防に役立ちます。

最近では、ドリンクタイプやカプセルタイプ、ゼリータイプなど、さまざまな形状で手軽に摂れる商品が増えています。

ただし、ウコンの摂りすぎはかえって肝臓への過度な負担につながる恐れがあるため、推奨摂取量を守ることが重要です。

特に肝疾患がある方や薬を服用中の方は、使用前に医師へ相談するようにしましょう。

なお、クルクミンの吸収率は単体ではあまり高くないため、「黒コショウ由来のピペリン」など吸収を助ける成分と一緒に配合されているサプリを選ぶと、より効率よく働かせることができます。

6. ビタミンC

ビタミンCは、私たちの体にとって非常に重要な水溶性ビタミンで、強力な抗酸化作用を持っています。

お酒を飲むと体内ではアルコールの分解によって「アセトアルデヒド」などの有害物質が発生し、これらが活性酸素を増加させることで細胞にダメージを与えるといわれています。

ビタミンCは、この活性酸素を抑える働きがあるため、飲酒による酸化ストレスから身体を守るサポートになるのです。

また、ビタミンCは肝臓の解毒作用を助け、免疫力を維持するのにも役立ちます。

特に飲み会の翌日に感じる「体のだるさ」や「風邪っぽさ」は、アルコールによる免疫機能の一時的な低下が関係している場合もあるため、ビタミンCの摂取が体調維持に一役買ってくれるでしょう。

摂取のタイミングとしては、飲酒前あるいは就寝前に摂るのがおすすめです。

ビタミンCは体内に蓄積されにくいため、こまめに補給することが重要です。

サプリメントだけでなく、キウイ、オレンジ、赤ピーマン、ブロッコリーなど、フルーツや野菜からの摂取も意識しましょう。

近年は、疲労回復をサポートする目的で、高濃度のビタミンCを配合したドリンクタイプのサプリも人気です。

ただし、過剰に摂取するとお腹がゆるくなることがあるため、摂取量の目安を守るようにしましょう。

なお、ビタミンCは単体でも効果的ですが、ビタミンB群やマグネシウムと一緒に摂ることで、二日酔いへの総合的なサポートが期待できます。

7. 乳酸菌サプリ

乳酸菌は、腸内環境を整える働きで知られる善玉菌の一種で、消化吸収や免疫機能のサポートに関与しています。

アルコールを多く摂取した後は、胃腸に強い刺激が加わり、消化機能が乱れやすくなります。

特にお酒を飲んだ翌日には、「胃のむかつき」「便通の乱れ」「口内の不快感」などを感じる人も少なくありません。

こうした不調に対し、乳酸菌サプリは腸内フローラのバランスを整え、回復をサポートしてくれます。

アルコールは腸内の悪玉菌の増殖を促す一因とも言われており、腸内環境の悪化が続くと、体の不調や免疫力の低下につながる可能性があります。

乳酸菌を補うことで善玉菌の活動が活性化し、体内の老廃物の排出を促進、代謝機能の向上にもつながるでしょう。

また、便秘や下痢といった排便トラブルを防ぐことで、二日酔い時の不快感の軽減にも役立ちます。

なお、乳酸菌はサプリメントだけでなく、ヨーグルトや納豆、味噌、キムチなどの発酵食品からも摂取可能です。

サプリを選ぶ際には「腸まで届くタイプ」や「生きたまま届く」と記載された製品を選ぶとより効果的でしょう。

特に飲み会が続くシーズンなどは、日常的に乳酸菌を補う習慣をつけておくことで、コンディションを崩しにくくなるという声も。

ただし、乳酸菌はすぐに結果が出るというよりも、継続的な摂取がポイントです。

体調を整えるベースとして、飲酒の有無に関わらず日々の習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。

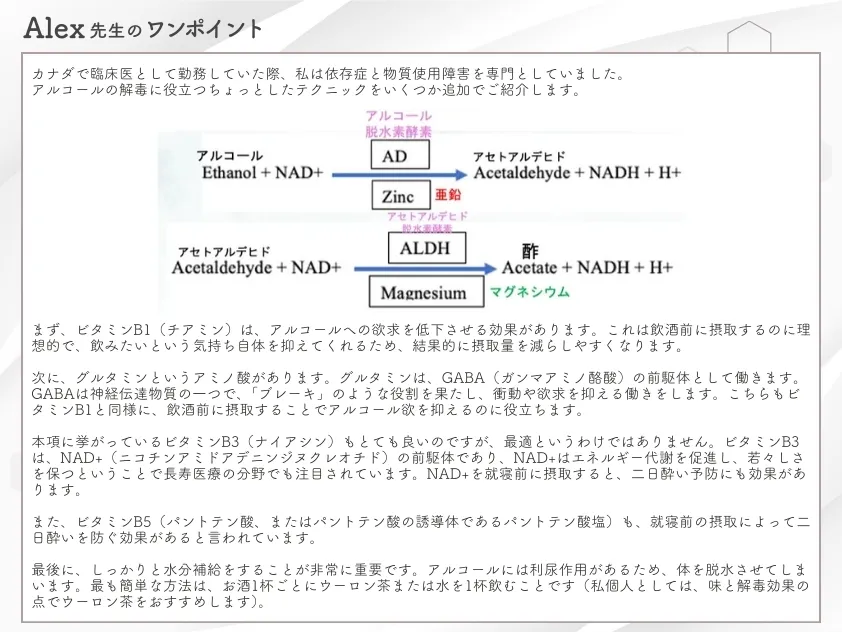

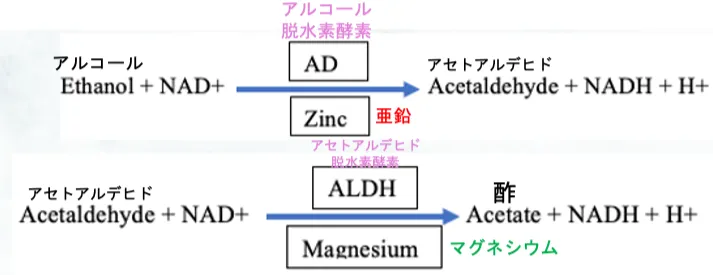

カナダで臨床医として勤務していた際、私は依存症と物質使用障害を専門としていました。アルコールの解毒に役立つちょっとしたテクニックをいくつか追加でご紹介します。

まず、ビタミンB1(チアミン)は、アルコールへの欲求を低下させる効果があります。これは飲酒前に摂取するのに理想的で、飲みたいという気持ち自体を抑えてくれるため、結果的に摂取量を減らしやすくなります。

次に、グルタミンというアミノ酸があります。グルタミンは、GABA(ガンマアミノ酪酸)の前駆体として働きます。GABAは神経伝達物質の一つで、「ブレーキ」のような役割を果たし、衝動や欲求を抑える働きをします。こちらもビタミンB1と同様に、飲酒前に摂取することでアルコール欲を抑えるのに役立ちます。

本項に挙がっているビタミンB3(ナイアシン)もとても良いのですが、最適というわけではありません。ビタミンB3は、NAD+(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)の前駆体であり、NAD+はエネルギー代謝を促進し、若々しさを保つということで長寿医療の分野でも注目されています。NAD+を就寝前に摂取すると、二日酔い予防にも効果があります。

また、ビタミンB5(パントテン酸、またはパントテン酸の誘導体であるパントテン酸塩)も、就寝前の摂取によって二日酔いを防ぐ効果があると言われています。

最後に、しっかりと水分補給をすることが非常に重要です。アルコールには利尿作用があるため、体を脱水させてしまいます。最も簡単な方法は、お酒1杯ごとにウーロン茶または水を1杯飲むことです(私個人としては、味と解毒効果の点でウーロン茶をおすすめします)。

マグネシウムは二日酔いにどう働く?

次に、マグネシウムが二日酔い時にどのように作用するのかを、働きや摂取のポイントと併せてご紹介します。

マグネシウムの働き

マグネシウムは、体内のさまざまな酵素活動に関わっているだけでなく、細胞内のイオンバランスを調整し、神経や筋肉が正常に機能するための“潤滑油”のような役割も担っています。

しかし、アルコール摂取時には利尿作用が強まり、体外へ排出されやすくなるミネラルの一つでもあります。

もし、マグネシウムが体内に不足すると、神経伝達が乱れやすくなり、イライラや不眠、頭痛といった不快な症状が現れることも。

普段の生活では意識しにくい存在ですが、ストレスやアルコールの影響を受けやすい状況では、マグネシウムの働きが体調維持に大きく関わってくるでしょう。

二日酔いにどう働くか

アルコールを摂取すると、体内ではその分解や代謝のために多くの栄養素や酵素が消費されます。

マグネシウムはその過程で重要な補酵素として働き、肝臓の代謝機能を支える役割を果たします。

また、アルコールには利尿作用があるため、体外にマグネシウムが排出されやすく、不足すると筋肉のけいれんや頭痛、集中力の低下といった不調が現れやすくなります。

ですから、こうした不快な症状が表れそうな時は、マグネシウムを適切に補って深い症状の緩和を試みたり、肝臓の機能維持に役立てたりしたいところです。

マグネシウムを上手に摂取するポイント

マグネシウムを効果的に摂取するには、日常の食事に加えてタイミングや組み合わせを工夫するのがポイントです。

たとえば、吸収率を高めたい場合は「食事と一緒に摂る」ことが推奨されます。

空腹時に摂取すると吸収が不安定になったり、胃腸に負担がかかったりすることもあるため注意が必要です。

また、クエン酸マグネシウムやグリシン酸マグネシウムといった体に優しい形状のサプリメントを選ぶことで、吸収効率や胃腸への影響を抑えられる可能性があります。

さらに、カルシウムや鉄分など、他のミネラルと同時に摂ると吸収が競合することがあるため、2時間ほど間隔をあけるとより効果的です。

サプリメントを使う時の注意点

サプリメントは二日酔い対策の心強い味方ですが、正しい使い方を知らずに摂取すると、かえって体に負担をかけてしまうこともあります。

効果的に活用するために、成分の特性や飲むタイミング、注意点をよく理解しておきましょう。

サプリメントの上手な選び方

サプリメントを選ぶ際は、「成分の吸収率」「添加物の有無」「信頼できるメーカーかどうか」を確認することが大切です。

特にマグネシウムやビタミン類は、体に吸収されやすい形(たとえばグリシン酸Mgや活性型ビタミンBなど)を選ぶと、効果を実感しやすくなります。

また、過剰な香料・着色料・保存料などが含まれていないかチェックし、できるだけ自然な原材料で作られた製品を選びましょう。

自分の体質や体調に合ったサプリメントを見つけることも大切で、口コミや専門家のアドバイスも参考になります。

継続的に使用するものだからこそ、安心して飲み続けられる品質のものを選ぶようにしましょう

サプリメントを使う適切なタイミングは?

サプリメントの効果を最大限に引き出すには、摂取するタイミングも重要です。

二日酔い対策としては、主に「飲酒前」「飲酒中」「就寝前」の3つのタイミングが活用されています。

たとえば、ウコンやタウリンなどは、アルコールの代謝をサポートする働きがあるため、飲酒前に摂るのが効果的です。

飲む直前に摂取することで、肝臓の解毒作用をサポートします。

一方、ビタミンB群やマグネシウム、ビタミンCなどは、アルコールの代謝によって体内で消耗されやすいため、就寝前の摂取がおすすめです。

寝る前のタイミングで補っておくことで、翌朝のだるさや不快感を軽減するサポートになります。

ただし、サプリメントによっては胃に負担がかかる場合もあるため、空腹時を避けて食後に摂取するのが無難でしょう。

ライフスタイルや体質に合わせて、もっとも続けやすいタイミングを探してみてくださいね。

注意点と副作用について

サプリメントは健康をサポートする便利なアイテムですが、過剰摂取や誤った使い方をすると、思わぬ副作用や体への負担を招くことがあります。

たとえば、マグネシウムを過剰に摂取すると下痢や腹痛などの消化器症状が出ることがあり、ビタミンCやB群も多量に摂ると、一部で胃の不快感や尿の色の変化などが見られることがあります。

また、サプリメントは薬ではないため、すぐに効果が出るものではありませんし、摂りすぎたからといって効果が高まるわけでもありません。

さらに、既に治療中の疾患がある場合や、他の薬と併用している場合には、相互作用のリスクもあるため、事前に医師や薬剤師に相談することが推奨されます。

「体に良いから」と気軽に使うのではなく、自分の体調や目的に合わせて適切な量を守り、信頼できる製品を選ぶことが、安全に続けるための基本です。

飲み合わせについて

サプリメントは複数を併用することが多いですが、成分によっては吸収を妨げ合う「飲み合わせの相性」があるため注意が必要です。

たとえば、鉄分やカルシウム、マグネシウムといったミネラル類は、同じ吸収経路を通るため、同時に摂取すると体内への吸収率が下がることがあります。

特に鉄分は吸収が繊細で、他のミネラルやカフェイン、タンニンなどとも競合しやすいため、できるだけ単独で摂るのが理想的です。

また、脂溶性ビタミン(ビタミンA・D・E・K)は油と一緒に摂ると吸収が良くなりますが、脂質制限中の方は摂取方法に注意が必要です。

ビタミンCやB群などの水溶性ビタミンは、一度に大量に摂っても排出されてしまうため、こまめに分けて摂取するのがおすすめ。

サプリメントを複数使う場合は、成分の性質や吸収タイミングを理解し、1~2時間ほど間隔を空けて飲み分ける工夫をすると、栄養の吸収効率が高まりやすくなるでしょう。

目的に合った組み合わせで、無理なく続けられるスタイルを見つけましょう。

まとめ|サプリメントを活用して豊かなお酒ライフを

お酒を楽しむ時間は、リラックスや人との交流のひとときとして大切なものです。

しかし、飲みすぎて翌日に体調を崩してしまっては、せっかくの楽しい時間も後悔に変わってしまいかねません。

そんな時は、上手にサプリメントを活用して体への負担を減らし、翌朝を少しでも快適に過ごせるよう工夫しましょう。

マグネシウムやビタミンB群、オルニチン、タウリン、ウコン、ビタミンC、乳酸菌など、それぞれが持つ働きを理解し、自分の体調や生活スタイルに合ったサプリを選ぶことが、より良いお酒との付き合い方につながります。

ただし、サプリメントはあくまで補助的な役割です。

飲みすぎを防ぐ意識と、栄養バランスのとれた食事、十分な睡眠や休養などもあわせて取り入れることが大切です。

適切な知識をもとに、無理のない範囲でサプリメントを取り入れれば、お酒との付き合い方がもっと快適で豊かなものになるでしょう。